主な取り組み

かけがえのない地球環境を次世代へ継承することを目指し、「気候変動問題への取り組み」「プラスチック問題への取り組み」「生物多様性への取り組み」の3つの軸に沿って、環境保護への取り組みを推進しています。

2024年3月にはこれまで統合報告書等で開示してきた当社の気候変動・生物多様性に関する取り組みについてまとめた「TCFD・TNFDレポート」を公表しております。

気候変動・生物多様性への対応

地球温暖化に伴い世界各地でさまざまな自然災害が観測されており、気候変動問題は喫緊のグローバル課題です。また、プラスチックの海洋への流出や、世界規模での生態系の破壊など、環境問題への対応も求められます。当社は、気候変動問題への対応を含めて、“豊かな地球を未来につなぐ”ことを経営に関する重要な事項の一つとして「サステナビリティ重要課題」に掲げており、脱炭素社会の実現に向けて、グループ会社やビジネスパートナーとともに積極的に各種取り組みを推進しています。

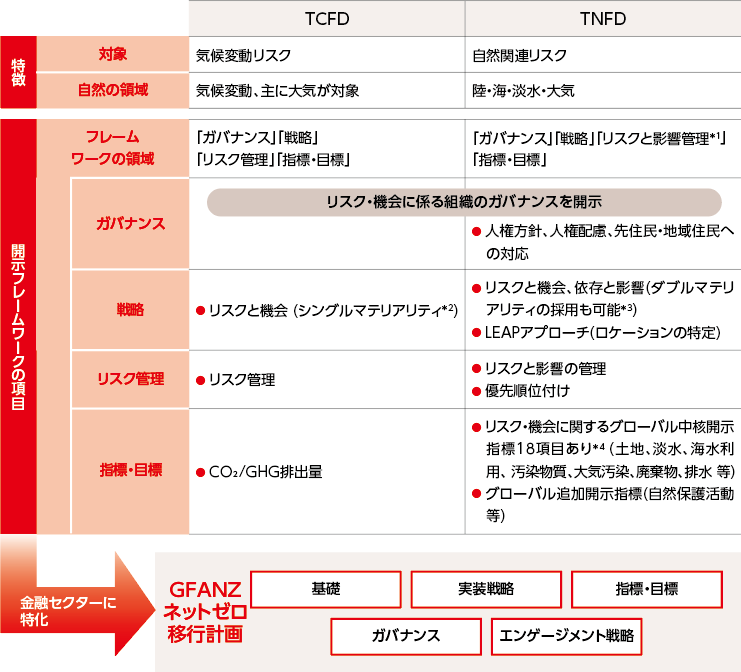

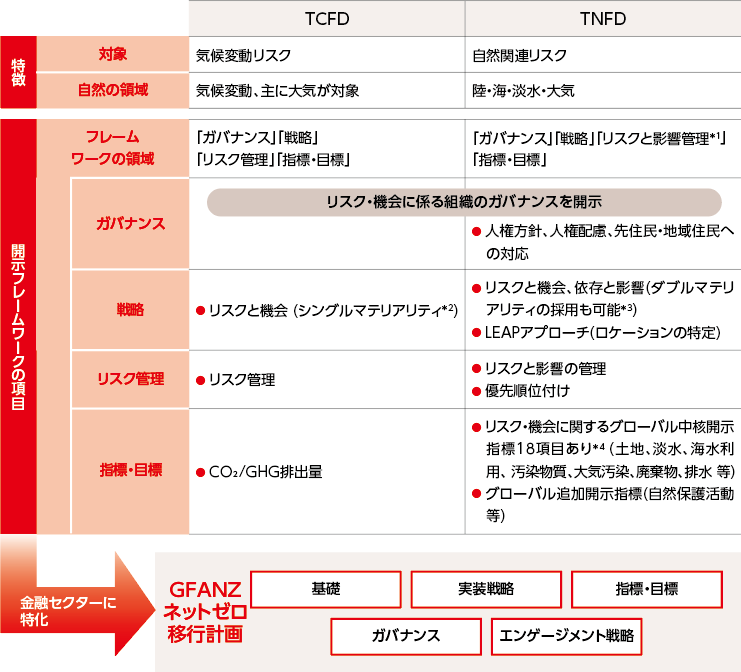

引き続き、TCFD、TNFD、GFANZ(Glasgow Financial Alliance for Net Zero)が公表している「金融機関のネットゼロ移行計画」のフレームワーク・ガイダンスに沿って、開示を進めていきます。

なお、「ガバナンス」「リスク管理」「指標・目標」については、まとめて冒頭に表記しています。

■TCFD・TNFDの開示フレームワーク

- *1 自然や生物多様性の状況は、場所によって異なるため「場所」による違いを重視

- *2 「環境が企業に与える影響」のみ

- *3 「環境が企業に与える影響」と「企業が環境に与える影響」の2つの側面を認識

- *4 セクター別または地域別(国、バイオーム、生態系 等)

ガバナンス

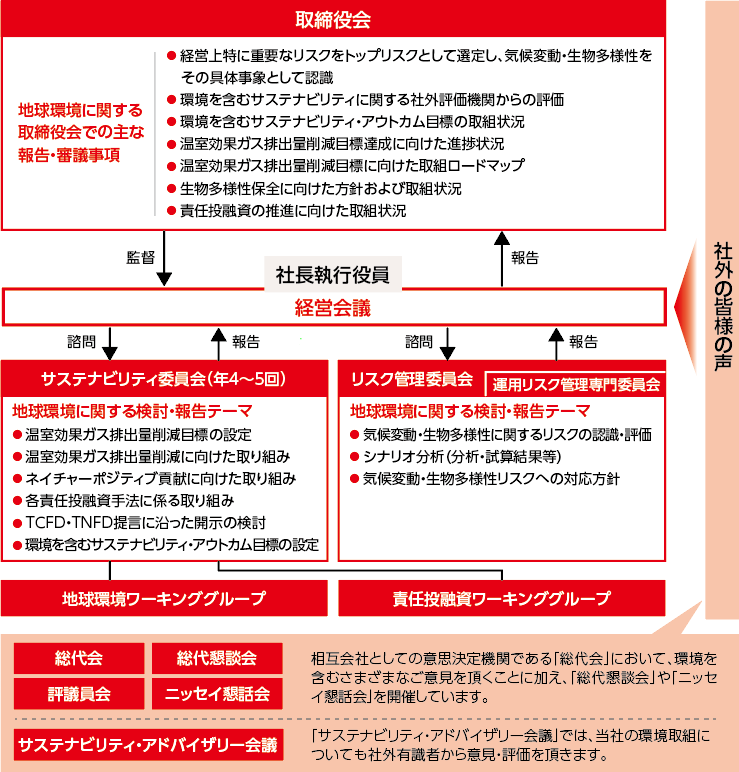

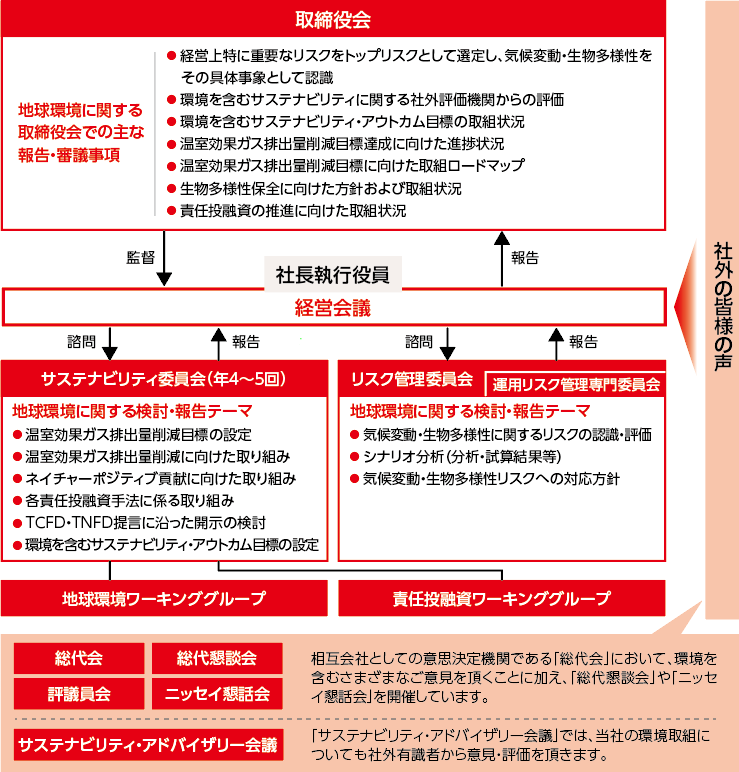

当社は、中期経営計画(2024‐2026)において、事業運営の根幹である「サステナビリティ経営」のさらなる高度化を掲げています。気候変動・生物多様性への取り組みを経営に関する重要な事項の一つとして捉え、経営会議・取締役会にて、気候変動による当社経営への影響を踏まえた経営戦略や今後の対応方針について審議・決定しています。

経営会議の諮問機関としては、サステナビリティ委員会とリスク管理委員会を設置しています。サステナビリティ委員会では、気候変動・生物多様性への取り組み目標の設定や取り組み方針の策定等を実施しています。また、リスク管理委員会やその諮問機関である運用リスク管理専門委員会では、気候変動・生物多様性に関するリスク認識や評価、シナリオ分析等を行っています。

これらの委員会での審議結果については、それぞれ経営会議・取締役会に報告し、経営会議では業務執行の統制、取締役会では重要な業務執行の決定および監督を行っています。さらに、取締役会の諮問機関である社外取締役会議においては、気候変動・生物多様性への取り組みを含めたサステナビリティ経営推進状況について審議を行っており、社外取締役の幅広い知見を当社の経営に積極的に反映し、取り組みを推進しています。

リスク管理

リスク管理については、気候変動を含むさまざまなリスクが全体として会社に及ぼす影響を統合的に管理する観点から、統合的リスク管理を実施しています。

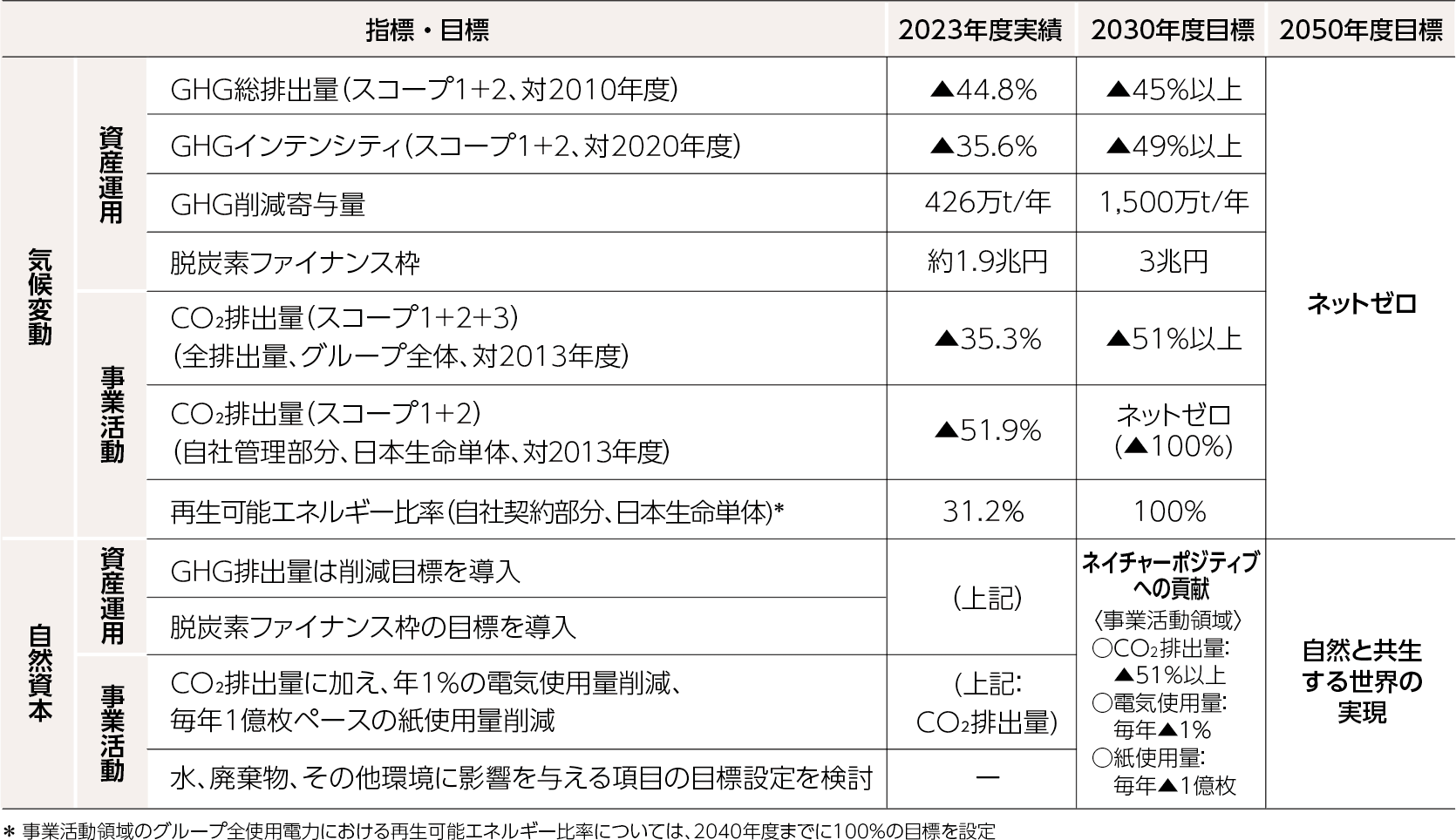

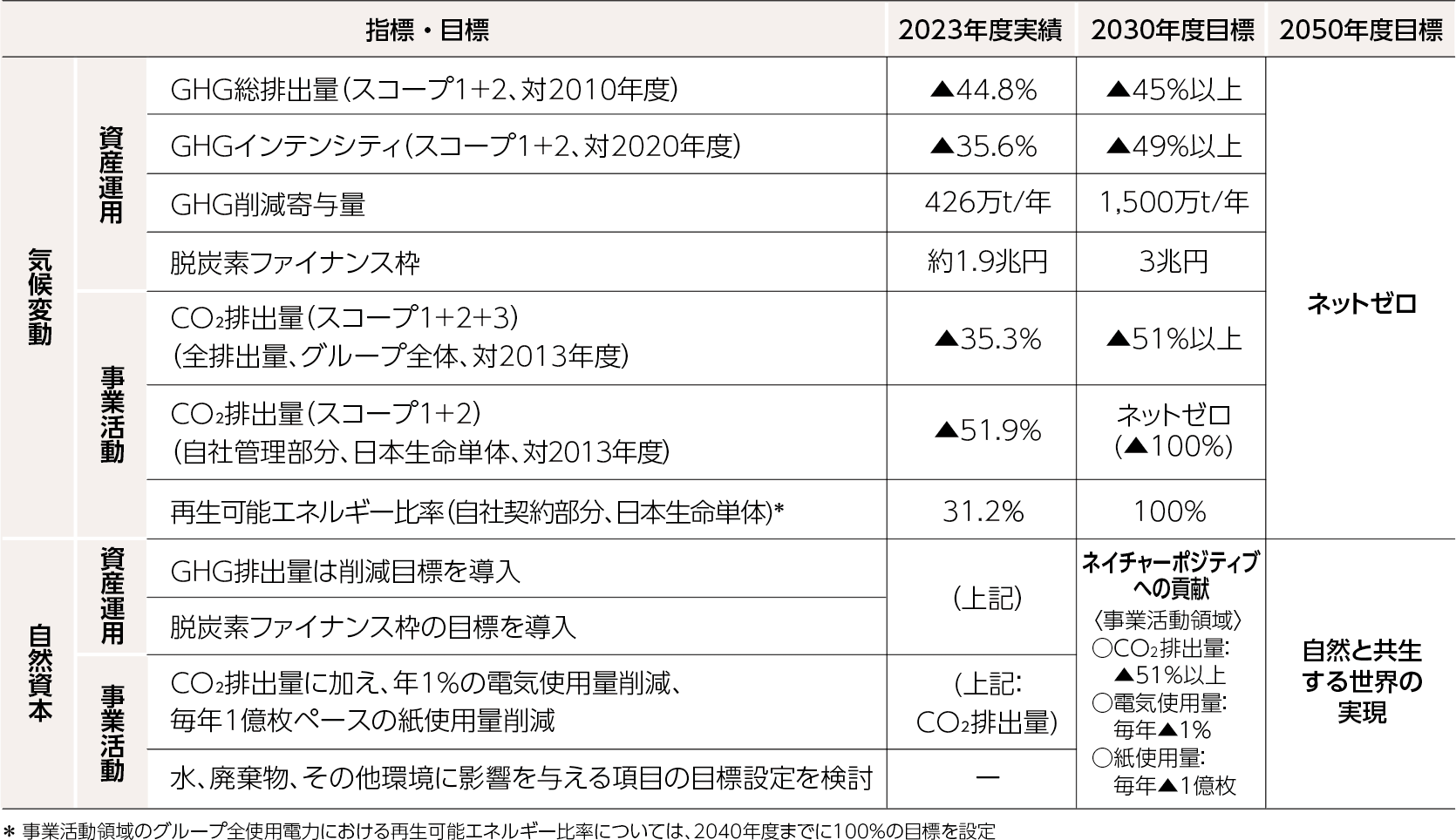

指標と目標

当社は、気候変動問題の解決およびネイチャーポジティブへの貢献に向けて、資産運用領域および事業活動領域において、各種目標を設定しています。

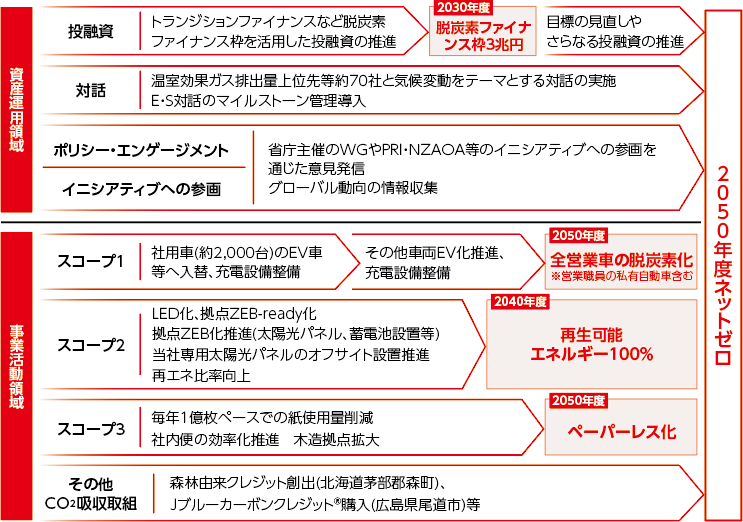

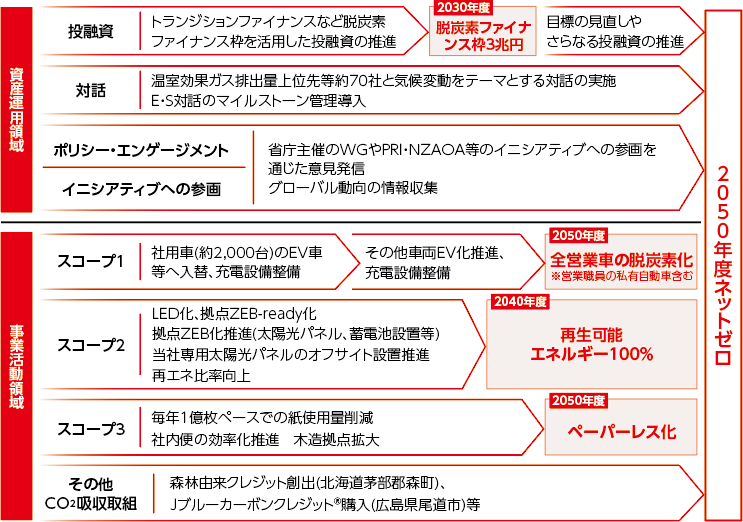

■2050年度に向けたロードマップ

気候変動への対応

気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言への対応

近年、地球温暖化により自然災害が頻発するなど、気候変動問題が喫緊の課題であり、2015年に採択されたパリ協定やIPCC*報告書、日本政府の方針等で示されているように、気候変動問題に対し社会全体での対応が必要です。

当社は、気候変動問題への取り組みを経営に関する重要な事項の一つと捉え、脱炭素社会の実現に向けて積極的に各種取り組みを推進しています。

- * Intergovernmental Panel on Climate Change(気候変動に関する政府間パネル)。5~7年ごとに報告書を作成し、気候変動に関する最新の科学的知見を提供

【気候変動問題に関する国際的な動向と当社のあゆみ】

気候変動問題への対応については、国内外において議論が進められています。

当社は、国際的な動向も踏まえながら、気候変動問題に取り組んでいます。2001年に制定した「環境憲章」に基づき、地球環境保護への取り組みが全ての人類・企業にとって最重要課題であると認識し、企業活動のあらゆる分野で環境に配慮した行動に努めてきました。

2018年12月には、金融安定理事会により設置されたTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の提言へ賛同し、気候変動がもたらすリスクや機会の分析、CO2・温室効果ガス排出量削減目標に向けた取り組み等を実施し、毎年開示内容を充実させています。

また、CO2・温室効果ガス排出量削減目標については、国内外の動向をふまえて、設定(引上げ含む)をしています。

| |

社会動向 |

当社の取り組み |

1889

〜 |

|

● 創業以来、社会公共性に資する投融資を実施 |

| 1972 |

● 国連環境計画(UNEP)設立 - 環境問題に関する国際協調に向けた取組の始まり |

|

| 1979 |

|

● 日本生命財団を設立 - 資源枯渇や環境汚染などが世界共通の課題となるなか、「人間活動と環境保全との調和」をテーマに掲げ、環境問題研究助成を開始 |

| 1992 |

● 国連環境開発会議(地球サミット) - 森林原則声明採択、国連気候変動枠組み条約の署名開始 |

● 「ニッセイ100万本の植樹活動」を開始 |

| 1997 |

●COP*3「京都議定書」採択 - 先進国全体で2008-2012の5年間で温室効果ガス△5%以上(1990比)の目標を設定

- *3 国連気候変動枠組条約締約国会議。1992年に、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究極の目標とする「国連気候変動枠組条約」が採択されたことに基づき、1995年より毎年開催

|

|

| 2000 |

|

● 「環境委員会」を設置 - 環境取り組みのあり方を検討し、環境対策を発展・進化 |

| 2001 |

|

● 「環境憲章」を制定 |

| 2015 |

● COP21「パリ協定」採択 - 世界全体で産業革命前からの平均気温の上昇を2℃に抑えるとともに、1.5℃に抑える努力を追求 - すべての国が自らのGHG削減目標を決定・表明し、取組を行う |

|

| 2016 |

● 日本政府「地球温暖化対策計画」決定 - 2030年度△26%(2013年度比)、2050年度△80%(2013年度比) |

|

| 2017 |

● 「TCFD提言」公表 |

● 「ESG投融資の取組方針」を策定 |

| 2018 |

● IPCC「1.5℃特別報告書」 - 平均気温の上昇が1.5℃と2℃の場合の影響の差を示し、今後の取組の重要性を示唆 |

● TCFD提言へ賛同 |

| 2019 |

|

● 自社(単体)のCO2排出量削減目標を設定

(2030年度:△40%、2050年度△80%(2013年度比)) |

| 2020 |

● 日本政府「2050年ネットゼロ」宣言 |

● 自社のCO2排出量・投資先の温室効果ガス排出量に関して、2050年度「ネットゼロ」を表明 |

| 2021 |

● 日本政府「地球温暖化対策計画」改定 - 2030年度目標を国全体で△46%(2013年度比)に見直し、金融機関を含む「業務その他部門」の目標を△51%(2013年度比)に設定 ● 日本政府「第6次エネルギー基本計画」 - 2050年カーボンニュートラル実現に向けた課題と対応、2050年を見据えた2030年に向けた政策対応 ● COP26「グラスゴー気候合意」採択 - パリ協定の1.5℃努力目標達成に向け、2030年に向けて野心的な対策を締約国に求める |

● 自社(グループ)のCO2排出量の2030年度中間目標を引き上げおよび対象範囲をグループへ拡大(△51%以上(2013年度比)) ● 投資先の温室効果ガス排出量の2030年度中間目標を設定

(総排出量:△45%以上(2010年度比)、インテンシティ:△49%以上(2020年度比)) |

| 2022 |

● COP27「シャルム・エル・シェイク実施計画」採択 - 昨年の「グラスゴー気候合意」の内容を踏襲しつつ、緩和、適応、ロス&ダメージ、気候資金の分野で、締結国の気候変動対策の強化を求める内容 |

| 2023 |

● COP28 初の「グローバル・ストックテイク」実施 - パリ協定の長期目標達成に向けた世界全体の進捗状況を5年おきに確認し、各国がそれを強化するための情報提供する仕組みを初めて実施 |

● 地球環境の保護に向け、事業活動・資産運用を通じたCO2・温室効果ガス排出量の削減状況を測る目標として、「アウトカム目標」を設定 |

戦略

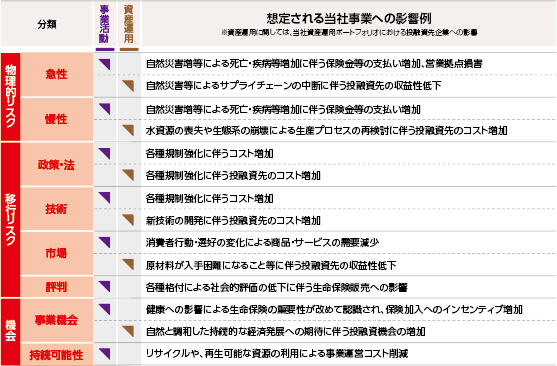

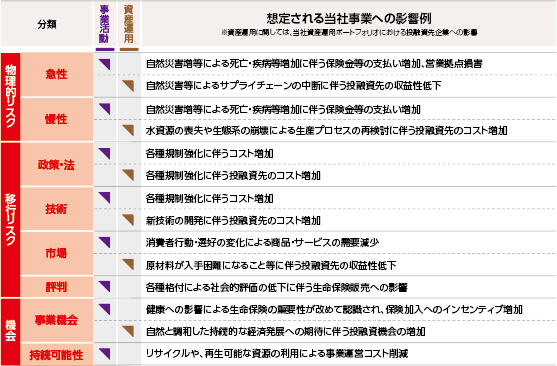

当社では、気候変動によって当社事業へもたらされる影響(リスク・機会)を事業活動領域と資産運用領域のそれぞれで認識しており、気候関連シナリオを用いた分析結果を踏まえ、リスクコントロールやレジリエンス(強靭性)を高める取り組みを推進しています。

■リスク・機会の認識・特定

当社では、気候変動によって、次のような物理的リスク・移行リスク・機会が、短期・中期・長期の時間軸でもたらされる可能性があると認識しています。

【リスク・機会】

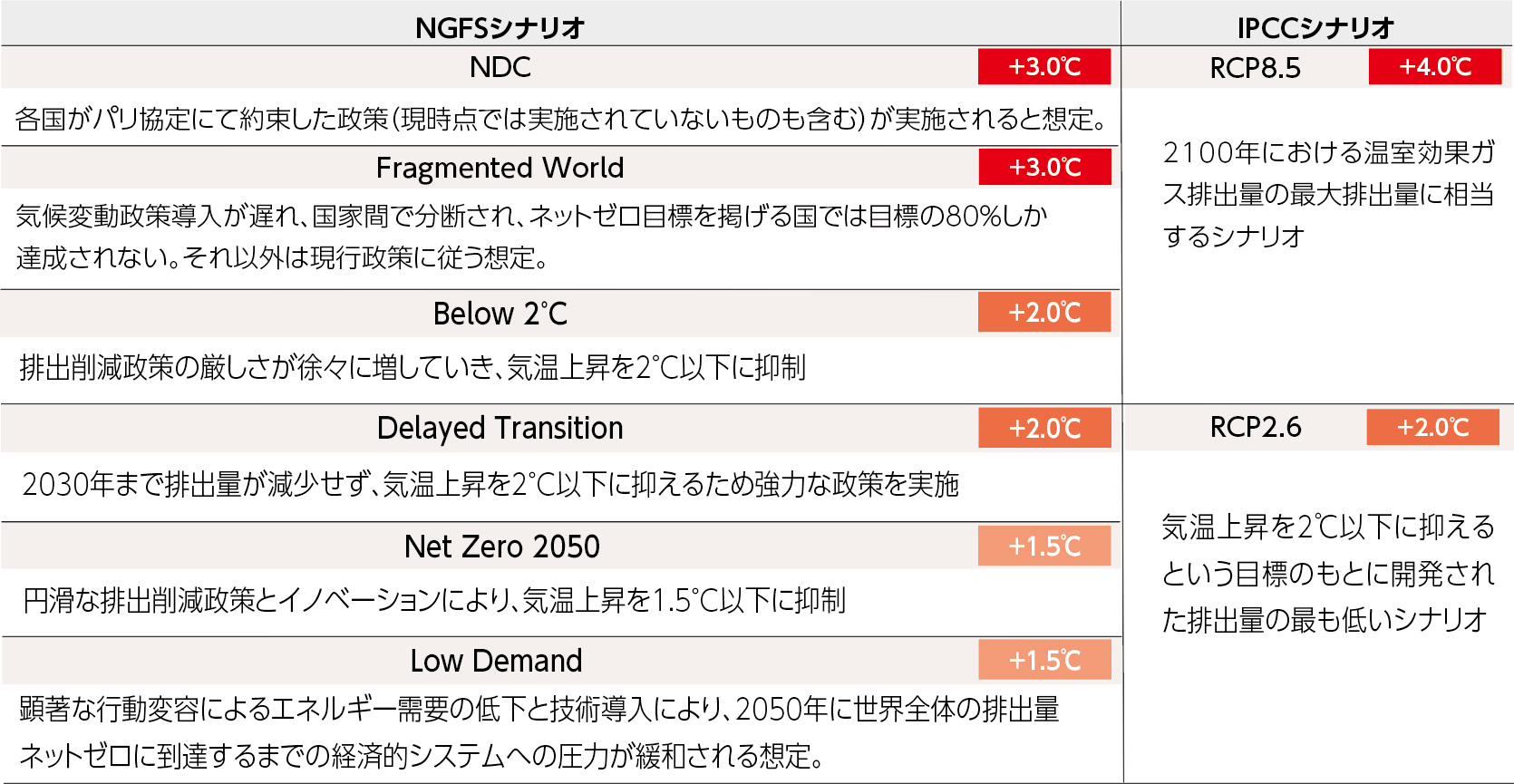

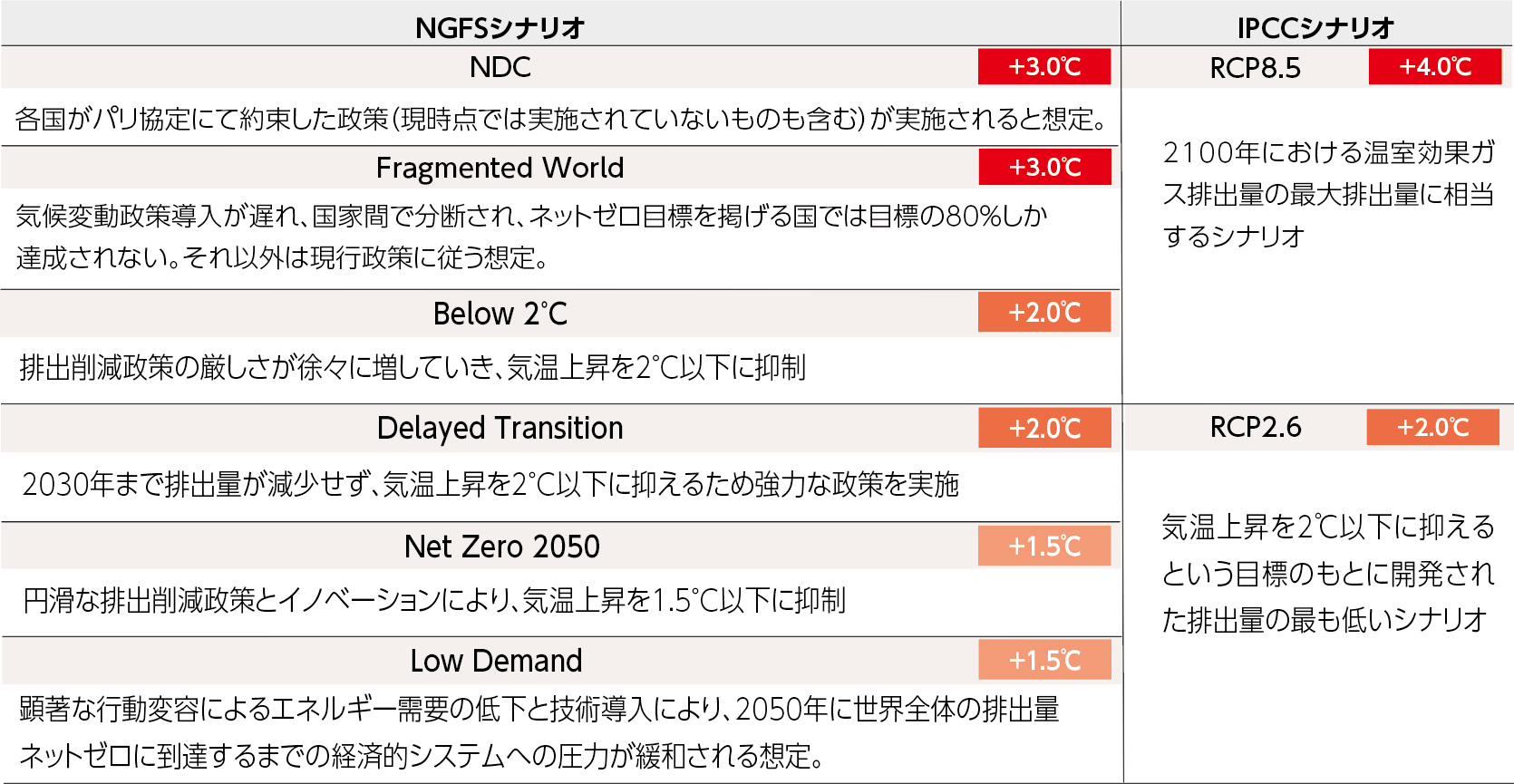

【当社のシナリオ分析にて使用するシナリオ】

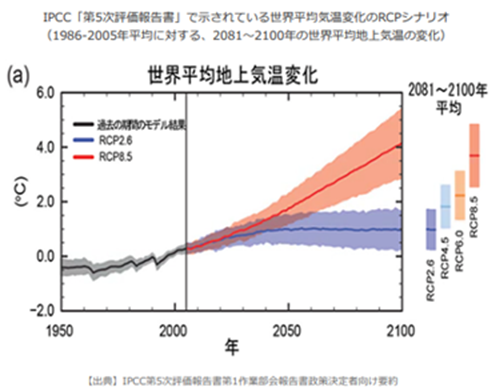

気候変動が当社事業に与える影響について、上記の表のリスクと機会を対象に複数のシナリオを用いて分析しています。資産運用領域はNGFS*シナリオ、事業活動領域は主にIPCCシナリオを使用しています。

- * Network for Greening the Financial System(気候変動リスクに係る金融当局ネットワーク)

【シナリオ分析の対象】

特定した物理的リスク・移行リスク・機会のうち、次のものを対象として、シナリオ分析を行っています。

| 分類 |

シナリオ分析の対象 |

分析した時期 |

| 物理的リスク |

【事業活動】夏季の暑熱・熱波による死亡率・死亡保険金額への影響 |

2021年度 |

| 【事業活動】洪水による当社事業拠点の建物損害額への影響 |

2022年度 |

| 【資産運用】自然災害の被害増加(急性・慢性)による投融資先の損失発生に伴う資産運用ポートフォリオへの影響 |

2022年度 |

| 【事業活動】台風・洪水激甚化に伴う健康被害(死亡者数) |

2023年度 |

| 移行リスク |

【資産運用】炭素関連規制の導入・強化等の政策リスクによる投融資先の収益性低下に伴う資産運用ポートフォリオへの影響 |

2022年度 |

| 機会 |

【資産運用】投融資先が取り扱う製品・サービスの低炭素関連の新技術開発による、収益増加に伴う資産運用ポートフォリオへの影響 |

2022年度 |

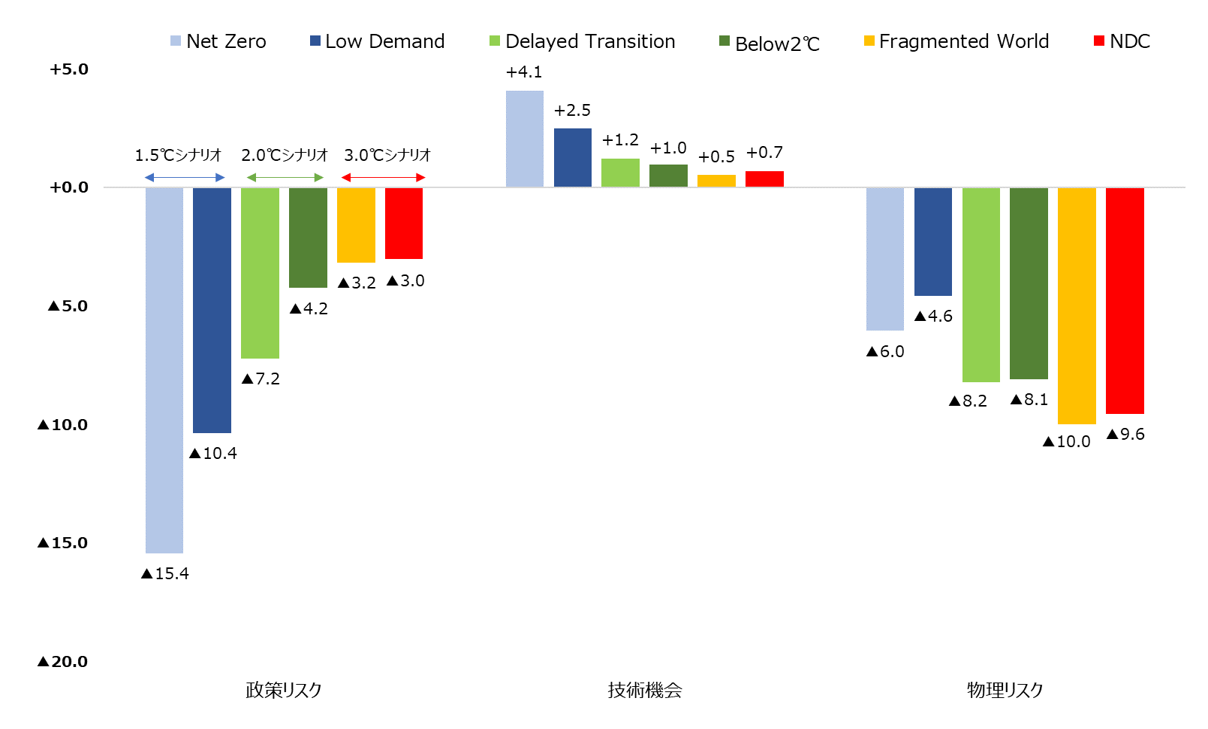

<資産運用領域>

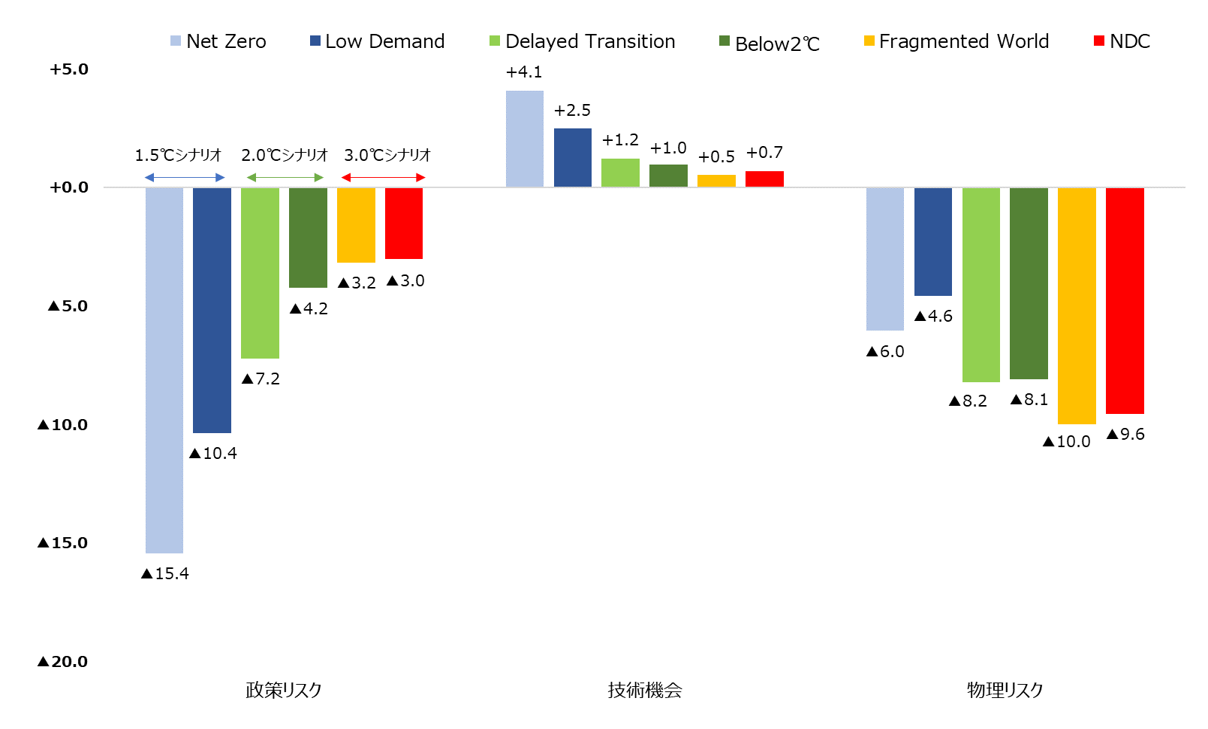

「気候変動に伴う資産運用ポートフォリオ」*1のリスクと機会を測定する手法として、NGFSシナリオをもとに、MSCI社が提供する「Climate Value-at-Risk(CVaR)」*2を用いた分析を行いました。

- *1 当社ポートフォリオは国内外株式、国内外社債を対象に試算

- *2 CVaRは、気候変動に伴う企業ごとの株式や社債などの資産価値への影響(リスクと機会)を評価するもので、気候変動に関する政策変更・規制強化に伴うコストである「政策リスク(移行リスク)」および低炭素技術等に伴う収益機会である「技術機会」、自然災害等に伴うコストと機会である「物理的リスク」の三つの項目を分析することで、気候変動に伴う資産運用ポートフォリオのリスクと機会を定量的に把握することが可能

【CVaR】

気温上昇シナリオ別の分析では、「政策リスク」や「技術機会」については、気温上昇を抑制するシナリオほどリスク・機会ともに増大、「物理リスク」については、気温上昇を抑制するシナリオほどリスクは減少する傾向にありました。

こうした分析結果を把握したうえで、今後、インテグレーションやエンゲージメントを通じた投融資先企業の後押しによる、気候変動関連のリスクと機会を考慮した取り組みを行っていきます。なお、こうした気候変動の定量モデルに関しては、分析手法が発展段階であるという事情も考慮し、関連動向を注視しながら、リスク評価手法の調査・分析を継続していきます。

<事業活動領域>

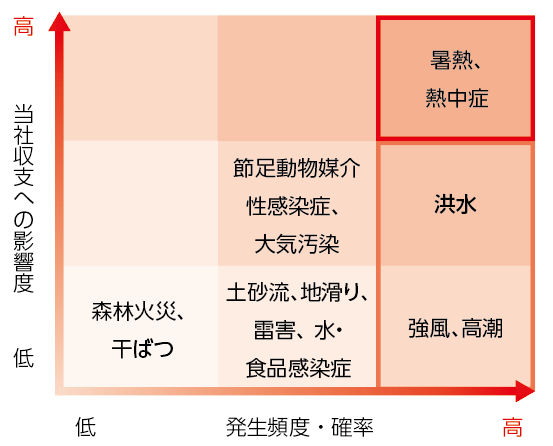

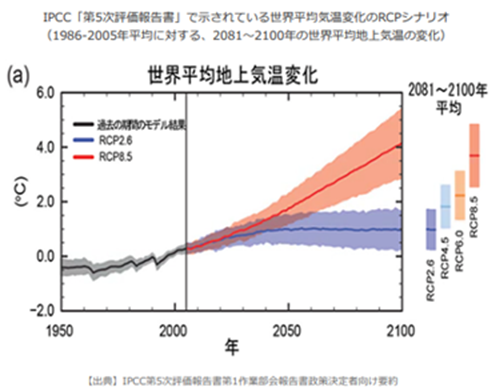

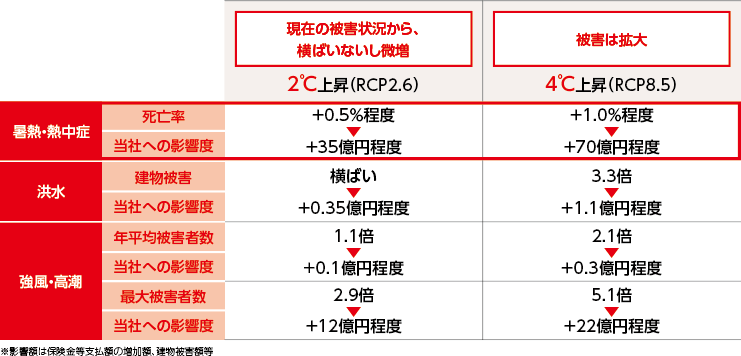

気候変動、とりわけ地球温暖化は、生命保険事業にさまざまな影響を及ぼすと想定されています。当社では、IPCCが提示した2℃上昇と4℃上昇の場合のシナリオを用いて、2050年や2100年における、生命保険事業への影響についてのシナリオ分析を行っています。

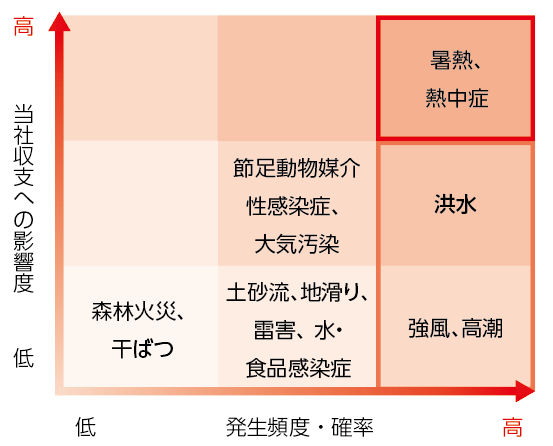

シナリオ分析を行うにあたり、発生頻度・確率が比較的高いと想定されるリスク事象の発生頻度・確率と当社収支への影響度を基にヒートマップを作成し、重要性の高いリスク事象から順次、シナリオ分析を実施しています。

定性面だけでなく、可能な限り、定量的な分析を行うと共に、数多く存在するリスクの中で、優先度・影響度の高いものから取り組んでいます。

【発生頻度・確率が比較的高いと想定されるリスク事象と当社収支への影響度】

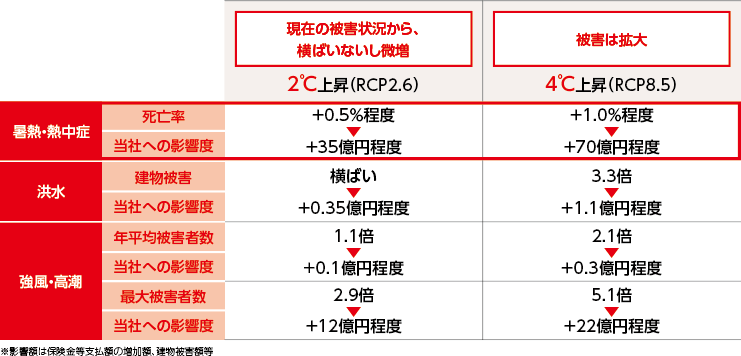

将来(2050年から2100年)の気温上昇が+4.0℃の場合の健康影響を想定*した結果、当社にとって影響が大きいのは、以下の3点であることが確認できました。

- ① 地球温暖化による暑熱・熱中症

- ② 災害や異常気象による洪水

- ③ 災害や異常気象による強風・高潮

感染症や大気汚染等についても、今後分析を行っていきます。

- * 環境省「気候変動影響評価報告書」、米国CDC「人の健康への気候変動の影響」等を参照

【影響度が高いリスクに関する詳細結果】

今後は分析の範囲の拡大と、分析を精緻化すると共に、シナリオ分析で得られた影響を軽減するような適応策についても検討していきます。

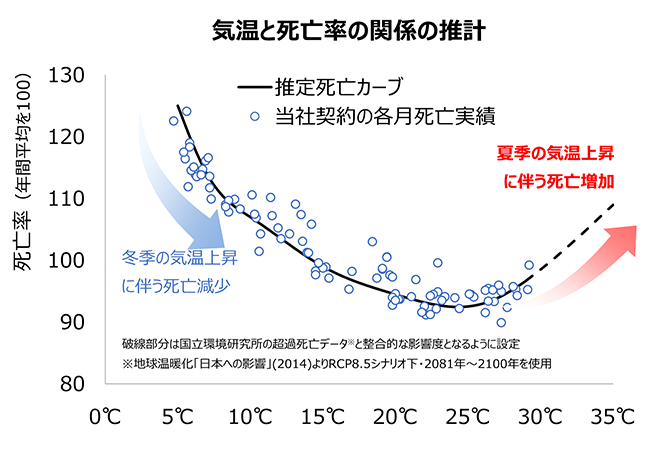

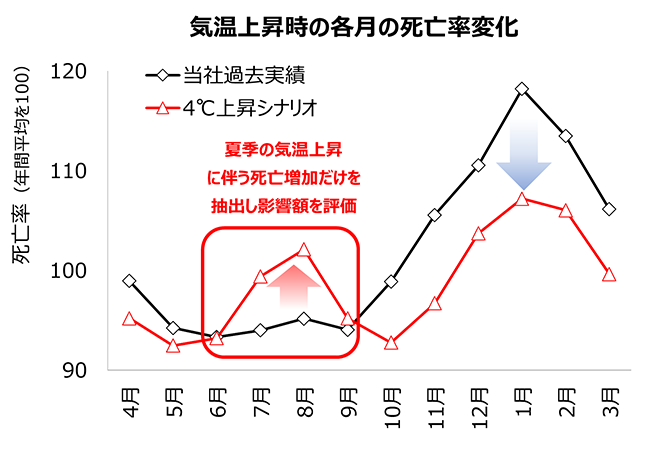

【夏季の暑熱・熱中症による死亡率・死亡保険金額への影響】

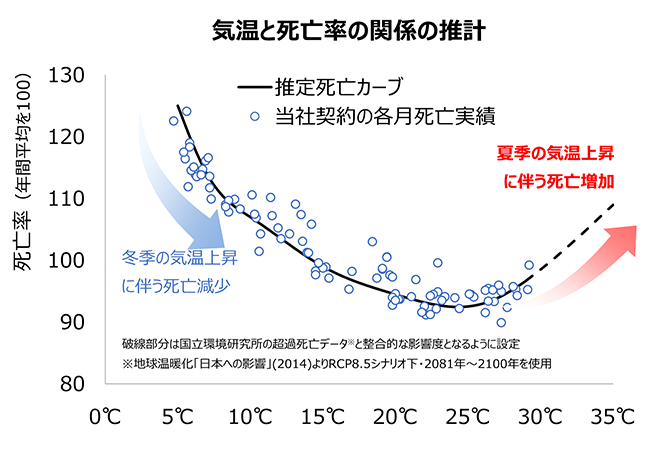

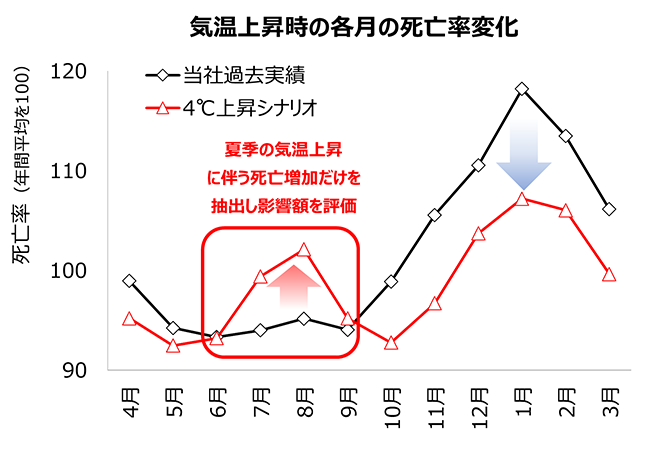

2021年度に、夏季の暑熱・熱中症による死亡率・死亡保険金額への影響を試算しました。当社の過去の支払実績や国立研究開発法人国立環境研究所が公開する気温上昇時の超過死亡に関する研究データにもとづき気温と死亡率の関係性を推計したうえで、平均気温が2℃上昇または4℃上昇した場合における、夏季の気温上昇(暑熱)に伴う死亡率・死亡保険金額への影響について、当社の生命保険保有状況に合わせて分析を行ったところ、2℃上昇の場合は死亡率が0.5%程度増加、死亡保険金額が35億円程度増加、4℃上昇の場合は死亡率が1.0%程度増加、死亡保険金額が70億円程度増加するという試算結果が得られました。

当該試算結果については、当社の2021年度の死亡保険金支払額が約7,611億円である点や、将来のお支払いに備えて積み立てている責任準備金からのお支払いが可能である点を踏まえれば、現時点では保険収支への影響は限定的と考えています。

なお、同様の手法を用いて、冬季の気温上昇に伴う影響についても分析を行ったところ、死亡率が一定程度改善されるという試算結果も得られています。

一方、温暖化に伴う健康への影響が、中長期的に顕在化し、生命保険の地球温暖化に対する影響への適応の重要性が改めて認識されることで、生命保険の加入のインセンティブが高まる効果も機会として期待できます。

引き続き、研究機関等とも連携を図りながら、当社の生命保険事業における影響分析の高度化を進めるとともに、分析結果の開示や当該リスクへの適切な対応策の実施に向けて取り組んでまいります。

〈シナリオ想定〉

生命保険収支への影響に関してはIPCC第5次報告で採用されている今後の気温上昇が2℃の場合(おおむねRCP2.6に相当)と、4℃の場合(RCP8.5に相当)を基本的なシナリオとして採用し、保険収支への影響を想定しました。(1年程度の短期については、いまのところ顕著な影響は発生していないため、分析の対象外としています。)

〈分析方法〉

温暖化の健康に対する影響は各種想定されますが、日本国内での研究も進んでいる夏季の気温上昇(暑熱)に伴う死亡率の変化について、当社の生命保険保有状況に合わせて収支への影響を下記方法により評価しました。

- 当社の過去の支払実績(2012~2019年度)から各月の平均気温と死亡率を分析し、日本国内における過去の気温の範囲内における気温と死亡率の関係性を推定

- 日本国内における過去の気温の範囲を超えた気温上昇時の死亡率の推定には、国立研究開発法人国立環境研究所が公開する気温上昇時の超過死亡に関する研究データ(地球温暖化「日本への影響」(2014)よりRCP8.5シナリオ下・2081年~2100年)を活用

- 上記により推定した気温上昇時の死亡率変化にもとづき、各気温上昇シナリオにおける各月の死亡率変化を推計し、死亡率が増加する夏季の影響額だけを抽出し評価

【洪水による当社事業拠点の建物損害額への影響のシナリオ分析結果】

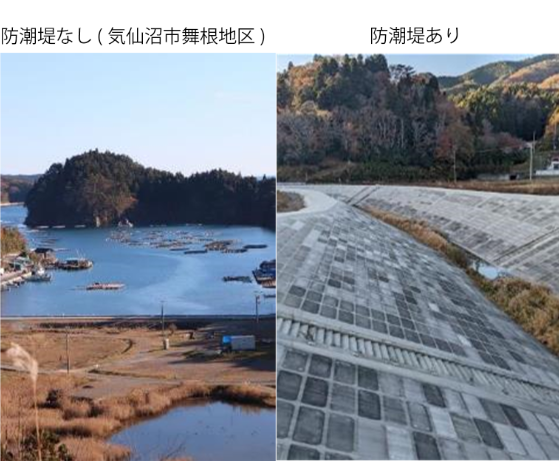

2022年度は、洪水による当社事業拠点の建物損害額への影響を試算しました。日本における台風・降水量の増加に伴い、洪水が発生する確率の高まりと、発生した場合の雨量の増加等をもとに、被災拠点数と損害額について分析を行いました。2℃以下の場合は、現在と比べて、損害額はほぼ横ばいであるのに対し、4℃上昇の場合は、損害額は3倍程度に拡大する可能性があるとの計算結果が得られました。当該試算結果については、当社の事業費全体の額を踏まえれば収支への影響は限定的と考えています。

- ※洪水のシナリオ分析については、NGFSシナリオも参照しています。

【シナリオ分析結果(数値は概算)】

【生命保険事業における影響分析高度化に向けた研究機関との連携】

2050年や2100年のといった将来における気温上昇時の健康影響に関する研究機関等の研究は、いまだ限られる状況であり、当社経営に及ぼす影響は明らかになっていません。引き続き、研究機関等とも連携しながら、事業活動領域における影響分析の高度化、およびリスクへの適切な対応策の実施に向けて取り組んでいきます。

国立研究開発法人

国立環境研究所 |

暑熱による死亡数増加について研究

|

一般財団法人

日本気象協会 |

洪水による死亡数増加について研究

- 複数の国内外の研究機関(日本・米国・英国・豪州)が開発する、気候予測モデルを元に、独自手法で高い解像度(1kmメッシュ)での雨量を推計

- 過去の豪雨による災害犠牲者数を踏まえて、当社契約者の推計死亡者数を算出

|

株式会社

ニッセイ基礎研究所 |

日本の地域毎の気候変動指数化について研究

- 北米・豪州のアクチュアリーが開発する先行事例を参考に、日本の気候指数を作成

|

資産運用領域における取り組みの具体内容

気候変動問題は、地球環境の基盤を維持するうえで解決すべき重要な社会課題であり、多くの企業やプロジェクトに投融資する機関投資家である当社にとって、果たすべき役割や貢献できる領域は大きいと認識しています。

そうした考えは以前から重視しており、特に2017年のPRI署名をきっかけに取り組みを加速させています。同年には、「ESG投融資の取組方針」(当時)の策定をはじめ、テーマ投融資の目標を設定し、グリーンボンドなど環境領域に資する投融資を推進してきました。それ以降は、テーマ投融資の内枠となる目標として脱炭素ファイナンス枠の設定や、NZAOA(ネットゼロ・アセットオーナー・アライアンス)等の国内外のイニシアティブにも加盟することで、気候変動問題の解決に向けた意見発信や情報収集を行ってきました。

NZAOA加盟に際しては、資産運用ポートフォリオにおける温室効果ガス排出量の2050年度ネットゼロの目標、ならびに2030年度中間目標を設定し、継続的に排出量の削減状況をモニタリングしています。なお、排出量削減にあたっては、資金提供と対話の両面で取り組みを進めています。

■資金提供

資金提供面では、脱炭素に貢献する企業やプロジェクトへの投融資を対象とした「脱炭素ファイナンス枠」3兆円(2017-2030年度)の目標を設定しており、2023年度末時点で約1.9兆円まで投融資実績を積み上げています。

一方、日本は地域特有の課題から急速な脱炭素化の実現が困難な環境の中で、多排出産業の段階的な排出量削減を支援するトランジション・ファイナンスの必要性が高まっています。こうした背景も踏まえ、当社は、パリ協定に準拠したトランジション・ファイナンスの定義や具体的な基準値等を明示した「日本生命トランジション・ファイナンス実践要領」を策定・公開しています。今後も、企業の脱炭素支援とともに信頼性・透明性の高いトランジション・ファイナンスの基盤作りへ貢献していきます。

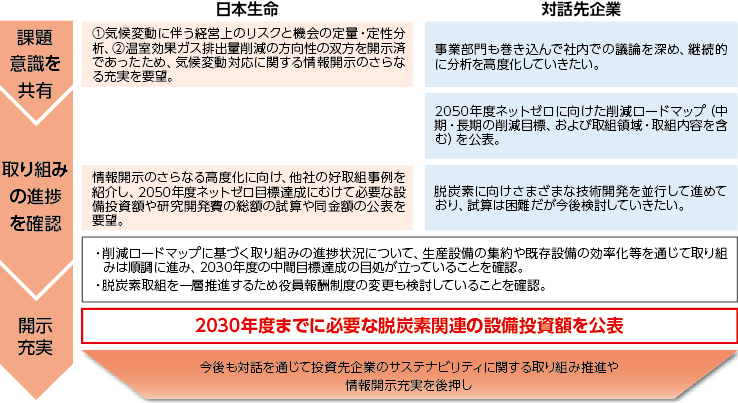

■対話(エンゲージメント)

対話の面では、気候変動のテーマに関する企業への情報開示要望を継続的に強化しています。

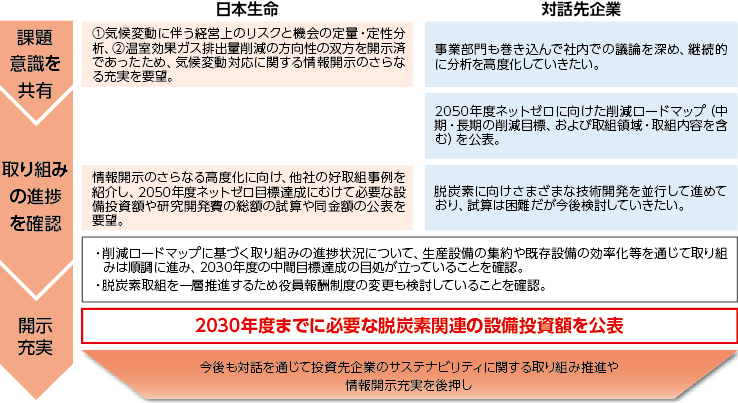

2022年度から、投資先排出量の約8割を占めるスコープ1+2排出量上位先等78社には、2050年度ネットゼロに向けた削減ロードマップの策定・開示を要望し、約9割の69社が開示しています。

また、2023年9月からはスコープ3排出量上位先43社に排出量削減に向けた取り組み内容の開示を要望し、約6割の24社が開示する等、削減取り組みの進捗を確認しています。

【対話を継続し、2050年度ネットゼロに向けた削減ロードマップの情報開示が充実した事例】

事業活動領域における取り組みの具体内容

■事業活動領域のCO2排出量把握・公表の基本姿勢

2018年度から、日本生命単体のCO2排出量の公表をスタートさせました。CO2排出量の把握・公表にあたっては、GHGプロトコル・環境省サプライチェーン排出量ガイドラインに沿って、幅広くCO2排出量の把握を行うことに努めています。スコープ3についても、幅広く把握することに努めています。また、国内・海外のグループ会社の排出量について把握・公表しています。

■事業活動領域のCO2排出量

当社における、生命保険などの事業活動に伴いCO2を排出する主な項目は、保険の営業活動での移動手段としての自動車の使用(スコープ1)、オフィスとして使用するビル・建物での電気の使用(スコープ2)、保険のご提案などで使用する紙の使用(スコープ3)、その他、従業員の通勤や出張、郵便(スコープ3)などです。当社は2050年度総排出量ネットゼロの目標を設定しており、この達成に向けて2030年度の中間目標として51%以上削減(対2013年度比)を設定し、各種取り組みを進めています。昨年度までの合計CO2排出量は16.4万t-CO(対2013年度△35.3%)であり、2030年度、2050年度目標達成に向け、着実に取り組みを推進しています。

■(スコープ1)EV車・PHV車・FCV車の導入推進

FCV車を導入

FCV車を導入

社用車として使用する約2,000台の自動車の、約3分の1をHV車*1に変更しました。また、CO2排出量の少ないEV車*2・PHV車*3・FCV車*4を段階的に導入しており、2030年度までにおおむね全ての車両のEV化を目指しています。2050年度までには全営業車の脱炭素化に向け対応策を検討しています。

- *1 Hybrid Vehicle(ハイブリッド自動車)

- *2 Electric Vehicle(電気自動車)

- *3 Plug-in Hybrid Vehicle(プラグインハイブリッド自動車)

- *4 Fuel Cell Vehicle(燃料電池自動車):酸素と水素を「燃料電池」に取り込んで発電し、その電気でモーターを回して走る自動車

■(スコープ2)営業拠点・保有ビルの省エネルギー化に向けた各種取り組み

群馬富岡オフィス

群馬富岡オフィス

日本生命本店(東館)屋上

日本生命本店(東館)屋上

オフサイトコーポレートPPA(兵庫県姫路市)

オフサイトコーポレートPPA(兵庫県姫路市)

〈『ZEB』化・ZEB-Ready化等による営業拠点の省エネルギー化〉

当社は、全国約1,500の生命保険の営業拠点を運営しており、老朽化した営業拠点の建て替えの際には、エネルギー効率の大きな改善、太陽光パネルの設置、木造化等を通じた脱炭素化に取り組んでいます。2018年7月以降は、ZEB-Ready*1水準での建て替えを実施しており、2023年度末で累計137拠点を竣工しました(ZEB*2拠点含む)。各営業拠点において、おおむね移転前と比較して、20~30%を超える使用電力量の削減を実現しています。

- *1 再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から50%以上の一次エネルギー消費量削減に適合した建築物

- *2 大幅な省エネルギー化と再生可能エネルギーの導入で、年間の一次エネルギー消費量がゼロまたはマイナスの建築物

〈太陽光パネルの設置による再生可能エネルギーの導入〉

当社保有ビルのうち、大阪本店・東京本部などの一部のビルに太陽光パネルを設置し、再生可能エネルギーを導入しています。

さらに、当社敷地外(20地点)に当社専用の太陽光パネルを設置するオフサイトコーポレートPPA(Power Purchase Agreement)*を導入し、2023年4月から受電を開始しました。当設備で発電した再生可能エネルギー電力を、当社の大阪本店(本館・東館・南館)およびコンピュータセンターに供給しています。

- * 電力の需要場所から離れた土地に太陽光発電所を所有する発電事業者が、太陽光発電所で発電された電力を需要家が所有する遠隔の需要場所に供給する契約形態

■(スコープ3)ペーパレス化の徹底と物流の圧縮に向けた取り組み

「ご契約のしおり」をホームページ上で提供

「ご契約のしおり」をホームページ上で提供

当社ホームページ・日本生命アプリを通じた情報提供やオンラインでご利用可能なお手続きの範囲拡大など、紙使用量の一層の削減に取り組んでいます。年1回、ご契約者にお届けしている「ご契約内容のお知らせ」や契約成立後にご契約者にお届けしている「契約内容通知書」について、ご同意いただいたお客様につきましては、従来の“郵送通知”に替えるかたちで、“Web通知(メール受け取り後、「ニッセイマイページ」の画面上で確認)”を開始しています*。「ご契約のしおり」についても、原則、ホームページ上で提供しています。これにより、申込時にお客様へお渡しする書類のページ数は従来比約80%減となっています。

また、支社における事務のWEB化による支社・本部間の社内便の削減や、2022年6月より一部社内便の発送頻度を減らすことで、社内便の発送に係るCO2排出量の削減に取り組んでいます。

さらに、出張による会議をWEB会議に置き換えることで、各種交通機関・航空便の利用によるCO2の排出を抑えています。

- * 「ご契約内容のお知らせ」は2021年7月、「契約内容通知書」は2023年3月から開始しています

■オフィスでの省エネルギー・省資源取り組み

リサイクルステーション(丸の内ビル)

リサイクルステーション(丸の内ビル)

照明の調節、昼間の消灯や空調設定温度の調整などの節電取り組みを実施しているほか、分別廃棄の徹底、グリーン購入、職員への環境教育を推進しています。また、本店・本部で使用した紙を全てリサイクルする仕組みを構築しています。

生物多様性への対応

2020年時点で、世界の経済生産の半分以上である44兆米ドルの経済価値の創出が、自然に依存しているとされ、自然は経済活動の基盤と捉えられています。世界経済フォーラムの報告書では、「生物多様性の喪失」が今後10年間で最も急速に悪化するグローバルリスクとして挙げられ、今後10年の世界的な重大リスクの第4位にランクインして注目を集めているテーマの一つとなります。

当社は、2001年に制定した環境憲章において、かけがえのない地球環境を次世代に継承することと、生物多様性の保全に努めることを明記しています。また、資産運用領域では、「自然資本」をサステナビリティ重点取組テーマの一つとして掲げ、各種取り組みを推進しています。

戦略

■リスク・機会の認識・特定

当社では、生物多様性の動向によって、次のような物理的リスク・移行リスク・機会がもたらされる可能性があると認識しています。

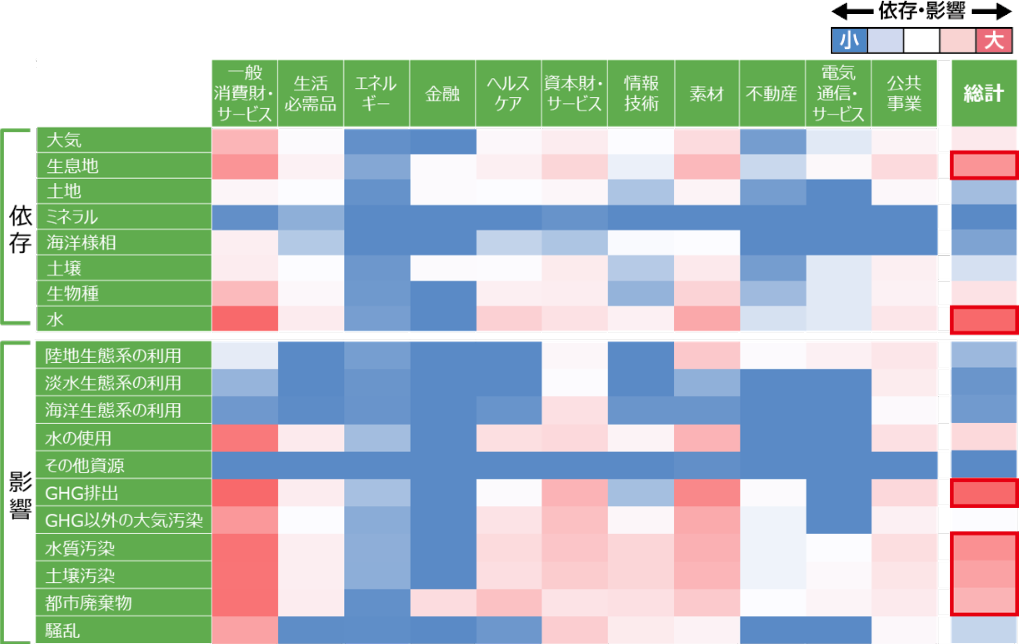

<資産運用領域>

■リスク分析

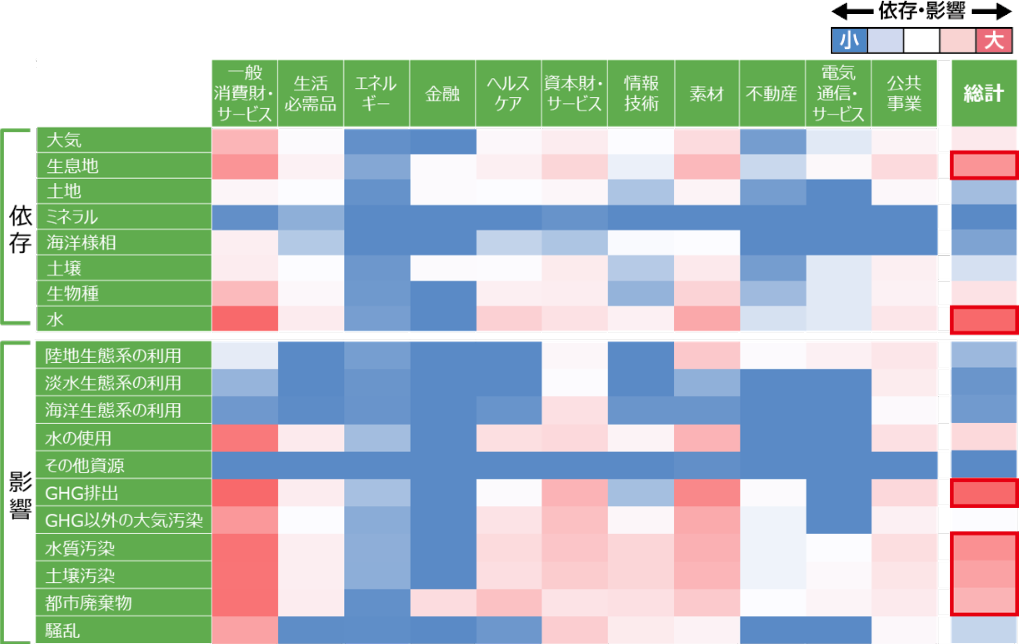

投資先企業と自然資本の関係性を把握するため、TNFDで使用が推奨される自然関連リスク分析ツール「ENCORE*」を活用し、当社運用ポートフォリオの国内株式について、業種別にどの自然資本にどの程度依存し、影響を与えているかを評価しました。依存が大きい自然資本は「生息地」や「水」であり、影響が大きい自然資本は「都市廃棄物」「水質汚染」「土壌汚染」「GHG排出」であることがであることが確認できました。

今後は、当該分析結果を踏まえ、投融資や対話の取り組みを検討していきます。

- * 国連環境計画等の国際機関や金融機関が共同で開発した、投資先企業の自然資本に対する依存と影響を評価するための分析ツール

■取り組みの具体内容

新中期経営計画において、さらに取り組みを進めるべく、「自然資本」を当社資産運用におけるサステナビリティ重点取組テーマの一つとして設定しました。今後、資金提供と対話の両面から、より能動的に課題解決に取り組んでいきます。

| テーマ投融資 |

海洋保全を資金使途とするブルーボンドや、森林整備や絶滅危惧種の生息域調査等を資金使途とするグリーンボンドへの資金提供 |

ネガティブ

スクリーニング |

パーム油生産による森林破壊等の環境問題や強制労働・人権侵害等の人権問題を踏まえ、RSPO*認証未取得のパーム油関連企業への投融資を禁止 |

| エンゲージメント |

「ENCORE」を基に、保有残高上位企業のうち、自然資本に対する「依存」・「影響」が大きい業種を対話先として特定し、当面は対話を通じて各企業の段階的な取り組み・開示充実を後押ししつつ、情報収集や他社事例の紹介を実施。将来的には、企業価値向上の視点を踏まえた要望事項の設定を検討 |

協働

エンゲージメント |

生物多様性に関する協働エンゲージメントのイニシアティブである「Spring」に加盟 |

- * Roundtable on Sustainable Palm Oil、持続可能なパーム油に関する円卓会議

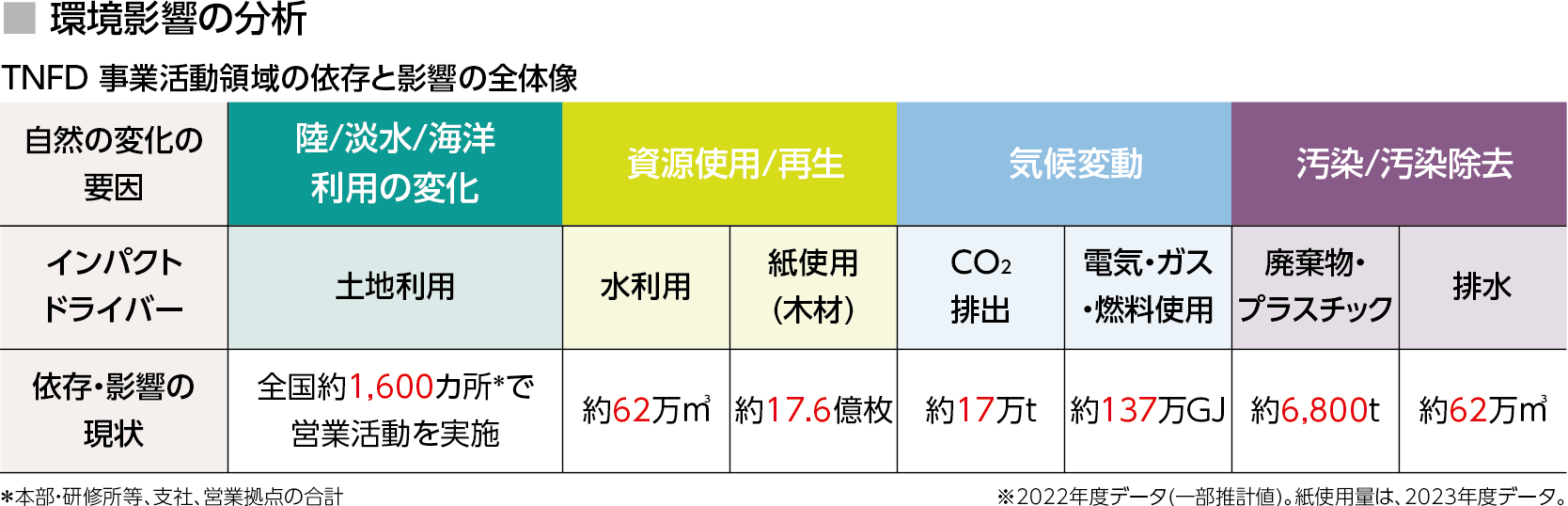

〈事業活動領域〉

<営業拠点LEAP分析>

1.全国約1,600拠点*1のスクリーニング(センシティブロケーションの抽出)

約1,600拠点*1について、自然との接点を確認し、①生物多様性の重要性が高い地域、②完全性が高い生態系の視点で分析を行い、生物多様性の重要性等を確認しました。今後詳細分析を実施予定です。

| LEAP分析の視点 |

使用・検討中の指標およびツール |

該当拠点数 |

生物多様性の

重要性が高い地域 |

保護地域*2(自然公園、自然保護地域、鳥獣保護区) |

88拠点 |

| 生物多様性重要地域(KBA)*3 |

40拠点 |

| 完全性が高い生態系 |

BII(Biodiversity Intactness Index)スコア97.5以上*4 |

22拠点 |

- *1 本部・研修所等、支社、営業拠点の合計

- *2 保護地域は「国土数値情報(保護保全データ)」(国土交通省)を加工して利用

- *3 KBAはコンサベーション・インターナショナル・ジャパンのKBA調査結果を利用

- *4 97.5はWWFの生物多様性リスクフィルタースコアの「Very low risk」の閾値を利用

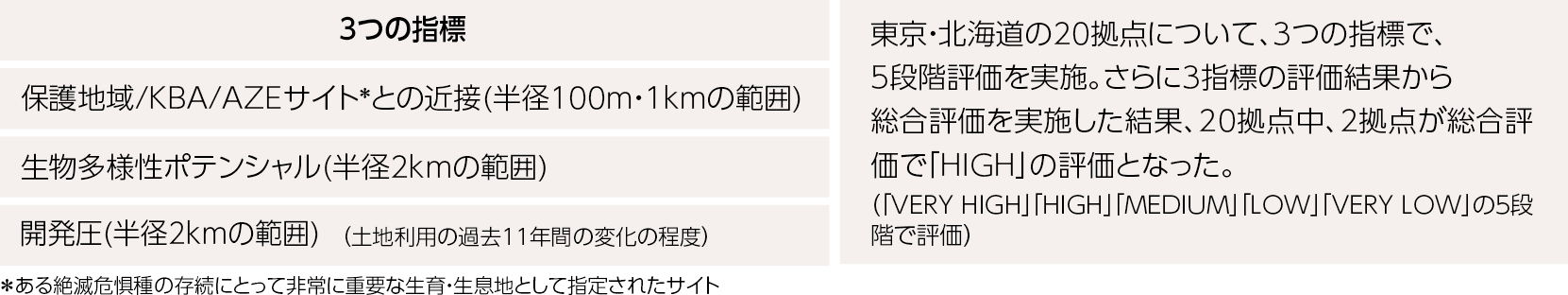

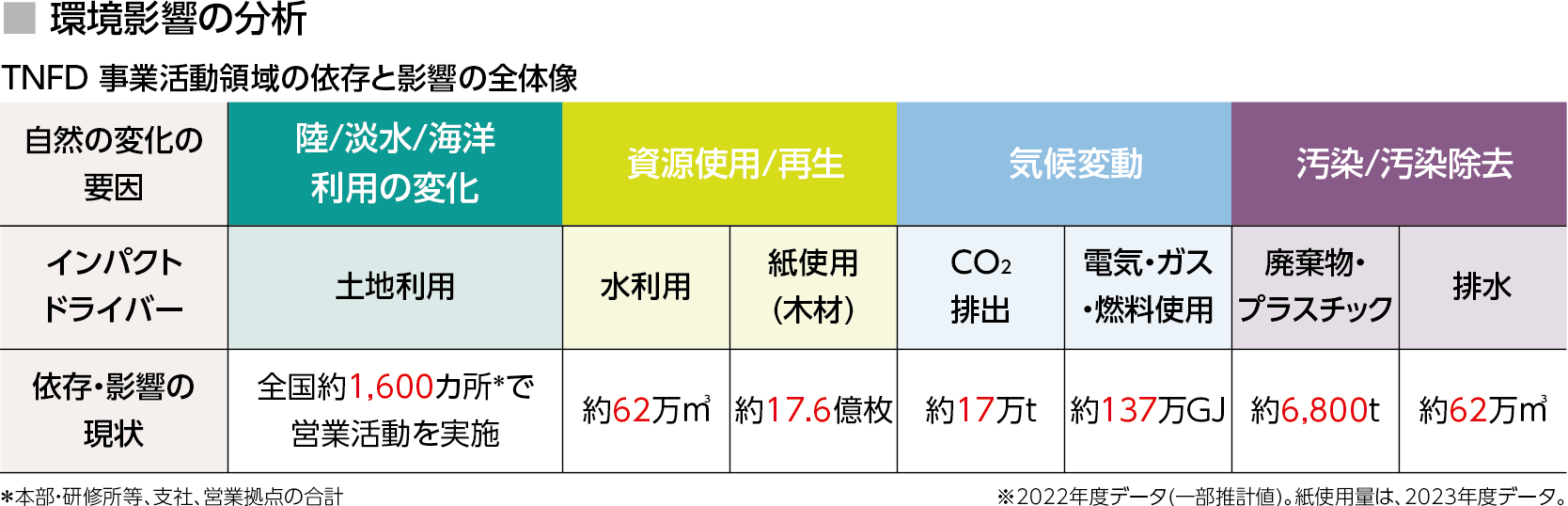

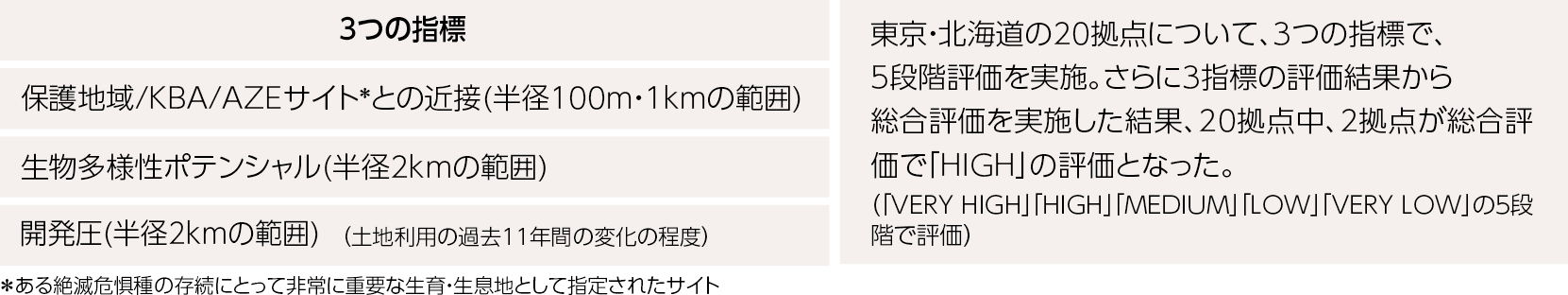

2.20拠点の詳細な環境影響の分析の手法

東京都と北海道の20拠点を対象とした詳細分析では、地域ごとの自然特性を可能な限り捉える評価を試行的に実施しました。今後は、評価対象範囲を拡大するとともに、水の物理的リスクや、先住民・地域コミュニティとの関係性なども含めた、より適切な評価手法を検討していきます。

〈サプライチェーンLEAP分析〉

TNFDが推奨するLEAPアプローチの手順に従って、コピー用紙のサプライチェーンにおけるトライアル分析を実施しました。

|

確認内容 |

備考 |

| 地域 |

ブラジル(約40%)、チリ(約20%)、フィンランド(約15%)など多数 |

森林名称は不明 |

| 主な樹種 |

ユーカリ、バスウッド、メープル、ラーチ、パイン等 |

混合割合は不明 |

| 製紙工場 |

中国江蘇省蘇州市常熟市 |

中国で製造 |

原産地等は毎年変動するため、今後も定期的にフォローを実施すると同時に、コピー用紙等以外でサプライチェーンにおける購入量が多い物資については、今後も順次LEAP分析等を通じてサプライチェーン上のトレーサビリティー確保に向けて取り組んでいきます。

生物多様性保全にむけた具体取組

当社では、生物多様性に関する世界的な議論を受け、生物多様性の保全に資する自主的な保全活動の取り組みを推進しています。具体的には、全国の地方自治体や環境保全団体等と協働しながら、湿地の保全活動、海の環境保全活動、絶滅危惧種の保全活動等について、当社職員も参画して推進しています。

【湿地保全】

■ラムサール条約登録湿地「春国岱」(北海道根室市)

2013年から毎年、「春国岱」で繁殖する外来植物「オニハマダイコン」の駆除活動に、根室営業部職員が参加しています。

■「米湿原」の再生事業への協力(山形県鮭川村)

山形県鮭川村にある米湿原は、希少な動植物が多く生息する自然豊かな場所であることから、山形支社では地域住民や村役場等とともに、米湿原の整備活動に参画しています。

「春国岱」での外来植物駆除活動

「春国岱」での外来植物駆除活動

「米湿原」の再生事業への協力

「米湿原」の再生事業への協力

【絶滅危惧種等保全】

■オオルリシジミ保全活動(長野県安曇野市)

絶滅危惧種のオオルリシジミを守る活動を、地元と日本自然保護協会が実施しています。安曇野営業部では、幼虫の餌となるクララの植付活動を実施しています。

■サンゴ白化対策(沖縄県那覇市)

那覇支社では、沖縄のビーチクリーンアップ活動に参加しています。また、白化するサンゴを守る団体への支援を実施しています。

オオルリシジミの保全活動の様子

オオルリシジミの保全活動の様子

ビーチクリーンアップ活動の様子

ビーチクリーンアップ活動の様子

【建物緑化への取り組み】

当社で保有する全国の営業用・投資用建物における屋上緑化や街路樹設置に積極的に取り組んでいます。

■本店東館屋上緑化

本店東館の屋上で、サツマイモ等の栽培を行い、緑を増やし、ヒートアイランド対策を実施しています。

本店東館屋上でのサツマイモ植付の様子

本店東館屋上でのサツマイモ植付の様子

■ニッセイ未来を育む森づくり

かけがえのない地球環境を次世代へ引き継ぐことを願い、森林資源の保全に貢献することを目的に、“ニッセイの森”友の会は(公財)ニッセイ緑の財団とともに1992年から森づくりに取組んでいます。これまでに植えた苗木は138万本を超え、2024年6月、新潟県胎内市での”ニッセイ胎内の森”設置により“ニッセイの森”は47都道府県の209カ所(約476.9ha)に拡がっています。“ニッセイの森”の植樹・育樹(下草刈り・除伐等)には、職員もボランティアとして参加し、環境意識の啓発にもつながっています。また、緑化への取組を積極的に行っている自治体と協力し、公園や埋立地等での植樹・育樹にも力を入れています。

間伐

間伐

これらの取組が評価され、令和2年度全国育樹活動コンクールにて、農林水産大臣賞を受賞しました。

また、“ニッセイの森”の公益的機能が評価され、「森林×脱炭素チャレンジ2022」にて、「優秀賞(林野庁長官賞)」を受賞しました。

“ニッセイの森”友の会

- 当社の職員を主な会員とするボランティア組織です。“ニッセイの森”等での植樹・育樹活動を行っており、その苗木代や活動経費は会員からの寄付によりまかなっています。

“ニッセイの森”の環境貢献度

- “ニッセイの森”の環境貢献度は林野庁の試算により、以下のとおり評価されています。

(2023年度単年分)

・約5,237名分の年間排出CO2を吸収・固定

・2リットル・ペットボトル換算で、年間、1億2,717万本分の降雨を貯水、その水質を浄化

・10tダンプトラック約1,042台分の土砂流出防止

・経済価値総額12,443.0万円

平成27年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰

(対策活動実践・普及部門)

これらの取組が評価され、環境省主催の「平成27年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰(対策活動実践・普及部門)」を受賞しました。

■環境問題研究助成

(公財)日本生命財団では、21世紀の社会が活力あふれる真に豊かな社会となるためには、調和のとれた社会・自然環境に支えられた、活力と創造性ある人間性豊かな生活環境を一層確立していくことが重要と考え、豊かな人間生活にとって欠かせない基盤の一つである、環境の改善・充実に資する研究に対し、助成を行っております。

また当助成では、研究の遂行と並び、助成による研究成果の普及を図ることも重要であり、研究成果が社会に受け入れられ実践されてこそ、環境問題への具体的貢献であると考えています。

このため当財団では、研究成果出版物の刊行を支援する成果発表助成、助成成果を報告・討議するワークショップの開催など、助成成果の普及や環境問題の啓発にも注力しております。

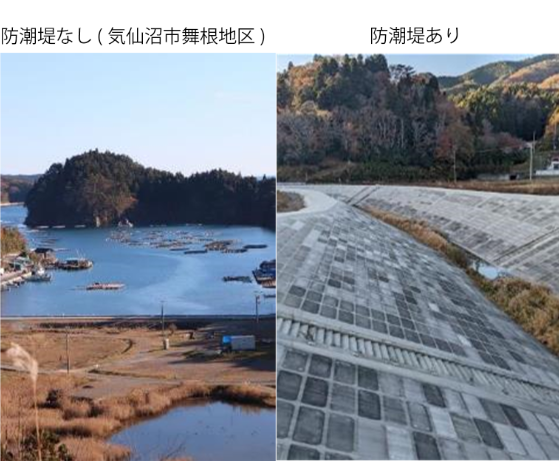

2023年度助成「塩性湿地の創出を基軸とした災害に強い森里海まちづくり」

2023年度助成「塩性湿地の創出を基軸とした災害に強い森里海まちづくり」

2021年度成果出版物

2021年度成果出版物

「自然と歴史を活かした震災復興」

【生物多様性に関する研究助成件数・金額】

累計(2016年以降)

105件

1億5,475万円

■ニッセイ緑の環境講座

(公財)ニッセイ緑の財団は、2001年度より森林や環境への理解を深めることを目的とした公開講座を、市民団体や環境問題に関心のある方を対象に東京・大阪などで「ニッセイ緑の環境講座」として開催してきました。

2023年度は、樹木図鑑作家の林将之氏を講師とし、「クマ問題や樹木伐採問題から考える日本の生態系と自然観」と題して、生態系に関する考察など、昨今話題となっている環境問題に関して講演いただきました。

また、その他にもクラフト作家やインストラクター会等にご協力いただき、「森の植物の歳時記」や、当財団による「“ニッセイの森”の紹介」等、自然に親しんでいただけるコンテンツを発信しております。

ニッセイ緑の環境講座

ニッセイ緑の環境講座

■「ずっともっとサービス」を通じた取組

個人のご契約者向けサービス「ずっともっとサービス」では、貯まったサンクスマイルに応じて、お好きな賞品と交換することができます。当社は、サンクスマイルメニューに、環境保全団体であるWWFジャパン(公益財団法人世界自然保護基金ジャパン)への寄付 を組み込んでいます。その他、社会貢献に寄与する団体(日本ユニセフ協会

を組み込んでいます。その他、社会貢献に寄与する団体(日本ユニセフ協会 、日本赤十字社

、日本赤十字社 、あしなが育英会

、あしなが育英会 )等にも寄付できる仕組となっています。

)等にも寄付できる仕組となっています。

【2023年度サンクスマイル寄付金額】

| 日本赤十字社(通常分) |

1,292万 |

| 日本赤十字社(能登半島地震義援金分) |

4,780万 |

| 公益財団法人日本ユニセフ協会 |

1,573万 |

| あしなが育英会 |

1,394万 |

| 公益財団法人世界自然保護基金ジャパン |

370万 |

| 一般社団法人若草プロジェクト |

61万円 |

| 認定NPO法人キッズドア基金 |

140万円 |

| 一般財団法人健やか親子支援協会 |

142万円 |

| 公益財団法人日本自然保護協会 |

164万円 |

プラスチック問題への取組

当社は、企業活動におけるプラスチック使用量の削減に向けた取り組みを推進し、世界的課題であるプラスチック問題の解決に貢献しています。

「ニッセイPlastics Smart運動」宣言

紙製ファイル

紙製ファイル

日本生命グループとその役員・職員は、環境省が主催するPlastics Smart運動へ賛同し、業務や日常生活で使用するプラスチックのリデュース・リユース・リサイクルに努めます。

[プラスチッククリアファイルゼロ]

2024年度からはプラスチック製クリアファイルの新規購入を廃止し、紙製クリアファイル(エコファイル)の使用を推進しています。

[その他の活動例]

- ・「海ごみゼロウィーク※」への参加

※ 環境省と公益財団法人日本財団が実施する共同事業

- ・エコバッグを持参し、レジ袋を削減

- ・ペットボトルを適正に廃棄し、リサイクルに貢献

- ・マイボトルを持参し、ペットボトル飲料購入量を削減

- ・その他身の周りのプラスチック製品使用削減、再利用

など

海岸清掃の様子(2024年)

海岸清掃の様子(2024年)

当社では、老朽化した営業拠点の建て替えを促進しており、これまで『ZEB Ready』※1水準での建て替えを実施しています。

また、2022年9月には『ZEB』※2認証を取得した木造の環境配慮型営業拠点を新設する等、CO2排出量削減に向けて取り組んでいます。

このような背景を踏まえ、当社の「建築物の木材の利用に関する構想」について農林水産省・環境省と連携・協力すべく、「建築物木材利用促進協定」を締結し、2030年度末までに全国で100物件の木造営業拠点の建築を目指しています。

営業拠点の整備にあたっては国産木材を積極的に活用し、建築物の木造化及び木質化を地域社会に建物意匠面等で訴求することにより、山村の活性化やネイチャーポジティブへの貢献を目指しています。

- ※1 『ZEB Ready』:再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から50%以上の一次エネルギー消費量削減に適合した建築物

- ※2 『ZEB』:大幅な省エネルギー化と再生可能エネルギーの導入で、年間の一次エネルギー消費量がゼロまたはマイナスの建築物

建築物木材利用促進協定締結時の様子(2023.10.17)

建築物木材利用促進協定締結時の様子(2023.10.17)

環境関係イニシアティブへの参画

当社は、生命保険会社としての社会的責任を果たし、安心・安全で持続可能な社会づくりに寄与していくため、各種イニシアティブに署名・賛同しています。