育児休業はいつから取れる?

制度のしくみから育休手当まで解説

子育て

2025.02.10

育児休業とは、子どもを育てるために仕事を休業できる制度のこと。ママだけでなくパパも取得できるようになり、夫婦で育休を取得する家庭も増えてきています。そこで今回は、育休の取得方法や条件のほか、男性の育児休業制度、気になる育休手当の支給額について解説します。

育児休業ってどんな制度?

育児休業はいつまで取れる?基本ルールとは?

育児休業が取得できる期間は、原則として子どもが1歳になるまでとされています。ママの場合は産後8週間の産休(産後休業)が終わった翌日から子どもが1歳になる誕生日の前日まで、パパの場合は、子どもが生まれた日から1歳の誕生日の前日までが取得可能な期間です。1歳になっても保育所に入れないなどの特別な理由がある場合は、最長2歳まで延長が可能です。

育児休業を取得するための条件は?

育児休業を取れるのは、1歳未満の子どもを子育て中の男女労働者。正社員だけでなく、パートや契約社員などの有期雇用労働者も対象ですが、子どもが1歳6カ月になる日以降も引き続き雇用が見込まれることが条件となります(2歳まで延長した場合は、2歳になる日以降も雇用が見込まれることが条件となります)。

| 対象者 | ・1歳未満の子どもを育てる労働者(特例で2歳まで延長可能) ・正社員だけでなく、一定条件を満たす有期雇用労働者(パート、契約社員など)も対象(※) |

|---|---|

| 雇用期間 | ・契約期間に定めがある場合は、子どもが1歳6カ月になる日までに契約が満了し、更新されないことが明らかでない場合 |

| 対象期間 | ・原則、子どもが1歳になるまで取得可能 ・保育所に入所できないなどの事情があれば最長2歳まで延長可能 |

| 申請期限 | ・休業開始予定日の1カ月前までに会社に申し出る |

※労使協定により「雇用期間が1年未満である場合は、育児休業を認めない」としている場合は対象外となるので、お勤めの会社に確認しておきましょう。

「産後パパ育休」や「パパ・ママ育休プラス」も活用を

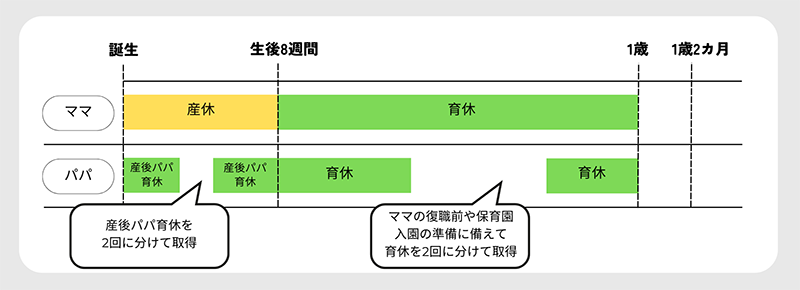

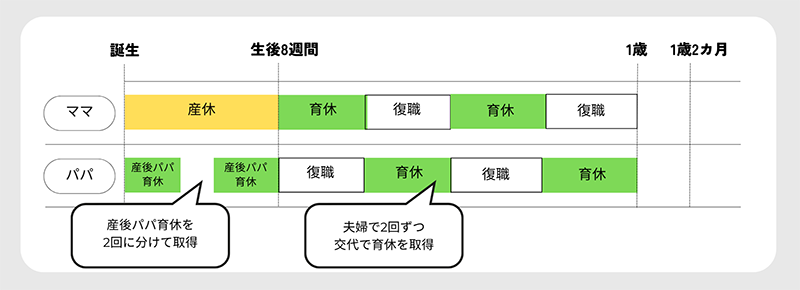

「産後パパ育休」は、子どもが生まれてから8週間以内に最大4週間の休業を2回に分けて取得できる制度。たとえば出生時や退院時などに1回目を取得し、出生後8週間以内にもう1回取得することができます。

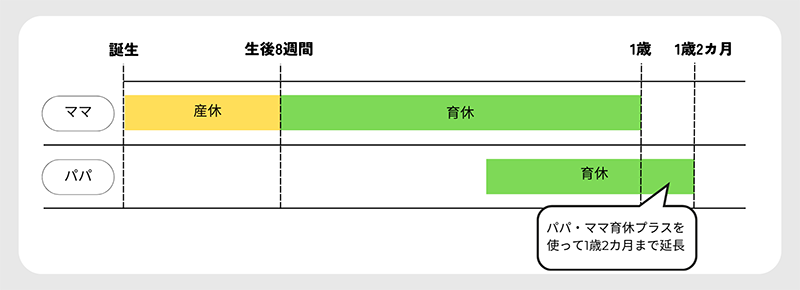

「パパ・ママ育休プラス」は、夫婦ともに育休を取得する場合、子どもが1歳2カ月になるまでの間に1年間休業できる制度です。

| 産後パパ育休 | パパ・ママ育休プラス | |

| 対象者 | ・子どもが出生後8週間以内の父親 | ・子どもが1歳未満の父母(特例で最大1歳2カ月まで延長可能) |

| 雇用期間 | ・雇用期間の制限なし(パートや契約社員などの有期雇用者も対象) | ・同一事業所で1年以上勤務が条件(有期雇用者の場合) |

| 対象期間 | ・出生後8週間以内に最大4週間取得可能(2回に分割取得も可能) | ・子どもが1歳になるまで(夫婦ともに取得の場合は最大1歳2カ月まで延長可能) |

| 申請期限 | ・休業開始の2週間前まで | ・休業開始の1カ月前まで |

夫婦で育休を取得する場合のモデルケース

Aさん夫婦「夫婦で一緒に育休を取得」

Bさん夫婦「パパだけ分割して取得」

Cさん夫婦「夫婦で分割するリレー方式」

「産後パパ育休」は短期集中で取得可能なため、産後すぐのサポートがしやすいというメリットがあります。一方、「パパ・ママ育休プラス」は、夫婦で協力して育休を取ることで、通常よりも長く育休を取れるというメリットがあります。家庭の状況や職場との調整をしながら、より自分たちに合う方法を選ぶのがおすすめです。

育休手当(育児休業給付金)の支給額は?

育休手当(育児休業給付金)は、育児休業を取得した労働者が収入の減少を補うために受け取れる支援金のこと。雇用保険に加入している労働者を対象に、雇用保険制度から支給されます。

支給額の計算方法

育休開始から180日以内:休業開始時の賃金日額×支給日数×67%

育休開始から181日以降:休業開始時の賃金日額×支給日数×50%

※「休業開始時賃金日額」=育休を取得する前(産前産後休業を取得した場合は、原則として産前産後休業開始前)の直近6カ月間の賃金÷180

具体例(支給日数が30日の場合)

| 休業前の給与(月額) | 180日目まで | 181日以降 |

|---|---|---|

| 15万円 | 100,500円 | 75,000円 |

| 20万円 | 134,000円 | 100,000円 |

| 30万円 | 201,000円 | 150,000円 |

なお、育児休業給付金の支給額には限度額があり、毎年8月1日に見直されます。2025年7月31日までの休業開始時賃金日額は、上限額15,690円、下限額2,869円です。

支給日数が30日の場合の支給上限額と下限額は以下のとおりです。

(給付率67%)支給上限額 315,369円 支給下限額 57,666円

(給付率50%)支給上限額 235,350円 支給下限額 43,035円

また、2025年4月1日以降は、一定条件を満たすことで育休手当(育児休業給付金)の給付率が引き上げられる予定です。

ママの場合は出産後8週間(育休開始後8週間)以内、パパの場合は出生後8週間(「産後パパ育休」の取得期間)以内に、両親それぞれが14日以上の育児休業を取得することで、給付率が現行の67%から13%上乗せされ80%に引き上がるというもの。期間は最大28日間です。

育休手当の申請手続き方法は?

会社を通じて事業所を管轄するハローワークに申請します。申請書や賃金台帳、母子健康手帳などが必要となりますが、必要書類は会社側が用意してくれることが一般的です。

育休前に「育児休業届」を提出しましょう

出産後、勤務先に育児休業届を提出して育休の予定を伝えておきましょう。1歳になっても保育所に入れないなどで育児休業を延長(最長2歳まで可能)する場合、申請の締め切りは原則子どもの誕生日の2週間前。会社にも早めに連絡を。

育休明けに給料が減ったら「報酬月額変更届」を提出

社会保険の保険料は標準報酬月額で算出されますが、育休明けに時短勤務などで給料が減ったときは、特例的に標準報酬月額が見直されます。これにより、保険料も給料に合わせた額になります。

お金のプロが教える!育休前にやっておいたほうがいいこと

1育休中の家計をシミュレーションしておく

例えば会社員の場合、育休中に育児休業給付金がもらえるものの、収入は育休前の半分程度になるケースも。つまり育休中は、世帯収入が1. 5人分に減り、その収入で3人分の生活費をまかなう必要があります。今のうちに家計をシミュレーションして、ムダがないかチェックを。

2子ども費や教育費を計算しておく

進路によっても変わりますが、子どもの教育費は、幼稚園~大学まで公立の場合は約800万円弱、すべて私立の場合は約2,200万円、幼稚園~高校は公立、大学は私立の場合は約1,200万円かかるといわれています。(*)夫婦の収入、住宅ローンの返済、教育費などを含めて、将来のお金について夫婦でよく話し合い、試算をしておくとよいですね。日本FP協会の「ライフプラン診断」などを活用するのもおすすめです。

加えて、家族が増えるということもあり、現在、生命保険に加入しているのであれば、入っている保険の保障が適正であるかどうか、確認してみましょう。

- *出典:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査の結果」「国公私立大学の授業料等の推移」をもとに計算

- ※日本FP協会「ライフプラン診断」https://www.jafp.or.jp/know/lifeplan/simulation/

育児休業は、子どもとの時間を大切にしながら、働き方を見直す貴重な機会です。夫婦が同時で取れるようになった今、夫婦でよく話し合いながら計画を立てておきたいものですね。

また、育児休業中に得られる育休手当は、子育て中の家庭の大きな支えとなります。夫婦で安心して子育てや仕事ができるよう、早めに準備を進めて制度を活用しましょう。

- ※本記事は2024年12月時点の制度内容に基づいて作成しています。制度内容は変更になる場合があります。

監修者プロフィール

ファイナンシャルプランナー

花輪陽子さん

CFP認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。外資系投資銀行を経て、2015年からシンガポールを生活拠点に。スイス系ファミリーオフィスでウェルスマネジメントに従事するほか、日本人の海外移住や資産運用、海外富裕層の日本移住サポートも行う。『毒舌うさぎ先生のがんばらない貯金レッスン』他、著書多数。10歳の女の子のママ。