小林 自治体とは密にコミュニケーションを取りながら活動を行っています。例えば倉敷市からは、市が作成した「倉敷けんしんガイド」や「乳がんセルフチェックシート」を提供いただき、営業職員が市に代わって地域の皆様へ一人ひとりお声がけしながらお届けするなど、当社の強みである営業職員チャネルを生かした協働を進めています。

倉敷市を訪問した際、ご担当者の方から「市としても一人でも多くの方をがんから守りたいと思っているので、日本生命さんが積極的にがん検診を案内いただいていることはとてもありがたい。」と感謝の言葉を頂きました。それだけこの活動に対する責任は大きいと感じています。

Focus! がん検診受診勧奨活動

地域の皆様に安心をお届けし、健康をお守りする

2023年度から全社一律でがん検診受診勧奨活動を推進する中、倉敷支社では、活動の一環として、独自のピンクリボン活動を展開しています。倉敷支社の職員3名に、ピンクリボン活動をはじめとしたがん検診受診勧奨活動について、話を聞きました。

左から

左から

倉敷支社 倉敷シティ営業部 営業部長 西川 周佑

倉敷支社 支社市場振興部長 小林 博文

倉敷支社 倉敷シティ営業部 小川 三十鈴

インタビュアー

業務部 地域振興支援室 高橋 唯子

「がん検診受診勧奨活動」とは?

「がん検診受診勧奨活動」とは?

地域の皆様へのがん検診に関する情報提供に加え、がん検診の受診・未受診理由等の声を収集し、結果を自治体や地域の皆様にフィードバックしています。こうした活動を通じて、がんの備えに対する地域住民の意識を高めるとともに、自治体のがん検診受診率向上に貢献することを目指します。

倉敷支社で推進されているピンクリボン活動について教えてください!

小林 倉敷支社では、岡山県・倉敷市・総社市・高梁市・新見市・玉野市との包括連携協定に基づき、地域振興の取り組みを推進しています。

取り組みのうち、お客様の健康増進、中でもがん検診の受診啓発の一環として始めたのが、乳がんの正しい知識を広め、早期発見・早期治療の重要性を呼びかける「ピンクリボン活動」です。

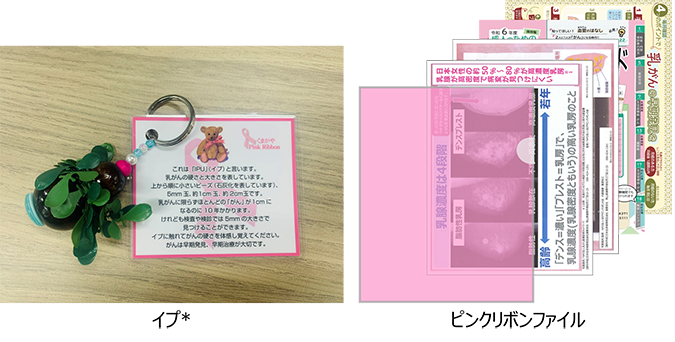

小川 倉敷支社の営業職員は、乳がんに関するビラや地域のがん検診情報など、がんに関する情報をファイリングした「ピンクリボンファイル」や、乳がんの硬さと大きさを触って知ることができる「イプ*」を携行しています。

このようなツールを活用することで、お客様にがんを実感していただきながら、がん検診受診の必要性をお伝えしています。

- *アメリカ対がん協会提供、NPO法人くまがやピンクリボンの会製作

ピンクリボン活動をはじめとしたがん検診受診勧奨活動を推進するにあたり、どのように自治体と協力されていますか?

がん検診をご案内するにあたり、工夫されている点やお客様からの声をお聞かせください!

西川 地域のお客様に支えていただいているからこそ、我々も地域に貢献したいという想いで取り組みを進めています。倉敷支社では、単なるがん検診のご案内にとどまらず、営業職員自身ががん検診の受け方や検査の種類について学び、お客様へ情報提供をしています。こうした活動について、お客様からだけでなく、病院の方からも感謝いただいています。

小川 お客様の中には「自分はがんにならない。」と断言される方もいますが、「ピンクリボンファイル」を活用して具体的なデータや事例を交えながら、がん検診やがんに備えることの大切さをお伝えしています。

がん検診の受診をおすすめしたお客様から、数カ月後に「がん検診を受診したよ。」とご報告をいただいたことがあり、自分の想いが届いたことが嬉しかったです。

地域振興取り組みに対する今後の展望をお聞かせください!

小川 私は同じ倉敷という街に暮らすお客様を家族のように感じています。だからこそ、大切なお客様からがんで苦しむ方や亡くなられる方を出したくないですし、大好きな倉敷ががん検診受診率No.1になることを願っています。

これからも保険の提案だけでなく、こうした活動を通じてお客様のお役に立てるよう、精一杯取り組んでいきたいです。

小林 今後、地元の病院にも協力いただきながら、がん予防セミナーの開催や、罹患率の高い大腸がんに関する情報提供にも取り組む予定です。

この他、環境保全やスポーツ振興、中小企業支援などについても、引き続き自治体とコミュニケーションを取りながら、幅広く取り組んでいきます。

西川 このような取り組みを通じて地域のお役に立つことは、職員自身のやりがいにもつながると思っています。当社が地域から信頼され、お客様に選ばれ続けるためにも、今後も地域に貢献する取り組みを継続していきます。

「高梁川流域SDGsフェスタ2023」での当社ブース出展の様子

「高梁川流域SDGsフェスタ2023」での当社ブース出展の様子

「そうじゃ吉備路マラソン」での給水ボランティアの様子

「そうじゃ吉備路マラソン」での給水ボランティアの様子

- ※当インタビューは2024年7月末時点のものです