龍谷大学教授、名古屋大学大学院教授、東京大学サステイナビリティ学連携研究機構(IR3S)教授などを経て、2019年4月より東京大学未来ビジョンセンター教授。専門は国際法学・環境法学。「環境規制の現代的展開」(大久保規子ほかとの共編著)など著書多数。2018年度環境保全功労者環境大臣賞受賞。

日本生命グループのサステナビリティ経営について

開催日:2023年10月30日(月)

日本生命グループが社会を動かす

アウトカム創出をエコシステム全体に広げる

サステナビリティステートメントやアウトカム目標の策定にあたり、ダイアログを実施しました。「人」「地域社会」「地球環境」の3領域における当社グループの取り組みや、PRI(国連責任投資原則)やNZAOA(ネットゼロ・アセットオーナー・アライアンス)等の国際イニシアティブへの参画状況等をお伝えした後に、当社グループに期待することや、サステナビリティステートメントやアウトカム目標の検討状況、サステナビリティ経営に関する評価やご意見を頂きました。

有識者

髙村 ゆかり 様

東京大学

未来ビジョン研究センター

教授

足達 英一郎 様

株式会社日本総合研究所

常任理事

未来社会価値研究所長

株式会社日本総合研究所 経営戦略研究部、技術研究部を経て、現在、未来社会価値研究所長。専門は環境経営、企業の社会的責任、サステナブルファイナンス。公益社団法人経済同友会社会的責任経営推進委員会ワーキング・グループメンバー、ISO26000作業部会日本国エクスパートなどを歴任。「投資家と企業のためのESG読本」(日経BP社、共著)など著書多数。

日本生命保険相互会社出席者

佐藤 和夫 (取締役常務執行役員)

大澤 晶子 (取締役常務執行役員)

鹿島 紳一郎(執行役員主計部長 兼 サステナビリティ企画室長)

都築 彰(執行役員財務企画部長)

宮崎 まゆ子 (企画総務部長 兼 コーポレートプロモーション部審議役「地域・社会共創部長」)

※出席者の所属・役職はダイアログを開催した当時のものです。

意見交換

日本生命グループに期待すること

足達様

金融には世の中を動かすレバレッジ(梃子)の機能があります。金融機関が何か野心的な決断を下し、先頭を切って宣言・行動することで、社会にプラスのインパクトを及ぼし、旧態依然とした価値観を変えていく役割が期待されています。その点、2023年のPRI年次カンファレンス「PRI in Person 2023」において、日本生命がリードスポンサーを務めたことは、日本の金融機関・投資家が責任投資の強化に向けて大きく動いたという意味で非常に意義があったと思います。

鹿島

初めて日本で開催された「PRI in Person」において、アセットオーナー(生命保険会社)として初となるリードスポンサーに選定されたことは大変光栄であり、これを機にサステナビリティに関する私たちの姿勢をより強く社内外に発信していきたいと考えています。

足達様

そこで一つ提案があります。生命保険業は「人」と深く結びついた事業です。2050年に向けて人々の健康やWell-being(幸福)をどう捉えているかといったビジョンをもっと前面に出してほしいと思います。そして、お客様の人生に生じるあらゆるリスクを丸ごと受け止め、支えていける企業になることを目指すという力強いメッセージを打ち出すべきではないでしょうか。

鹿島

事業を通じて人々の健康や幸福に寄与することは、当社グループの存在意義でもあります。保険事業によってお客様に安心・安全を提供していくのはもちろん、結婚・出産、家族の介護等、人生の節目でお客様をサポートするビジネスに積極的に取り組んでいきます。

宮崎

これまで18項目に分かれていたサステナビリティ重要課題を見直し、「人」「地域社会」「地球環境」の3領域に集約しましたので、ご指摘いただいた人々の健康とWell-beingへのリスクやその課題解決についても、より力強いストーリーを描いていけるのではないかと考えています。

髙村様

ストーリーを描くにあたっては、人生100年時代を迎えて、これから増大するリスク、例えば、超高齢化社会で高まる健康リスクや、気候変動によって甚大化する災害リスクなどにどう対応していくのかを示してほしいと思います。また、そのリスクを減らすためには、お客様に対するアドバイザリー機能が一層重要になると思いますが、いかがでしょうか。

佐藤

おっしゃるとおりだと思います。当社グループの役員・職員が、お客様とそのご家族のアドバイザー、リスクコンサルタントとなって、さまざまなリスクを丸ごと受け止め、お客様を一生涯支え続けられる会社を目指しています。保険はそのための重要な手段ですが、これまでも介護事業や保育事業などを展開してきたように、今後もヘルスケアをはじめとする多彩なサービスを創出し、お客様の健康やWell-beingをお支えしていきたいと思います。

髙村様

さらにもう一つ、「人」「地域社会」「地球環境」の3つの領域は相互に連関しており、機関投資家として責任ある資産運用を行うことが、人の健康や幸福、地域防災やレジリエンスの強化、地球環境の課題解決など全てにつながっていくことを前面に出しても良いのではないでしょうか。

都築

ご指摘いただいたように、「地域社会」や「地球環境」に良いインパクトを与える投融資は、社会の持続可能性を高め、結果としてお客様の暮らしの安心・安全や経済的メリットにもつながります。保険料がどのように活用されて、「人」「地域社会」「地球環境」の役に立っているのかについて、これからはもっと分かりやすくご説明し、ご契約者の皆様にご理解いただくことが大切かもしれません。

佐藤

これまでの情報発信には、アセットオーナーとして社会に良いインパクトをもたらし、好循環を生み出すという視点が若干弱かったのかもしれません。そこで今回のサステナビリティステートメントでは、当社の立ち位置を明確にするためにも「機関投資家としての責任ある運用」という一文を盛り込んでいます。

都築

責任ある投資家として社会に好循環を生み出すためには、投融資先企業とのエンゲージメントの強化も重要です。現在、多くの企業がさまざまな社会課題の解決に力を注いでおり、当社では、それをファイナンス面だけでなく、対話を通じて他社のベストプラクティスをご紹介すること等で後押ししていきたいと考えています。そして、社会課題の解決に貢献することが投融資先の企業価値向上に結びつくという共通認識を醸成し、アウトカム創出をエコシステム全体に広げることができれば、社会により大きなプラスのインパクトをもたらせるはずです。

サステナビリティステートメントとアウトカム目標について

髙村様

今回、サステナビリティ重要課題を見直し、「人」「地域社会」「地球環境」の3つの重点領域にまとめたことは、非常に分かりやすく、的を射ていると思います。ただ、ステートメントについてはこれらが相互に連関していることをもっと訴求してもらいたいですね。

足達様

例えば、気候変動によって甚大化する自然災害と地域過疎化の関連性や、それらが人々の健康や財産を脅かしていることなど、事例を挙げて連関を語るような工夫があっても良いのではないでしょうか。

鹿島

3つの領域の連関については私たちも重要視していますので、ご意見を踏まえながら表現を検討していきたいと考えています。

足達様

次に、アウトカム目標ですが「人」「地域社会」目標の一つとしてお客様数や顧客企業数を掲げていますね。これについては、単に規模を追求しているのではなく、その前提として保険が「大数の法則」の上に成り立っていることを語っておくべきではないでしょうか

鹿島

役員・職員が自分事に感じられる目標としてお客様数やお客様満足度を入れたのですが、やみくもに規模を追っている印象を与えてもいけませんので、ご意見を踏まえて表現をブラッシュアップしていきたいと思います。

髙村様

「地球環境」領域の目標では、2050年度のCO2/GHG排出量ネットゼロを掲げていますが、それをどのように達成するかをはっきり説明することが大切です。2030年度の中間目標は示されていますが、どんな活動に重点を置いて実現していくのか具体的な説明が必要だと思います。

鹿島

ネットゼロや中間目標の達成に向けた進め方について、銀行であればセクター別に取り組んでいくのが一般的ですが、私たちのようなアセットオーナーの場合、ポートフォリオ全体で排出削減を実現していくアプローチが必要になります。そのうえで、排出量の多い企業を中心にエンゲージメントを実施し、マイルストーンを管理する形になります。

足達様

アセットオーナーとしてポートフォリオ全体の排出量を開示することは、もはや後戻りできない流れだと思います。トランジション・ファイナンスの実行によって、一時的にポートフォリオの総排出量が増えることがあるかもしれませんが、その場合も理由をきちんと説明することが重要です。

都築

おっしゃるとおり、仮に一時的に排出量が増えたとしても、それが将来の排出量削減のために必要な取り組みによる結果であることをしっかりと説明していきたいと考えています。

大澤

ただ単にネットゼロの達成を目指すなら、ダイベストメントしてしまえば済むのですが、それは私たちの目指すゴールではありません。トランジションに必要な資金であれば、公共性の観点からもしっかりと投融資を実行していかなければなりません。

髙村様

投融資先のトランジションがどのように進んでいるのか確認することも大切ですね。

大澤

おっしゃるとおりです。残念ながら現状は全資産について確認できてはいませんが、主要な投融資先の進捗状況は把握しています。当社が投融資している国内約1,400社のうちの約70社だけで、当社のポートフォリオの80%、日本企業全体の70%のGHGを排出している計算であり、この約70社については5~6年前から気候変動問題やGHG排出削減にテーマを絞ったエンゲージメントを続けています。

足達様

GHGについてはどの企業も将来の排出削減量の議論が中心ですが、過去を振り返って「こういう投融資の結果、これだけ排出抑制できた」という実績を開示しても良いのではないでしょうか。

都築

当社では総排出量に加え、投資一単位あたりの排出量を示す「インテンシティ」という数量目標を設定し、削減目標の達成に取り組んでいます。総排出量は業績不振で低減することもあるため、削減努力を測るという観点ではこちらの方が実態を反映した指標といえます。しかし一般的には総排出量に注目が集まりますので、両方の指標を意識しながらポートフォリオ全体のトランジションを進めています。

佐藤

トランジションに必要な社会コストを考えると、各社がバラバラに取り組むのは効率が悪いため、今後は共同で枠組みを作って推進していく形が主流になると思います。それだけに、アセットオーナーである当社に「その枠組みを作って幅広くトランジションを促進してほしい」という社会の要請が一層高まっていくのではないでしょうか。

大澤

リソースが限られる中で、例えば生命保険協会として協働エンゲージメントを実施したり、イニシアティブを組成して国や行政に働きかける等、いろいろ工夫しながら社会の期待に応えていきたいと思います。

これからのサステナビリティ経営について

髙村様

企業が取り組むべきサステナビリティの範囲が大きく広がりつつあります。地球環境でも「気候変動」だけでなく、「資源効率性・循環経済」「生物多様性・ネイチャーポジティブ」についてもより積極的に取り組んでいかなくてはなりません。さらに、日本の将来を考えると、地震を含む大規模災害や過疎化、格差問題など、社会が直面する深刻なリスクに対して、日本生命が本業で応えていく必要があると思います。

足達様

サステナビリティに対しては世代による意識の差が大きいと感じます。例えば、2050年度のGHG排出量ネットゼロについても、60代と20~30代とでは当事者意識という点で大きく異なっています。それだけに今後はより積極的に若年層の意見を反映させてサステナビリティ経営を推進していくことが重要です。例えば、現状では経済的理由で保険に加入できない若い世代をターゲットに新しい商品やサービスを開発していくといった取り組みも必要になるのではないでしょうか。

宮崎

経済格差、世代間格差の問題は非常に重要な社会課題だと考えています。いわゆる社会貢献活動で対応できる範囲は限られるため、本業の商品・サービスや資産運用などを通じて課題解決に取り組むことの重要性を痛感しています。また、今後は若い方々を招いて懇親会を開くなど、さまざまな形で将来世代の意見や視点を採り入れていくつもりです。

佐藤

経営基本理念の冒頭に「国民各層が真に求める保険を提供し、充実したサービスを行ない、契約者に対する経済的保障責任を誠実に果たすことを第一義とする」と記されているように、それぞれの人々が本当に必要とする保険を提供していくことは日本生命の最大の使命であり、真正面から取り組んでいかなければならないと考えています。本日、色々ご意見を伺いながら、日本生命にとってサステナビリティとはビジネスそのものであると改めて実感しました。これからも幅広いステークホルダーの皆様の声を真摯に受け止め、グループを挙げてサステナビリティ経営をより一層強化してまいります。

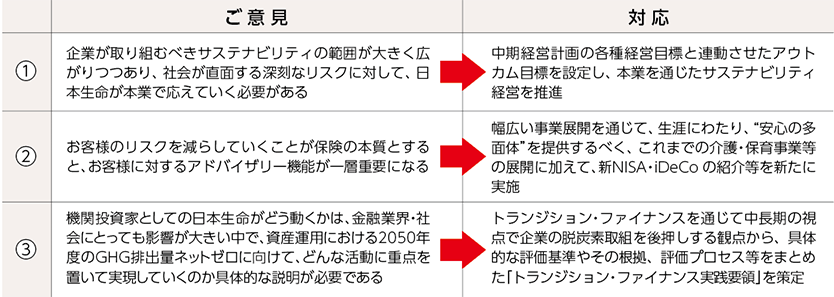

【頂いたご意見・対応】