ニッセイ みらいのカタチとは?

ニッセイみらいのカタチは、自由に選べる12種類の保険で、さまざまな生き方にぴったり寄り添う保障をご提供します。

ご加入時もご加入後も保障を自在に組み合わせ可能

ライフイベントごとに必要な保障と

その保障額は変化します

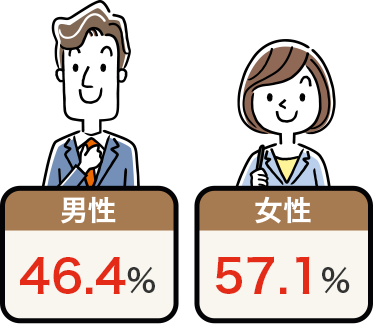

20代の生命保険加入率 [出典1]

生命保険に加入しています

「自分自身に責任を持つ」そこから社会人としての一歩が始まるのかもしれません。まずは、突然のケガや病気の際、ご家族やまわりの方が困ることのないように、そして何よりご自身のために、医療費をはじめとする必要な保障の確保からはじめましょう。

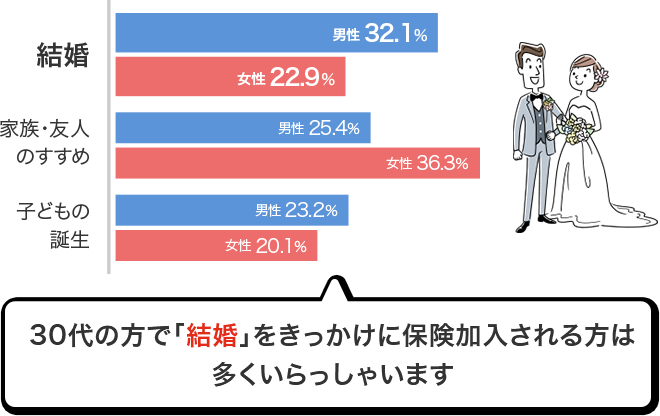

30代の保険加入のきっかけ [出典2]

結婚を機に必要な保障額も大きく変わります。独身のときに加入した保障内容のままでは、保障額が不足しご家族を困らせてしまうかもしれません。ご結婚を機に、将来のライフサイクルを見据え、しっかりした保障の確保を検討しましょう。

お子さま1人あたり教育費の例 [出典3]

| 大学(自宅からの通学) | 大学(下宿) | |

|---|---|---|

|

標準コース 小学校~高校/公立、 |

約905万円 | 約1,328万円 |

|

オール国公立コース 大学は文系とした場合 |

約777万円 | 約1,200万円 |

|

オール私立コース 大学は文系とした場合 |

約2,127万円 | 約2,550万円 |

※小学校~高校は年間費用(学校教育費+学校外活動費)です。

※大学は「受験諸費用+入学金等+年間授業料」、下宿の場合は「自宅外通学を始めるための費用」と「仕送り額」を加算しております。

万が一のことがあったときにも、お子さまが経済的に困ることなくすくすくと成長できるよう、大きな保障を確保できる保険を検討しましょう。また、将来予想される教育費を計画的に用意するためにも、上手く保険を活用しましょう。

お子さまの教育費の用意にはこちらの商品もおすすめです

ゆとりある老後を送るために必要だとされる月々の生活費 [出典4]

※実支出は消費支出に直接税・社会保険料等を加えた金額です。

これからの生活をゆとりあるものにしていくためにも、また、長生きのリスクに備えるためにも、計画的な資産形成が大切です。退職金などを生命保険で上手く活用し、賢く資産形成を行いましょう。

資産形成にはこちらの商品もおすすめです

時代の変化や多様なニーズに沿って保障を拡充※

※従来の当社商品との比較

「みらいのカタチ」は、

お客様のお役に立つために進化し続けています

お客様のお役に立つため、お支払いを大切に

症状が進行する前段階のお支払で、

早期治療・重症化予防に繋げます

| 新3大疾病保障保険 | 特定疾病診断保険金*1 |

|---|---|

| 認知症保障保険 | 軽度認知障害診断保険金*2 |

*1:3大疾病保険金の金額の10%となります。

*2:認知症診断保険金の金額の10%となります。

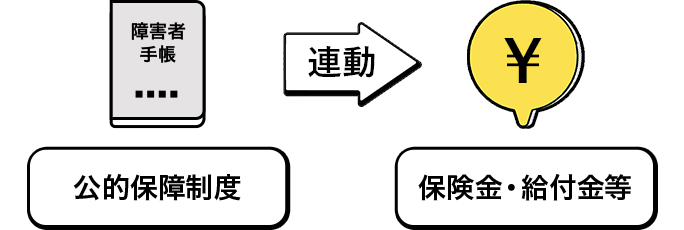

どのような場合に保険金・給付金等が受取れるのかを分かりやすくするために、

支払事由を当社が独自に定める基準だけでなく、

公的な保障制度と連動させました

| 生活サポート保険 (生活サポート年金、初期サポート保険金(100)) |

身体障害者手帳制度(1~3級)・ 公的介護保険制度(要介護2~5)と連動 |

|---|---|

| 生活サポート保険 (初期サポート保険金(50)) |

身体障害者手帳制度(4~6級)・ 公的介護保険制度(要介護1)と連動 |

| 入院総合保険 (外来手術給付金) |

公的医療保険制度と連動 ※抜歯手術を除きます |

日本生命ならご契約後も安心!

ニッセイトータルパートナー(営業職員)が、お客さまをしっかりサポートします。

- お手続きのサポート

- 登録内容の確認・変更

- 医療関連情報やサービス情報のご提供

たくさんのお客さまにご満足いただいています!

お客様数(2024年度末)

みらいのカタチで組み合わせ可能な保険

※組み合わせには所定の制限がございます。

詳しいご検討にあたって必ずお読みください

- ※詳しいご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり―定款・約款」を必ずご確認ください。

- ※それぞれの保険金・給付金等のお支払事由に関する制限事項やお取扱いできない事項、高額割引制度・配当金については、「各種保険/特約のお支払事由・ご留意点」をご確認ください。

出典

[1] (公財)生命保険文化センター「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」

[2] (公財)生命保険文化センター「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」

[3] 文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」「国公私立大学の授業料等の推移」「令和5年度私立大学入学者に係る初年度学生納付金等平均額(定員 1人当たり)の調査結果について」 (株)日本政策金融公庫「令和3年度教育費負担の実態調査結果」から計算 (児童手当(旧子ども手当)は考慮しな いものとする)

[4] 総務省統計局「家計調査年報(家計収支編)2023年(令和5年)職業別1世帯当たり1か月間の収入と支出(単身世帯)、(高齢者のいる世帯)世帯主の就業状態別1世帯当たり1か月間の収入と支出(二人以上の世帯)」(公財)日本生産性本部「レジャー白書2024」(速報版)各種目の参加率・年間平均費用・希望率から計算 (公財)生命保険文化センター「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」