【2025年度版】今後のiDeCo改正でどう変わる?いつから?改正ポイントや活用メリットを解説

読了目安:約6分

資産形成

2025.11.14

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後の資産形成を支援する制度です。2024年12月に大幅な改正が実施され、さらに年金制度改正に伴って、より使いやすい制度への改正が予定されています。

この記事では、iDeCoの最新の改正内容や基本的な仕組み、税制優遇についてもわかりやすく紹介します。

〈この記事でわかること〉

- ・iDeCoに加入できる年齢が働き方にかかわらず、一定の要件を満たせば70歳未満に引き上げられた

- ・拠出限度額が引き上げられたことで、将来の年金受給額を増やせる可能性がある

- ・自分で運用商品を決めるのが不安な方は年金保険もおすすめ

- ※本記事は2025年7月時点の制度内容に基づいて作成しています。制度内容は変更になる場合があります。

【2024年12月】iDeCoの改正内容

2024年12月1日に施行された制度改正では、拠出限度額の引き上げと手続きの簡素化が実現しました。これにより、企業年金に加入している方も、より多くの掛金を拠出できるようになっています。

拠出限度額の変更

2024年12月より、企業型確定拠出年金(企業型DC)や確定給付企業年金(DB)、共済など、ほか制度に加入している場合のiDeCoの掛金拠出限度額が月額で最大2万円に変更となりました(従前は月額1万2,000円)。

| 変更前(2024年11月まで) | 変更後(2024年12月から) | |

| ほか制度加入時の拠出限度額(月額) | 12,000円 | 20,000円 |

ただし、企業型確定拠出年金と確定給付企業年金など、ほか制度の掛金相当額を合算して月額5.5万円を超えることはできません。企業年金の掛金額によってはiDeCoの掛金を拠出できない場合もあるので、事前に加入している企業年金や掛金額などを確認しておきましょう。

勤務先への申請なしでiDeCoの加入が可能に

iDeCoの加入申込時や転職時には、勤務先から事業主証明書を書いてもらう必要がありました。しかし、2024年12月の改正から提出が不要となりました。

これまで勤務先に提出を依頼していた事業主証明書が不要になることで、手続きがより簡素化されました。ただし、掛金の事業主払込(給与天引き)を希望する場合は、別途「事業主払込に関する証明書」が必要です。

【2025年度以降】iDeCoの改正内容

2025年度の税制改正大綱では、iDeCoのさらなる拡充が盛り込まれています。加入可能年齢と拠出限度額の引き上げにより、より多くの方がiDeCoを活用できるようになります。なお、実際の変更は2027年1月からの方針であることを厚生労働省が明らかにしています。

加入できる年齢の引き上げ

これまでiDeCoの加入年齢は、会社員や公務員は65歳未満、自営業者などは60歳未満まででしたが、改正後は働き方にかかわらず、一定の要件を満たす方は70歳未満まで加入できるようになる予定です。

この改正により、長期間にわたって税制優遇を受けながら、老後資金の積み立てができます。また、高齢期の就労拡大にあわせた柔軟な資産形成が可能になるでしょう。

拠出限度額の引き上げ

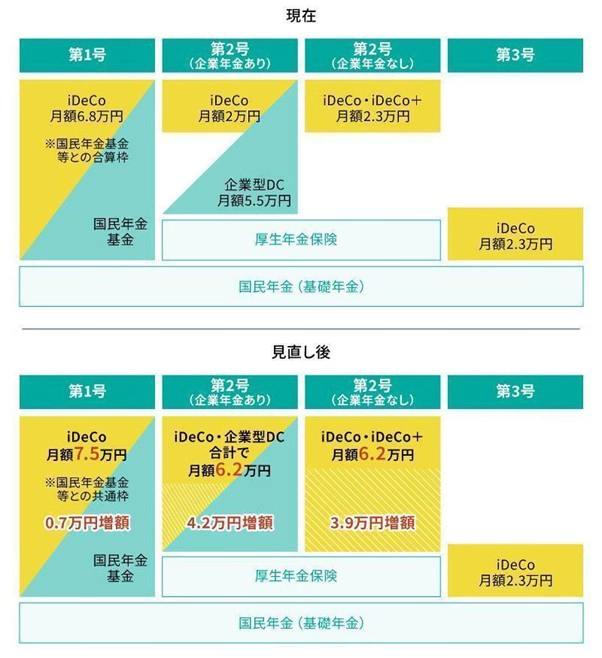

2025年度の税制改正では、拠出限度額のさらなる引き上げが予定されています。被保険者区分別の拠出限度額の変更は以下のとおりです。

- ・第1号被保険者の拠出限度額(iDeCoと国民年金基金で共通):月額6.8万円から月額7.5万円に引き上げ

- ・第2号被保険者の企業型確定拠出年金の拠出限度額:月額5.5万円から月額6.2万円に引き上げ

- ・第2号被保険者のiDeCoの拠出限度額:月額2.0万円または2.3万円から企業型DCとの合計で月額6.2万円に引き上げ

出典:厚生労働省「令和7年度税制改正に関する参考資料」

掛金上限額の引き上げにより、非課税で運用できる金額が増えます。その結果、老後資金の準備を効率的にすすめられるでしょう。特に会社員・公務員の方は大幅な増額となり、より多くの税制優遇を受けながら老後資産を形成できるようになります。

iDeCoの改正によるメリット・デメリット

iDeCoの改正は多くのメリットをもたらしますが、一部注意すべき点もあります。改正内容を理解して、効果的にiDeCoを活用しましょう。

加入年齢の引き上げによるメリット・デメリット

加入年齢の引き上げにより、より長期間にわたってiDeCoを活用できます。加入年齢上限が70歳未満に延長されることで、運用期間が最大5年間拡大し、複利効果による資産増加が期待できるでしょう。

特に、定年延長や継続雇用により、60歳以降も働く方が増えています。引き続き税制優遇を受けながら、老後資金を積み立てられる点は大きなメリットです。

一方で、長期間にわたる運用では、市場の変動リスクにさらされる期間も長くなります。元本変動型商品を選択して運用する場合は、資産配分の見直しやリスク管理が重要になります。また、iDeCoの一時金を受け取った後、5年以上経過してから退職金を受け取れば、それぞれに対して退職所得控除を適用できます。

しかし、今回の改正により、勤務先の退職金とiDeCoでそれぞれ退職所得控除を適用するための空白期間が、「5年間」から「10年間」に変更となる点には注意が必要です(退職金を先に受け取る場合)。この改正は、2026年1月1日以降に受け取る退職一時金から適用される予定です。

また、受取時に控除を超える部分に対しては課税されます。つまり、長く継続すると運用資産が増えやすい一方で、税負担が増える可能性がある点はデメリットといえるでしょう。

拠出限度額の引き上げのメリット・デメリット

拠出限度額の引き上げにより、多くの掛金を拠出できるようになります。より多くのお金を非課税で運用できることで、将来の受給額を増やせるメリットが期待できるでしょう。

また、拠出額を増やせば所得控除の金額も増えます。現役時の税金負担を軽減できる点も、メリットの一つです。ただし、iDeCoは途中解約や引き出しが60歳まで原則できません。無理に掛金を拠出すると、住宅購入や教育資金といったライフイベントに対応できない可能性がある点に注意しましょう。

加えて、受け取り時に退職所得控除や公的年金等控除を超える分は課税対象です。受け取り方法や勤務先から退職金を受け取るタイミング次第では、手取り額が減る可能性がある点にも注意しましょう。

iDeCoの仕組みや活用するポイント

iDeCoの改正内容を理解するためには、まず基本的な仕組みと税制優遇を知っておくことが重要です。ここでは、iDeCoの仕組みと3つの税制優遇について詳しく解説します。

iDeCoの仕組み

iDeCoは、長期的な資産形成を行うことを目的とした私的年金の一つです。公的年金制度の上乗せとして、個人で老後資金を準備できる制度として位置づけられています。

加入後は自身で掛金の額を決めて金融商品の積み立てと運用を行い、原則60歳以降に老齢給付金を受け取る仕組みです。加入者は毎月一定額の掛金を拠出し、その資金を投資信託や定期預金などの金融商品で運用して資産形成を行います。

3つの税制優遇が受けられる

iDeCoの魅力は、「拠出時」「運用時」「受け取り時」の3つのタイミングで税制優遇が受けられることです。これらの税制優遇により、効率的な資産形成が可能になります。

掛金が全額所得控除の対象になる

iDeCoの掛金には、所得控除の「小規模企業共済等掛金控除」が適用されます。これにより、所得税や住民税を軽減することが可能です。

具体的には、年収500万円の会社員が年間24万円(月2万円)の掛金を積み立てた場合、所得税と住民税で1年間に約4.8万円の税負担の軽減を得られます(適用される控除の種類によって個人差があります)。所得控除の効果は所得水準によって異なり、課税所得が多く所得税率が高い方ほど、税負担の軽減メリットを享受できる仕組みです。

運用益が非課税になる

投資信託の運用益や定期預金の利息などには通常20.315%の税金がかかりますが、iDeCoなら非課税で再投資されます。運用益を再投資すると投資の元本が増え、得られる利益も増える「複利」の効果が期待できます。

複利効果が長期間にわたって運用するほど大きくなるため、早く始めるほど資産形成効果を期待できるのです。

受け取る際にも控除の対象になる

iDeCoで積み立てた資産を60歳以降に受け取る際にも、税制優遇があります。年金で受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金で受け取る場合は「退職所得控除」が適用され、どちらも一定額までは非課税です。

控除を超える部分には税金が発生しますが、控除の仕組みにより税負担を軽減できます。受け取りのタイミングが近づいてきたら、資産状況や支出の予定などにあわせて、適した方法を選びましょう。

なお、iDeCoは「元本変動型商品」を選択した場合、元本割れのリスクがあります(100%元本確保型商品を選択した場合、元本割れはありません)。また、運用商品や運用先を自分でリスクを考慮しながら決める必要があります。

一方、iDeCo以外にも老後資金の準備として活用できる私的年金保険に、個人年金保険があります。iDeCoは自分自身で商品を選んで運用しますが、個人年金保険は保険会社が運用してくれるため、自分で運用商品を決めるのが不安な方は個人年金保険がおすすめです。

また、iDeCoは原則途中解約ができませんが、個人年金保険はいつでも解約することができます。受け取れる年金額が決まっている点も個人年金保険ならではの特長です。

さらに、個人年金保険では支払った保険料が生命保険料控除の対象となるため、iDeCoと併用すれば、より税制優遇を受けられます。

まとめ

iDeCoは施行済みの内容とこれから施行される内容を含めて、より多くの方が利用しやすい制度へと進化しています。拠出限度額の引き上げや加入年齢の延長により、老後資産形成の選択肢が大幅に拡大しました。拠出限度額の引き上げにより、非課税投資の枠が増えて運用効率が高まるメリットが期待できるでしょう。また、加入年齢の引き上げにより、60歳以降も継続して働く方が税制優遇を受けながら老後資金を準備できます。

一方で、拠出額の増加に伴うリスク管理の重要性や、受け取り時の税制ルール変更など、注意すべき点もあります。これらの改正内容を正しく理解し、自身のライフプランにあわせてiDeCoを効果的に活用することで、より豊かな老後を実現できるでしょう。

監修者プロフィール

ファイナンシャルプランナー(CFP®、ファイナンシャル・プランニング技能士)

續恵美子(つづき・えみこ)

生命保険会社にて15年勤務したあと、ファイナンシャルプランナーとしての独立を目指して退職。その後、縁があり南フランスに移住。夢と仕事とお金の良好な関係を保つことの厳しさを自ら体験。

渡仏後は2年間の自己投資期間を取り、地元の大学で経営学修士号を取得。地元企業で約7年半の会社員生活を送ったあと、フリーランスとして念願のファイナンシャルプランナーに。生きるうえで大切な夢とお金について伝えることをミッションとして、マネー記事の執筆や家計相談などで活動中。