日本人の平均寿命は何歳?

健康寿命と差があることで起きる問題や意識すべきこと

読了目安:約5分

病気/ケガ

2025.09.24

日本人の平均寿命は男性81.09年、女性87.14年と世界最高水準を誇り、女性の約2人に1人が90歳まで生きる時代を迎えています。

一方で、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間(健康寿命)は、男性72.57歳、女性75.45歳です。平均寿命と健康寿命には男性で約8~9年、女性で約11~12年の差があり、この期間には医療費や介護費が多く発生すると見込まれます。

平均寿命と健康寿命の差を考えると、計画的に医療費や介護費を用意する必要があります。また、そもそも医療費や介護費の負担を抑えるために、日頃から健康維持を心がけることも大切です。

長寿社会を豊かに生きるためにも、日ごろから健康維持を心がけ、少しでも長く自立した生活を送りましょう。

〈この記事でわかること〉

- ・男性の平均寿命は81.09年、女性の平均寿命は87.14年

- ・平均寿命と健康寿命には差があり、その期間に備える必要がある

- ・健康を意識すると医療費や介護費を削減できる可能性が高い

日本人の平均寿命はどのくらい?

厚生労働省の「令和5年簡易生命表」によると、男性の平均寿命は81.09年、女性の平均寿命は87.14年でした。[注1]平均寿命とは、ある年に⽣まれた⼈(同年齢の集団)が、平均して何歳まで⽣きると期待されるかを統計的に示した指標です。

また、男女それぞれ10万人の出生に対して65歳の生存数は男性が89,524人、女性が94,371人でした。これは、65歳まで生存する人の割合は、男性で89.5%、女性は94.4%であることを示します。なお、90歳まで生存する人の割合は男性で26.0%、女性で50.1%でした。[注2]統計上、女性の約2人に1人は90歳まで生きるため、十分な老後資金を用意するための自助努力を行う重要性が高まっています。

[注1]厚生労働省「令和5年簡易生命表の概況」P.2

[注2]厚生労働省「令和5年簡易生命表の概況」P.3

日本人の平均寿命はどのように推移してきた?

これまで、日本人の平均寿命は右肩上がりで延伸してきました。平均寿命がどのように推移してきたのか、なぜ延伸してきたのかを見ていきましょう。

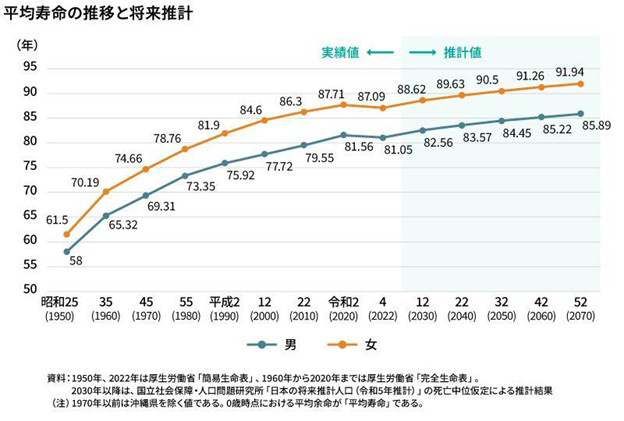

平均寿命の推移

内閣府の「令和6年版高齢社会白書(全体版)」によると、1950年の平均寿命は男性で58.0歳、女性で61.5歳でした。元号が昭和から平成に変わる頃(1990年)になると、男性は75.92歳、女性は81.90歳まで平均寿命が延びています。さらに、2070年には平均寿命が男性で85.89歳、女性で91.94歳となる見込みです。[注3]

健康寿命とは?

健康寿命とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」を指します。厚生労働省によると、2022年における健康寿命は男性で72.57歳、女性で75.45歳でした。

「平均寿命と健康寿命の差」を見ると、男性は8~9年程度、女性は11~12年です。この「平均寿命と健康寿命の差」の期間は、心身の健康に問題を抱え、医療費や介護費が発生しやすいと考えられます。

具体的に必要となる金額は、体調や要介護度、親族から受けられる介助の度合いなどに応じて異なります。

なお、公益財団法人生命保険文化センターの「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」によると、介護に要した費用(公的介護保険サービスの自己負担費用を含む)のうち、一時費用の合計額は平均で47万円でした。継続的に発生する介護費用(公的介護保険サービスの自己負担費用を含む)の平均額は、1ヵ月あたり9.0万円、介護期間の平均は55.0ヵ月です。単純計算すると、必要な介護費用の目安は542万円となります。[注4]

介護施設に入居する場合は、さらに費用がかさむ可能性があります。平均寿命が延びることは喜ばしいことである一方で、ますます長くなる老後期間に向け、お金の準備をすすめることは欠かせません。

[注4]公益財団法人生命保険文化センター「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」(P.176,179-180)

日本人の寿命が延びた理由

日本人の平均寿命が延びた理由として、主に以下3つの理由が挙げられます。

- ・医療技術の進歩

- ・衛生環境・生活環境の改善

- ・社会保障制度の整備

戦後に抗生物質・ワクチンが普及して感染症による死亡が激減し、その後も心疾患やがんに対する手術・薬剤が向上しました。今日では内視鏡やロボット支援手術など体への負担が小さい治療法が一般化し、病気の早期発見が可能となっている点も、平均寿命が延びている一因です。

また、衛生環境に対する意識が高まっていることも病気や感染症を防ぐうえで役立っています。

さらに、1961年には「国民皆保険」が完成し、国民全員が何らかの公的医療保険に加入することになりました。これにより、医療費に関する経済的な不安を軽減し、早く・確実に医療を受けられるようになっています。

2000年には介護保険制度が導入され、自己負担を1~3割に抑えながら、自宅や施設で必要な介護サービスを受けられるようになりました。寝たきりや孤立状態を防ぎ、生活の質を維持できる高齢者が増えたことも、平均寿命が伸びた要因の一つでしょう。

世界と比べた日本人の平均寿命

| 国名 | 男性(歳) | 女性(歳) |

|---|---|---|

| 日本 | 81.7 | 87.2 |

| 韓国 | 80.7 | 86.7 |

| スイス | 81.5 | 85.1 |

| シンガポール | 81.6 | 86.3 |

| アメリカ合衆国 | 73.7 | 79.1 |

WHOの調査によると、世界185ヵ国のなかで、平均寿命がもっとも長い国は日本でした。日本は医療・福祉環境が世界のなかでも充実しており、食事や公衆衛生の面でも質が高いことがわかります。

長く健康に生きるために意識できること

医療費や介護費の支出を抑える方法の一つとして、「平均寿命と健康寿命の差」を縮めることが挙げられます。健康寿命を延ばすことには、老後資産が枯渇するリスクを軽減する効果が期待できます。

具体的には、できるだけ早くから以下のような取り組みを実践するといいでしょう。

- ・主食・主菜・副菜を揃えたバランスのいい食事を摂る

- ・適度な運動を行う

- ・禁煙・飲酒の習慣を見直す

- ・予防医療に努めて病気を早期に発見する

加工食品・塩分・糖分を控えてバランスのいい食事を摂れば、病気の予防、健康の維持に役立ちます。さまざまな栄養素をバランスよく摂取できるメニュー作りを意識しましょう。

また食事だけでなく、適度な運動も健康維持に効果的です。栄養素をバランスよく摂取したうえで定期的に適度な運動をすることで、筋肉量を維持でき、自立した生活を持続できます。また、十分な身体活動は心血管・糖尿病・転倒リスクを下げる効果も期待できます。

喫煙と飲酒の習慣がある方は、量を減らせないか検討しましょう。がんや肝疾患などのリスクを軽減するためにも、禁煙や節酒を意識してみてください。

病気を早期に発見し、処置すれば治療期間の長期化を防ぎつつ、生活の質(QOL)を維持できます。最低でも年1回の健康診断や人間ドック、がん検診などを受けて、予防医療に努めましょう。

まとめ

平均寿命を知ることで、「何歳まで生きる可能性があるのか」を把握でき、自身の生活や老後設計を見直すきっかけになります。平均寿命と健康寿命には8~12年の差があり、この期間は医療費や介護費が発生しやすいと考えられます。健康で自立した生活を少しでも長く送るためにも、まずは生活習慣を見直してみましょう。また、自助努力とあわせて、医療保険や介護保険などで備えておくと安心できます。

健康寿命を延ばして充実した老後を送るためには、バランスのとれた食事や適度な運動を意識することが大切です。可能な範囲で禁煙・節酒に取り組み、定期的に健康診断や人間ドックなどを受けて、病気の早期発見に努めましょう。

これらの取り組みにより「平均寿命と健康寿命の差」を縮めることで、医療費・介護費を抑制し、老後資産の枯渇リスクを軽減できます。

監修者プロフィール

ファイナンシャルプランナー(CFP®、ファイナンシャル・プランニング技能士)

續恵美子(つづき・えみこ)

生命保険会社にて15年勤務したあと、ファイナンシャルプランナーとしての独立を目指して退職。その後、縁があり南フランスに移住。夢と仕事とお金の良好な関係を保つことの厳しさを自ら体験。

渡仏後は2年間の自己投資期間を取り、地元の大学で経営学修士号を取得。地元企業で約7年半の会社員生活を送ったあと、フリーランスとして念願のファイナンシャルプランナーに。生きるうえで大切な夢とお金について伝えることをミッションとして、マネー記事の執筆や家計相談などで活動中。