第188回 目標は60%、まだまだ遠いがん検診受診率

新社会人のための経済学コラム2025年9月11日

がん罹患の現状

(公財)がん研究振興財団の「がんの統計2025(※1)」によると、生涯でがんに罹患するリスクは、2020年罹患データに基づく推計で男性が62.1%、女性が48.9%となっています。男女ともおよそ2人に1人が一生のうちにがんと診断される計算です。

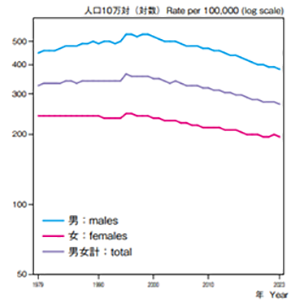

1981年以降、がんが死因の第1位を占め、2023年にはおよそ38万人が、がんで亡くなっています。これは死亡全体の24.3%にあたります。高齢化に伴い、がんによる死亡数は増加しているものの、高齢化の影響を取り除いたがん年齢調整死亡率(※2)は低下しています(図表1)。

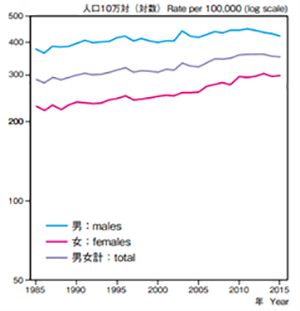

一方、がん年齢調整罹患率は2010年頃から横ばいで推移しています(図表2)。これは、罹患率は低下していないものの早期発見や治療技術の向上などにともなって罹患者の生存率が上昇しているからで、現在、がん全体の5年相対生存率(※3)は64.1%となっています。

図表1 がん年齢調整死亡率年次推移(1979年~2023年)全がん・全年齢

(注)基準人口は2015年モデル人口を使用

図表2 がん年齢調整罹患率年次推移(1985年~2015年)全がん・全年齢

(注)基準人口は1985年モデル人口を使用

(出典)(公財)がん研究振興財団「がんの統計2025」

https://www.fpcr.or.jp/pdf/pamphlet/cancer_statistics_2025.pdf

日本におけるがん対策

がん罹患率や罹患者の生存率の改善に向けて、がん基本対策法に基づき、「第4期がん対策推進基本計画」が策定されました。第4期は、2023年度から2028年度までの6年を目安として、「がん予防」「がん医療」「がんとの共生」の3つの分野に分けて進められています。「がん予防」の分野では、避けられるがんを防ぐことと、がんの早期発見・早期治療につながるがん検診の受診率を向上させることが、「がん医療」の分野では、適切な医療を受けられる体制を充実させることが、「がんとの共生」の分野では、がんになっても安心して生活できる地域共生社会を実現することが、それぞれ目標とされています。(※4)

その中から、今回は、私たちができることとして、「がん予防」の中で「がん検診の受診」について取り上げたいと思います。

がん検診受診の動向

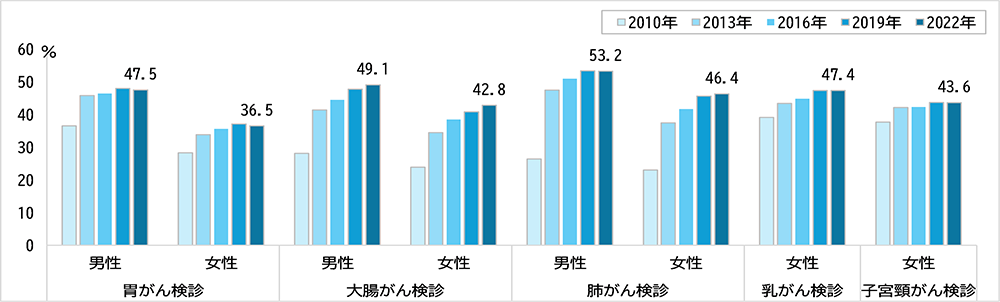

第4期がん対策推進基本計画では、がん検診の受診率を60%以上、精密検査の受診率を90%以上とすることが目標として掲げられています。厚生労働省の「国民生活基礎調査」において、胃がん(40~69歳/過去1年)、大腸がん(40~69歳/過去1年)、肺がん(40~69歳/過去1年)、乳がん(40~69歳/過去2年)、子宮頸がん(20~69歳/過去2年)の計5つのがん検診の受診率で評価しています。

厚生労働省の「国民生活基礎調査」によると、受診率は上昇傾向にありますが、2022年調査までに50%を超えているのは男性の肺がん検診だけにとどまっており、いずれも目標の60%には大きく届いていないことがわかります。諸外国と比較可能な乳がん検診や子宮頸がん検診においては、半数以上が受けている国が多く、日本のがん検診受診率は、諸外国と比べても低いことが知られています。(※5、6)

図表3 がん検診受診率の推移

(出典)国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」(https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/screening/excel/Pref_Cancer_Screening_Rate(2007_2022).xlsx)データソースは厚生労働省「国民生活基礎調査」

がん検診受診・非受診の理由

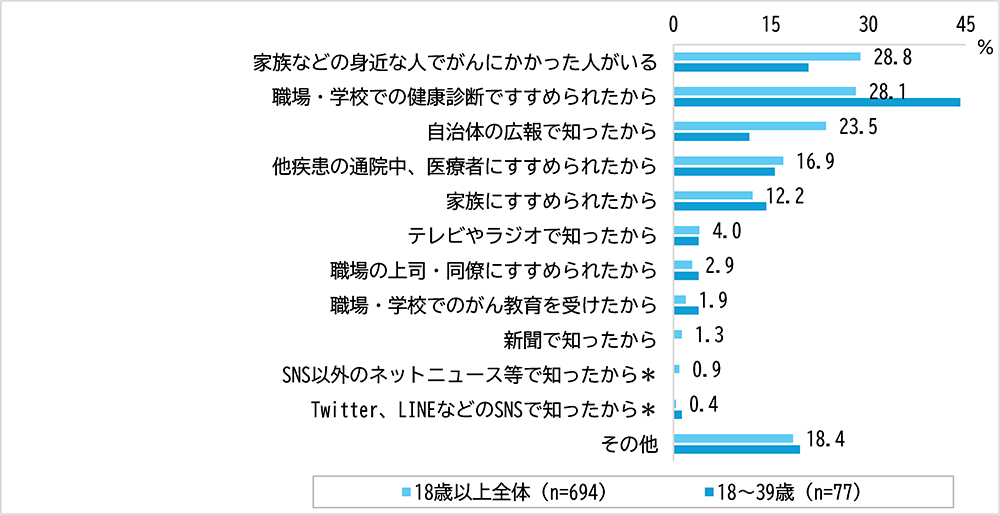

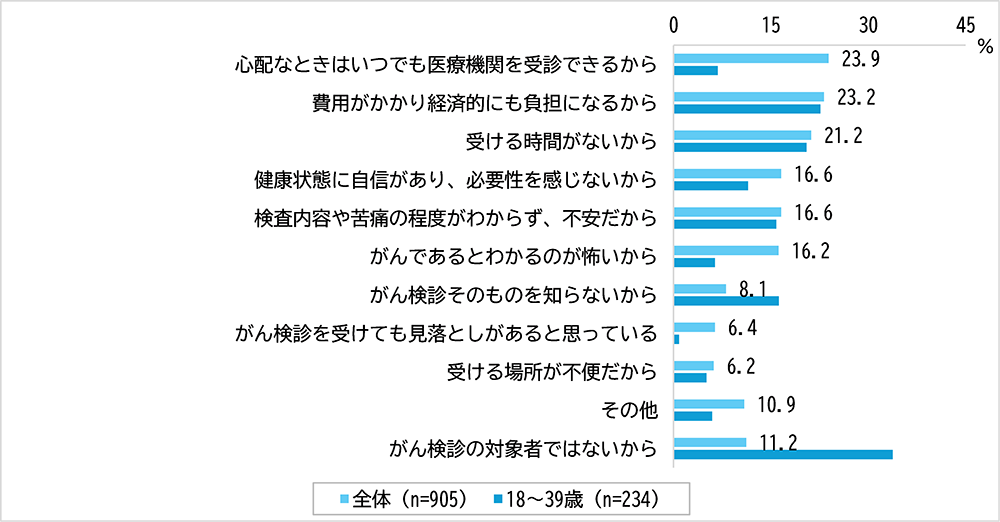

内閣府 世論調査「がん対策に関する世論調査(令和5年7月調査)」が18歳以上を対象に行った調査によると、がん検診を過去2年以内に受診している人の受診理由は、「家族などの身近な人でがんにかかった人がいる」が28.8%で最も高く、次いで「職場・学校での健康診断ですすめられたから(28.1%)」「自治体の広報で知ったから(23.5%)」が続きます(図表4)。39歳以下についてみると、全体と比べて、特に「職場・学校での健康診断ですすめられたから」が高くなっていました。また、がん検診を過去2年以内に受診していない人の非受診理由は、「心配なときはいつでも医療機関を受診できるから」が23.9%で最も高く、次いで「費用がかかり経済的にも負担になるから(23.2%)」「受ける時間がないから(21.2%)」が続きます(図表5)。39歳以下についてみると、全体と比べて、特に「がん検診そのものを知らないから」や「がん検診の対象者ではないから」が高くなっていました。また、費用や時間が課題となっているのは、他の年代と同様です。

以上のように、39歳以下では、がん検診を受ける理由・受けない理由のいずれにおいても、全体と異なる点が見られました。18~39歳の若年齢では全体と比べて、「家族などの身近な人でがんにかかった人がいる」や「自治体の広報で知ったから」が低く、職場や学校での健康診断での勧めが高くなっていました。

図表4 がん検診を受けている理由

-

(注)18~39歳は、公表されている年齢群別結果から筆者が計算した

-

(出典)内閣府世論調査「がん対策に関する世論調査(令和5年7月調査)」(https://survey.gov-online.go.jp/r05/r05-gantaisaku/

)

図表5 がん検診を受診していない理由

-

(注)18~39歳は、公表されている年齢群別結果から筆者が計算した

-

(出典)内閣府世論調査「がん対策に関する世論調査(令和5年7月調査)」(https://survey.gov-online.go.jp/r05/r05-gantaisaku/

)

がん検診について、知っておこう

現在、がん検診は、自治体などが行っている地域がん検診、職場ごとに行っている職域検診のほか、人間ドックなどで受けることができます。自治体は、住民に対して、上記の5つのがん検診について、推奨年齢や推奨受診間隔にあわせて案内をしています。費用がかかり経済的に負担となることを理由に、がん検診を受けない人も多いことから、ほとんどの自治体で比較的安価に検診を受けることができるようになっています。

一方、企業などでは、従業員に対して、定期健康診断とあわせてがん検診の案内をすることが多いようです。職場における案内や推奨は前述のとおり、若年齢者にとって、大きな受診理由となりますが、職域におけるがん検診は、企業の福利厚生の一環として実施していることが多く、受診するかどうかは従業員自身に任せられていることもあります。また、検査項目や対象年齢、従業員に対する案内方法は企業によって異なっています。

冒頭で紹介したとおり、がんを早期に発見し、早期に治療を始めることで、罹患後の生存率が変わることが知られています。ご自身の地域や職場で実施されているがん検診の内容や受診方法を確認しておくと、対象年齢になった際に選択肢の1つとして活用できるのではないでしょうか。

<参考・引用資料>

-

(※1)公益財団法人がん研究振興財団「がんの統計2025(https://www.fpcr.or.jp/pdf/pamphlet/cancer_statistics_2025.pdf

)」

-

(※2)年齢調整とは、年齢構成が異なる集団間で、年齢構成の違いを考慮して比較できるように、死亡率や罹患率を調整すること。

-

(※3)5年相対生存率とは、診断されてから5年後の生存率を、対象者と同じ特性(年齢、性別、地域など)を持った一般集団の生存率で割ったもの。

-

(※4)厚生労働省「第4期がん対策推進基本計画(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001522768.pdf

)」

-

(※5)OECD Statistics (Healthcare utilization screening)(https://data-explorer.oecd.org/

)

-

(※6)厚生労働省 第78回がん対策推進協議会(2022年3月16日)資料1(https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000912765.pdf

)

(ニッセイ基礎研究所 村松 容子)

筆者紹介

村松 容子(むらまつ ようこ)

株式会社ニッセイ基礎研究所、保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任

研究・専門分野:健康・医療、生保市場調査

日本生命はがん検診受診率の向上、健康寿命の延伸に貢献すべく、”がん啓発活動”に取り組んでいます。