第186回 2025年に電力危機は起こるか

新社会人のための経済学コラム2025年8月20日

繰り返される電力需給のひっ迫

日本では夏季や冬季になると電力不足が心配されます。ここ数年を振り返ってみても、2021年度冬季に「電力需給ひっ迫警報」が、2022年度夏季に「電力需給ひっ迫注意報(※1)」が、初めて発令されています。この際は幸いにも、大規模停電に陥るなどの最悪の事態は免れましたが、空港での旅客線ターミナル内の一部消灯、商業施設での閉店時間の繰上げ、家庭内での空調温度抑制など、各所で節電の取り組みが取られることになりました。

また、警報や注意報が発令されなかった2023年度以降についても、電力需給のひっ迫の懸念される事態が生じています。例えば、日本で最も電力需給がひっ迫しやすい東京電力管内では、2023年度夏季の電力供給の余力(予備率)が、安定供給に必要とされる3%台まで低下しました。2024年度も予備率が3%を下回る状況が一時的に発生し、東京電力が需給改善のために、中部電力から電力融通を受けました。ここ最近、日本の電力供給には、緊張感が生まれています。

今年の夏は「余力あり」の見通しだが…

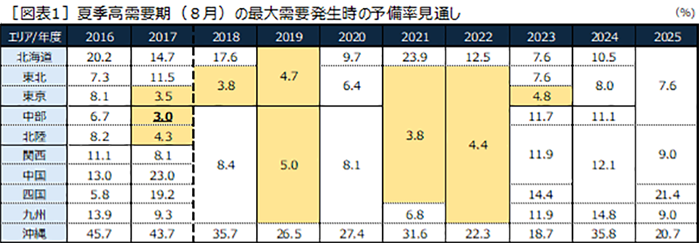

今夏については、老朽火力発電所の稼働継続などの供給力確保策が強化されたことにより、電力の安定供給は確保される見通しです。経済産業省によると今夏の電力需給見通しは、全エリアとも10年に一度の厳しい暑さを想定した電力需要に対して、安定供給に最低限必要な予備率3%を確保できる見通しであり、家庭や企業への節電要請が見送られています[図表1]。ただ、日本は異常気象や燃料調達先の国際情勢の変化など、電力需給バランスを崩すような変化に脆弱であり、警戒が必要であることは変わらないとの指摘もあります。

実際、梅雨入り後の6月17日には、東京電力管内の予備率が3%台にまで下がるという事態が起きました。この電力不足は、夏の最需要期に向けた電力設備の保守・点検が進められる中、予想以上の気温上昇によって空調利用が増えたことなどが要因です。この事例は、いくつかの想定外が重なることで、すぐにひっ迫するという電力需給の脆弱性を浮き彫りにしています。

日本では、これまでも自然災害や燃料価格の高騰、発電所トラブルなど、いくつかの原因が重なることで、電力需給のひっ迫が起きてきました。最近では、中東地域での紛争拡大により、日本が中東に大きく依存する原油の供給が不安定になり、原油価格への影響が懸念されています。想定外の事態は、実はより身近なものであり、「めったに起こらないはずのリスク(テールリスク)」とは言い切れないのかもしれません。

- (注)2018年度より電力融通を折り込んだ手法に変更。広域予備率が3%未満で「電力需給ひっ迫警報」を発令、5%未満で「注意報」を発令する水準。

- (資料)電力広域的運営推進機関「電力需給検証報告書」

供給改革は喫緊の課題

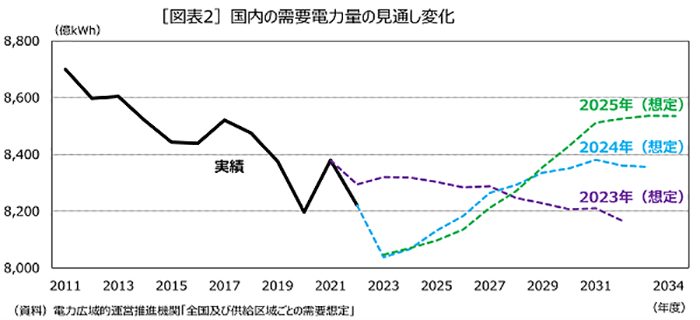

電力供給の安定は、国民生活に欠かせないのはもちろん、企業の生産活動を支える上でも大前提となります。近年は、特に電力を大量に使う半導体工場やデータセンターの新設が、各地で注目を集めています。これらの投資は、地域に産業や雇用を生み出し、地域の活性化に重要な役割を果たしています。社会のデジタル化が進む中で、これまで減少傾向にあった電力需要が増加に転じ、今後は更に伸びていくと見られます。実際、電力広域的運営推進機関による国内の需要電力量の見通しは、2023年の想定では人口減少や省エネルギーの進展などの影響が大きく、国内で必要とされる電力量は減少していくものでしたが、2024年以降の想定ではデータセンターや半導体工場の増加などにより、増加していくとの見方に変わっています[図表2]。仮に、電力の価格や供給が安定しなければ、企業は新たな投資に踏み切れず、地域経済にも悪い影響を及ぼしかねません。

日本は、エネルギー面でさまざまな問題を抱えています。こうした課題に対応するため、政府は約3年ぶりにエネルギー基本計画を見直し、日本のエネルギー政策に関する中長期的な基本方針を立て直そうとしています。その主なポイントは、再生可能エネルギーを主力電源として最大限活用することに加えて、安全性の確保を大前提に原子力発電所の利用を進め、火力発電所の脱炭素化を大規模に進めるとの方針を掲げたことにあります。これらのエネルギー転換が順調に進めば、日本の電力問題も緩和していくことが期待されます。

ただ、この計画の実現は、ペロブスカイト太陽電池(※2)や次世代型原子炉、二酸化炭素を回収・利用・貯留するCCUS(※3)など、まだ実用化に至っていない技術の導入が前提であり、先行きは不透明です。日本の電力問題が根本的に解決するには、なお時間がかかるとみられています。今年の夏は、近年の中でも、電力需給ひっ迫の恐れが低いと見られますが、引き続き、節電への意識は求められることになりそうです。

<参考>

-

(※1)電力需給ひっ迫警報および注意報は、電力需給のバランスが乱れることが予想される場合、政府が大規模停電を避けるために警告を発して、需要家や事業者に対策を促す仕組みである。電力需給ひっ迫警報(注意報)は、翌日の電力供給の広域予備率が3%(5%)以下になると予測された場合に発令される。

-

(※2)光を電気にかえる、新しいタイプの軽くて薄い、曲げられる太陽電池

-

(※3)二酸化炭素(CO₂)を回収(Capture)し、有効利用(Utilization)または貯留(Storage)する技術

(ニッセイ基礎研究所 鈴木 智也)

筆者紹介