第185回 子育てサポート企業の証である「くるみん認定」企業は4,943社!

新社会人のための経済学コラム2025年7月10日

はじめに

皆さんは、「くるみん認定」(※1)をご存じでしょうか。これは、2003年に施行された次世代育成支援対策推進法(※2)に基づき、一般事業主行動計画(※3)を策定した企業のうち、一定の基準を満たした企業が「子育てサポート企業」として厚生労働大臣から認定を受ける制度です。認定マークのPRによる人材獲得や助成金の活用などさまざまなメリットを享受できます。2025年4月1日には、仕事と生活の調和の更なる推進に向けて認定基準が大幅に改正されたため、最新の内容を踏まえて解説いたします。

「くるみん認定」とは?

日本では、急激な少子化の進展を背景に、次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ成長できる環境整備を図るため、国・地方公共団体・事業主・国民の責務を明らかにした次世代育成支援対策推進法が2003年に成立しました。この法律は、2025年3月までの時限立法であったことや、想定を上回る少子化の加速を背景に、男性の育児休業取得等をはじめとした現在の両立支援制度の実効性をより高めるため、2025年4月1日に改正法が施行されました。これに伴い、子育てサポート企業の証であるくるみん認定の基準も大幅に引き上げられています。

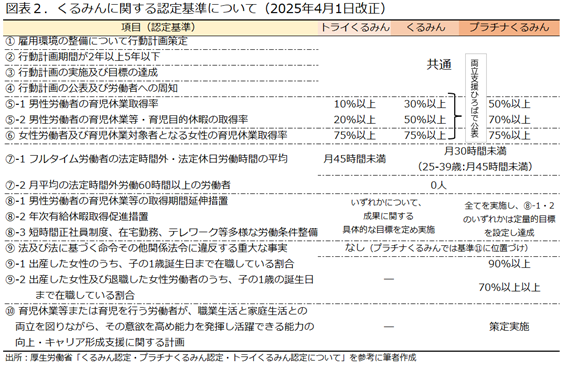

現在のくるみん認定制度には、「トライくるみん」「くるみん」「プラチナくるみん」と3種類あり(図表1)、主に「女性労働者や有期雇用労働者の育児休業取得率」や「労働時間数」に関する基準値が設定されています。(図表2)2025年2月末現在の認定企業数は(※4)、トライくるみん認定は3社、くるみん認定は4,943社、プラチナくるみん認定は724社と、厚生労働省が設定した2025年目標値を上回る結果となっています。

2025年4月1日改正の目的

2025年4月1日からは、新たな認定基準が施行されました。全ての基準に共通する主な改正内容として、「女性の有期雇用労働者の育児休業取得率」を75%以上に設定することや、成果に関する具体的な目標を定めて実施する措置の選択肢に「男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸」が新たに設けられ、他にもフルタイム労働者の月平均時間外労働の短縮など、男性育児休業取得率の向上に向けて新たな基準値が設定されました。これは、時期を同じくして施行された育児介護休業法(改正)に連動し、育児と仕事の両立を推進することを目的としています。

日本では、共働き世帯の占める割合が増加しているにも関わらず、子育て世帯における家事・育児時間は女性に偏り(※5)、男性の長時間労働が課題にあげられています。(※6)男性の育児参加の時間を確保するためには、子育て世帯のみならず、社会全体の長時間労働の是正が必要となります。また、男性の育児休業取得率は3割程度(※7)と上昇していますが、「5日未満」や「2週間未満」など取得期間が短いことも明らかになっています。今回のくるみん認定の基準引き上げは、これらの現状を改善し、育児と仕事の両立をしやすい環境を提供する企業を増やすことが目的なのです。

くるみん認定を受けるメリット

くるみん認定を受けた企業は、①くるみんマークの活用、②人材の獲得や定着、③公共調達で有利になるなどのメリットを受けることができます。

くるみんマークは、商品や役務(※8)、公告(※9)や通信書類などに表示することができるため、自社が「子育てサポート企業」であることをアピールすることができます。求人広告や、インターネット上での情報発信の際に活用することで、働き方改革やワークライフバランスを重視する人材への訴求力が高まるとともに、育児と仕事の両立に取り組む自社社員へのキャリア形成の後押しにもつながり、離職防止や人材の定着に向けた効果も期待できます。さらに、くるみん認定を受けた中小企業は、助成金の支給や、公共調達における加点評価、税額控除率の上乗せ優遇措置、働き方改革推進支援資金の基準利率引き下げなどのメリットを享受することができます。

くるみん認定制度は、2022年時点において女子学生の7割に認知されている結果(※10)が報告されており、企業側も「学生に対するイメージアップ」や「優秀な女性従業員の確保・採用」につながる効果(※11)を実感しています。この制度に認定されることは、就職活動をする学生と企業双方にとって重要な指標のひとつになると言えるでしょう。

<参考・引用資料>

-

(※1)「くるみん」という名称には、赤ちゃんが大事に包まれる「おくるみ」と「職場・会社ぐるみ」で仕事と育児の両立支援に取組もうという意味が込められています。

-

(※2)次世代育成支援推進法とは、子どもたちが健やかに育つ環境を整備するために、国・地方公共団体・企業・国民のそれぞれの責務を明らかにしている法律です。

-

(※3)一般事業主行動計画とは、次世代育成支援推進法に基づき、常時雇用する労働者が101人以上の企業が、従業員の仕事と子育ての両立や女性の活躍促進を目的に作成する行動計画です。

-

(※4)厚生労働省「くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定企業名都道府県別一覧」より確認(認定を受けた企業のうち、公表に同意した企業数であることに留意)

-

(※5)

-

(※6)

-

(※7)

-

(※8)役務とは、商品などの物質的なものではなく、コンサルティングなどの他者に対する労働やサービスを提供することを指します。

-

(※9)公告とは、法律に基づいて実施される公的な告知を指し、企業が不特定多数の一般に向けて行う宣伝活動とは異なります。

-

(※10)キャリタス就活2022「女子学生の就職活動に関するアンケート調査」

-

※調査結果からは、女性学生の7割に認知されているものの、実際の企業選定に認定有無を意識した者は3割程度に留まる結果が示されており、認定制度を契機に、より詳細な情報を求める実態がある。

-

-

(※11)

(ニッセイ基礎研究所 乾 愛)

筆者紹介

乾 愛(いぬい めぐみ)

株式会社ニッセイ基礎研究所、生活研究部 研究員・ジェロントロジー推進室・ヘルスケアリサーチセンター 兼任

研究・専門分野:母子保健・不妊治療・月経随伴症状・プレコンセプションケア等