第183回 2024年のエンゲル係数は28.3%と、43年ぶりの高水準

新社会人のための経済学コラム2025年5月8日

エンゲル係数とは

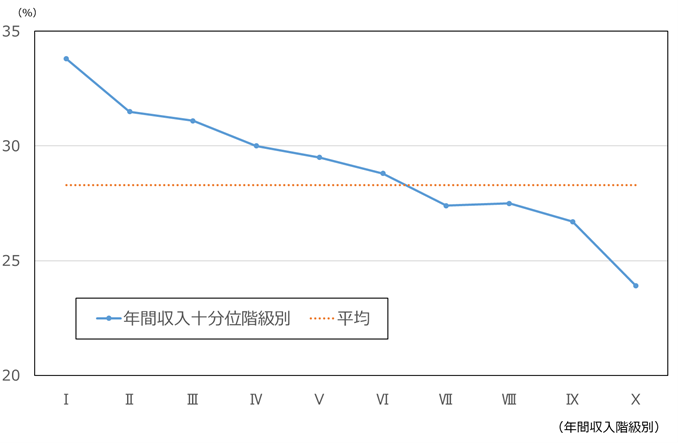

エンゲル係数とは、家計の消費支出に占める食料費の割合を示す指標で、「食料費 ÷ 消費支出 × 100」で求めることができます。エンゲル係数は、19世紀のドイツの統計学者エルンスト・エンゲルによって提唱されました。彼の研究によると、家計の所得水準が高いほどエンゲル係数が低くなることが分かりました。これを「エンゲルの法則」と呼んでいます。実際に、総務省の家計調査(2024年)の二人以上の世帯について年収階級別(十分位/※1)にエンゲル係数を見てみると、所得が最も低い第Ⅰ階級(平均年間収入217万円)では33.8%、所得が最も高い第Ⅹ階級(平均年間収入1,496万円)では23.9%と、所得水準が高いほどエンゲル係数は低いという傾向が見て取れます。

食事は所得水準に関係なく、生きていくために必要不可欠です。そのため、所得水準の低い層では食費が生活費の大きな割合を占めてしまい、他の消費をする余裕がなくなってしまいます。一方で、高所得の場合には、増えた所得は食費よりも、教養・娯楽への支出や耐久消費財への支出などに向かう方が大きいため、エンゲル係数は低い傾向があります。

図表1 年収階級別のエンゲル係数

- (注)二人以上の世帯。

- (資料)総務省「家計調査」(2024年)より著者作成

日本のエンゲル係数の動向

総務省の家計調査によると、1970年にはエンゲル係数が34.1%でしたが、2005年には22.9%にまで大きく低下しました。1960年代の日本は高度経済成長を遂げ、国民の所得水準が大幅に向上しました。余裕の生まれた家計は、住宅や教育、娯楽など食費以外の支出を拡大させたことで、エンゲル係数は長年にわたって低下傾向が続いてきました。ところが、1990年台半ばから低下のペースは緩やかとなり、2005年の22.9%を底に上昇傾向に転じ、2024年には28.3%と1981年以来43年ぶりの高水準となりました。

図表2 エンゲル係数の推移

- (注)二人以上の世帯。1999年以前は農林漁家世帯除く。

- (資料)総務省「家計調査」より筆者作成

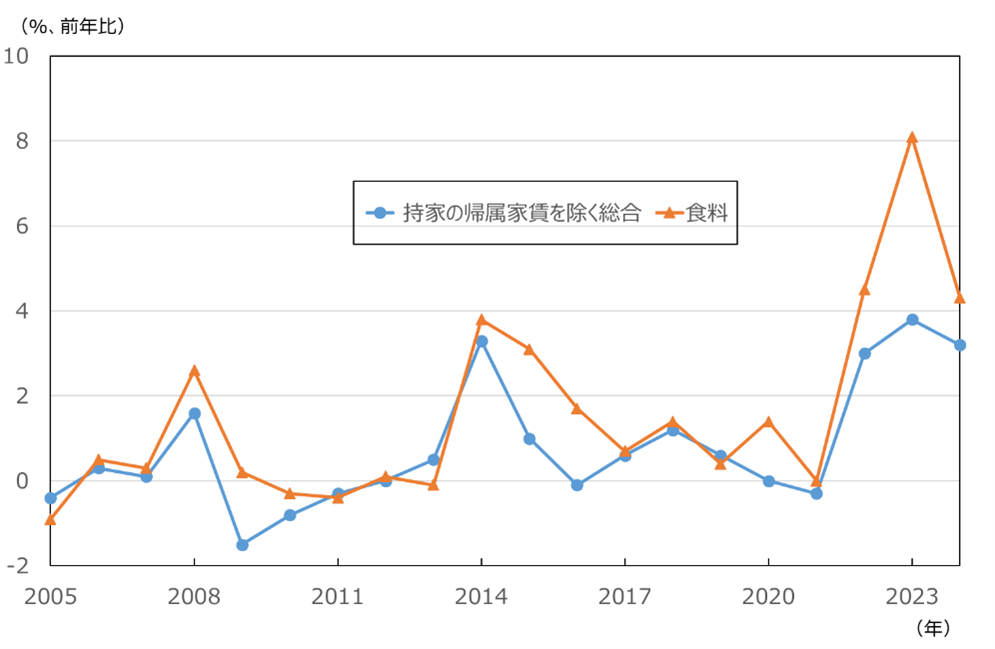

近年のエンゲル係数の上昇要因

近年のエンゲル係数の上昇要因は三点挙げられます。第一に、高齢化による世帯構成の変化です。世帯主の年齢階級別にエンゲル係数をみると、34歳以下が26.5%、65歳以上が30.4%と、高齢者世帯のエンゲル係数は相対的に高くなっていることが分かります。エンゲル係数の長期的な変化を考えるうえでは、この間に社会や生活スタイルが大きく変化してきた影響を考慮する必要があります。日本では高齢化が進み、引退して年金生活をする高齢者世帯の割合が高まりました。第二に、所得の伸び悩みです。厚生労働省の毎月勤労統計調査によると、2024年通年の実質賃金(※2)は前年比▲0.3%と、3年連続でマイナスとなりました。物価が上昇しても食費を削ることは難しいため、家計は食料への実質的な支出水準を維持しようとします。所得が十分に増えていれば食費が増えたとしても他の消費を増やすことができますが、現実には賃金の上昇が物価の上昇に追いついていないため、家計の余裕もなくなっているといえます。第三に、食料の物価上昇率の上昇です。食料の物価上昇率は2014年以降多くの年で、消費支出全体(持家の帰属家賃を除く総合)の物価上昇率を上回りました。特に、2022年以降は円安に伴う輸入物価の上昇を背景として、食料の物価上昇率は大きく上昇しました。

図表3 物価上昇率の推移

(資料)総務省「消費者物価指数」より筆者作成

このように、エンゲル係数はさまざまな要因で変動しますが、最近の上昇は食料価格の上昇によるものだと考えられます。2024年平均の消費者物価(全国)の内訳をみると、米類(前年比27.7%)、キャベツ(同26.2%)、果実ジュース(同29.3%)、チョコレート(同12.2%)などが前年比で二桁の高い伸びとなりました。主食であるコメの価格高騰は家計の負担となっています。最近のエンゲル係数の上昇は、食費が家計を圧迫することにより生活が厳しくなっていることを表しているといえます。

<参考文献>

-

(※1)世帯の年間収入などを収入の低い方から順番に並べ、それを調整集計世帯数の上で十等分して十のグループを作った場合の各グループのことで、収入の低い方から順次第I、第II、第III、第IV、第V、・・・、第Ⅹ十分位階級という。

-

(※2)実質賃金は、現金給与総額指数を消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で除して算出している。

(ニッセイ基礎研究所 佐藤 雅之)

筆者紹介