第178回 拡大する「デジタル赤字」

新社会人のための経済学コラム2024年12月12日

「デジタル赤字」とは

日本の「デジタル赤字」への注目度が高まっています。

近年、国境を越えた取引のうちサービス(サービス貿易)の重要性が増しています。例えば、海外旅行はサービス貿易の一種です。いわゆる「インバウンド」は、海外から来日した観光客に対して飲食や宿泊といったサービスを提供することです。日本が海外からお金を受取る形となり、サービスの輸出に該当します。したがって、インバウンドの増加はサービス貿易の黒字に貢献することになります。

本稿のテーマであるデジタル赤字も、国境を越えたサービス取引の一種であり、デジタルに関連して発生した赤字のことを指します。具体的にはコンピュータサービス(ゲームのサブスクリプション、クラウドサービス、ウェブ会議システム利用料等)、著作権等利用料(動画などのコンテンツ配信関連等)、専門・経営コンサルティングサービス(インターネット広告スペース利用料等)が挙げられます(※)。日本では、これらのサービスについては、海外からの購入(輸入)が多く、赤字が拡大している分野です。例えば、普段の仕事で使うパソコンの基本ソフト(OS)や文章作成、表計算、電子メールなどのソフトウェアやアプリは海外製品が普及しており、これらのサービスを利用することで、海外への支払が発生します。企業のIT化などで利用されるクラウドサービスも海外企業が提供するサービスの存在感が大きくなっています。GAFA(グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル)やマイクロソフトは、国境を越えてサービスを提供する海外企業の代表例と言えます。日本の個人や企業は、これらの海外企業が提供するサービスを購入し、利用料などを支払っています。

コロナ禍をきっかけに、ヒトの動きが制限されるなかで普及した、物理的な接触を限定できるデジタル関連のサービスもあります。ウェブ会議システムはその代表例と言えるでしょう。

「デジタル赤字」の規模感

日本のデジタル赤字はどの程度の規模なのでしょうか。

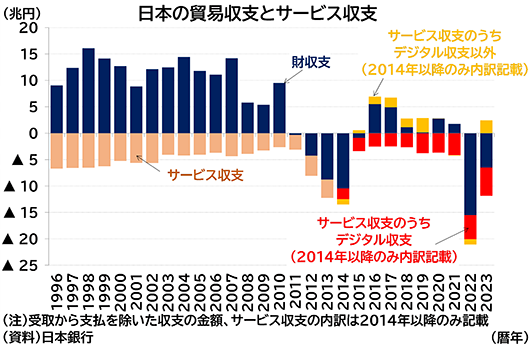

デジタル貿易を含むサービス貿易の取引規模は日本銀行が集計する「国際収支統計」で確認することができます(図表、ただし前述のデジタル貿易が把握できるのは2014年以降で、それまではデジタル貿易を含むサービス貿易全体のみ記載しています)。

日本の2023年のデジタル貿易は受取額が3.6兆円、支払額が8.9兆円で、差引き5.3兆円の赤字でした。同じ年のモノの貿易(財貿易)は輸出が100.4兆円、輸入が106.9兆円で6.5兆円の赤字ですので、取引額を輸出(受取)と輸入(支払)のそれぞれで見ると圧倒的にモノの貿易の方が大きいですが、デジタル貿易の赤字額は財貿易の赤字額に匹敵する規模となっています。

時系列で見ると、デジタル赤字の規模は、統計でデジタル貿易を捕捉できるようになった2014年には約2兆円の赤字でしたが、この10年で大きく赤字幅を拡大しました。日本は、他国と比較してもデジタル赤字の規模が大きく、この領域の競争力は相対的に低い、と言えます。

「デジタル赤字」の影響や課題

デジタル貿易で赤字であることは、必ずしも悪いことではありませんが、サービスを含めた貿易赤字の拡大は、海外からの受取額よりも海外への支払額が大きくなっていることを意味します。これは、円安要因となり得ます。円安になると海外から輸入する財やサービスの円建て価格がさらに上がることになります。日本では2022年頃から物価高が目立っていますが、円安が進行すると物価高に拍車をかける可能性があります。

財貿易とデジタルを含めたサービス貿易全体を見ると、サービス貿易は昔から一貫して赤字でしたが、2010年頃までは財貿易が黒字を計上しており、財・サービス貿易全体では黒字となっていました(図表)。日本製の自動車や電気機械など、競争力の高い製品の輸出が好調だったことなどが背景にあります。しかし財貿易でも電気機械など競争力が低下する分野が目立つようになり、また、海外で直接生産をする企業も増えたことから、特にリーマンショックや東日本大震災以降の輸出額は減少しています。加えて、原油などのエネルギー関連の輸入が増えています。自動車や前述のインバウンドなど、依然として輸出額が大きい分野もありますが、日本全体で見ると海外製のモノやサービスを買う方が多く、日本の稼ぐ力が低下してきたと言えます。

デジタル化の進展により、今後も企業のIT投資や家庭におけるデジタルサービスの活用が進むと見られます。グローバルに活躍する海外企業からのデジタルサービスの購入がますます増えることが想定されます。日本のデジタルサービスの競争力が増えることが理想ですが、日本は英語が母国語でないなど、グローバルサービスを展開するうえでは一定の壁があり、デジタル貿易の黒字を速やかに増やすことは難しいかもしれません。

一方で、デジタル貿易分野の競争力が低くても、これら海外のサービスを利用したIT投資などにより、既存の日本企業の生産性を向上させることで、デジタル以外の分野での競争力を維持・向上できる可能性があります。例えば、インバウンド分野(飲食、宿泊、娯楽等)では、スマートフォンを用いた情報発信、集客・予約、決済などの観光客の利便性向上策を講じています。より一般に人手不足解消のためにITを用いた省力化を実現することも生産性・競争力向上策と言えます。日本全体の稼ぐ力の観点からは、海外のデジタルサービスを使って、日本がどのように競争力を高めていけるのか、という点が重要と言えるでしょう。

(参考文献)

-

(※):この分類は次の日本銀行から公表されたレポートを参考にしています。松瀬澪奈、齋藤誠、森下謙太郎(2023)「国際収支統計からみたサービス取引のグローバル化」『日銀レビュー』2023年8月

(ニッセイ基礎研究所 高山 武士)

筆者紹介