アレルギーにはどんな種類がある?症状から予防方法までまとめて解説

読了目安:7分

病気/ケガ

2025.07.02

花粉から食べ物、ハウスダストまで、身近なものが引き起こすアレルギー。アレルギーがかかわる病気は多岐にわたり、症状も人によって異なります。

今回はアレルギーについて、種類や主な症状、予防方法まで分かりやすく解説します。正しい知識を身につけて、アレルギーに適切な対処ができるようにしましょう。

〈この記事でわかること〉

- ・アレルギーは身近にある特定の物質に対して過剰な免疫反応が起こる状態で、アレルギーが引き起こす病気はさまざまにある

- ・代表的なアレルギー検査は4種類あり、アレルギーの種類や目的に応じて使い分ける

- ・アレルギー発症や悪化を予防するには、適切なスキンケア・必要最低限の食事制限・感染症対策・こまめな部屋の掃除を行うことが大切

アレルギーとは?

アレルギーとは、本来であれば体に害を与えない特定の異物に対して、免疫が過度に反応する状態です。アレルギーを引き起こす主な原因には、花粉・食品・金属・薬品・昆虫毒などが挙げられます。症状はアレルギーの種類や程度によって異なりますが、重篤な場合はアナフィラキシーショックという命にかかわる状態になることもあります。

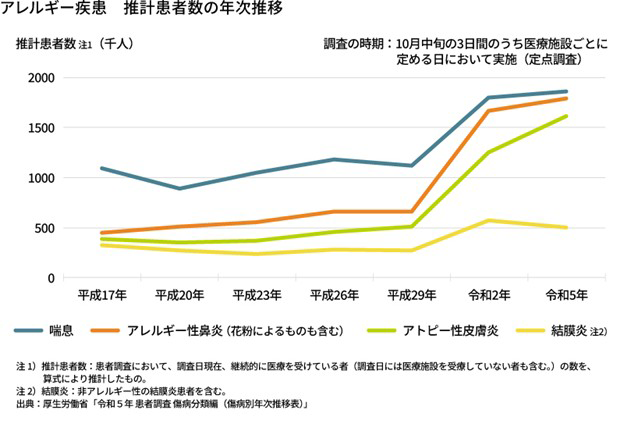

アレルギー疾患には、気管支喘息・アレルギー性鼻炎・アトピー性皮膚炎などがあり、近年はアレルギーによって医療機関を受診する人が増加傾向にあります。さらに、子どもが成長するにつれて、さまざまなアレルギー疾患を発症する「アレルギーマーチ」への対策が課題となっています。

どんな種類・症状がある?

アレルギーによって引き起こされる病気はさまざまです。代表的な種類やそれぞれの症状について見ていきましょう。

気管支喘息(ぜんそく)

気管支喘息は、アレルギー反応により慢性的な炎症を起こすことで気道が狭くなる病気です。気道の炎症が続くと、気道の粘膜が過敏になり、さまざまな刺激で気道が狭くなりやすい特徴があります。

主な症状は、くり返す咳・呼吸困難・喘鳴(ぜーぜー、ヒューヒュー)・息切れです。主なアレルゲンは、ハウスダストやダニが多く、ほかにもカビ類・花粉・ゴキブリなどの昆虫・ペットの毛やフケがあります。最近は、たばこの煙や大気中に含まれるPM2.5も喘息を引き起こす原因として注目されています。

アレルギー性鼻炎(花粉症)

アレルギー性鼻炎は、アレルゲンとなる物質を吸い込み、鼻粘膜に免疫反応が起きた状態です。

アレルギー性鼻炎は、特定の時期だけ症状がみられる季節性と、1年を通して症状がみられる通年性に分類されます。季節性はいわゆる花粉症のことで、スギ・ヒノキ・イネ科・ブタクサなどの花粉によって発症します。通年性は、ダニやハウスダストが原因となって起こることが一般的です。

主な症状には、くしゃみ・鼻水・鼻づまり・鼻や喉のかゆみがあります。

アトピー性皮膚炎

アトピー性皮膚炎は、かゆみのある湿疹が全身にできて、良くなったり悪くなったりをくり返す病気です。アトピー性皮膚炎の患者さんでは、皮膚のバリア機能が低下して、アレルゲンや外部からの刺激に過敏になり、炎症が起きやすくなっているのです。

アレルゲンとなるものには、ダニ・ホコリ・花粉・ペットの毛など環境によるものや、化粧品・金属などの接触によるものがあります。まれに、食べ物がアレルゲンとなることがあります。

アレルギー性結膜炎

アレルギー性結膜炎は、アレルゲンとなる物質が結膜から侵入して、免疫反応が起きてしまう病気です。結膜は、まぶたの裏側と白目をおおう膜を指します。アレルギー性結膜炎もアレルギー性鼻炎のように、季節性で発症するものと、季節にかかわらず症状が出るものがあります。

主なアレルゲンは、花粉・ダニ・ハウスダストです。よくみられる症状には、目の充血、目やに・なみだ目・目のかゆみがあります。

食物アレルギー

食物アレルギーは、本来無害である食べ物を異物と誤って認識して、過剰な免疫反応がおこる状態です。以下のようにさまざまな症状が現れます。

- ・皮膚症状:じんましん・赤み・かゆみ

- ・消化器症状:腹痛・嘔吐・下痢

- ・粘膜症状:クチビルやマブタの腫れ・鼻づまり

- ・呼吸器症状:のどの違和感・咳

アレルゲンとなる食品は、鶏卵・牛乳・小麦が多い傾向です。ほかにも木の実類・ピーナッツ・甲殻類・魚卵・果物など多岐にわたります。乳幼児で発症した場合、原因食品で多いものは鶏卵や牛乳ですが、成長してからの発症では果物・甲殻類・小麦が多いなど、年齢によってアレルゲンとなる食品に違いがあります。

アナフィラキシー

アナフィラキシーは、重度のアレルギー反応で急速に進行するため、適切な処置を行わないと命が危険にさらされる可能性があります。アレルゲンに接触後、数分から数時間以内に全身性のアレルギー反応が現れ、複数の臓器に影響を及ぼします。なかでも、血圧低下や意識障害をともなう場合は「アナフィラキシーショック」と呼ばれ、最も危険な状態です。

アナフィラキシーの主な原因でもっとも多いのは食品で、ほかに昆虫や薬剤などがあります。アナフィラキシーでは、複数の症状が同時に現れるのが特徴です。

アナフィラキシーでみられる症状には以下のものがあります。

- ・皮膚症状:じんましん・かゆみ・赤み

- ・粘膜症状:目の充血・マブタやクチビルの腫れ・舌の違和感

- ・呼吸器症状:くしゃみ・咳・鼻水・呼吸困難

- ・消化器症状:嘔吐・下痢・血便

- ・神経症状:頭痛・意識混濁・気力低下

アレルギーの検査方法は?

アレルギーの検査方法は、血液検査・プリックテスト・パッチテスト・誘発試験などがあります。それぞれの方法について、内容と検査で分かることを解説しましょう。

血液検査

血液検査では、アレルギーを引き起こすIgE抗体が、アレルゲンごとにどの程度含まれているかを測定します。一度に36種類から48種類のアレルゲンを調べられる検査と、項目を絞って行う検査があります。血液検査で調べられるアレルゲンは以下のとおりです。

| 食物アレルゲン | 農産物(キウイ・バナナ・リンゴ・ソバ・小麦・大豆・米・ゴマ・ピーナッツ)・魚介類(マグロ・サケ・サバ・エビ・カニ)・牛乳・卵白・オボムコイド(卵白に含まれる成分)・肉(豚・牛・鶏) |

|---|---|

| 花粉アレルゲン | スギ・ヒノキ・ブタクサ・シラカンバ[属]・ハンノキ[属]・ヨモギ・カモガヤ・オオアワガエリ |

| 環境アレルゲン | ハウスダスト・ヤケヒョウダニ・ゴキブリ・ガ・犬や猫のフケ・真菌類(アスペルギルス・アルテルナリア・カンジダ・マラセチア[属])・ラテックス |

検査結果はクラス0からクラス6の7段階で示され、クラス2以上が陽性と判定されます。ただし、血液検査でクラス2以上と判定されても、症状が現われない場合はアレルギーとは診断されないため注意しましょう。

プリックテスト

プリックテストは、皮膚にアレルゲンを少量乗せて、専用の針で皮膚に小さな傷をつけてアレルギー反応を確認する方法です。検査を開始してから15分〜20分後の反応の強さ(腫れや赤み)によってアレルギーであるかどうかを判断します。

プリックテストが適応となる疾患は、アレルギー性鼻炎・アトピー性皮膚炎・アレルギー性結膜炎・食物アレルギー・ラテックスアレルギー・薬剤アレルギーなどの即時型アレルギーの判断に使用されます。

パッチテスト

パッチテストは、アレルゲンを含むシールを背中や腕に貼り、48時間後の反応の強さを確認する方法です。パッチテストは遅延型アレルギーを調べるために用いられます。遅延型アレルギーには接触性皮膚炎があり、金属・化粧品・シャンプー・薬品などさまざまな物質について検査可能です。

誘発試験

誘発試験とは、アレルギーを引き起こす可能性のある物質を実際に摂取して反応を観察する方法で、食物アレルギーで行われる食物経口負荷試験があります。患者さんに少量のアレルゲン食品を摂ってもらい、アレルギー症状の有無を確認するため、食物アレルギーを診断する確実な方法です。重度のアレルギー反応が起きたりアナフィラキシーが起きたりする可能性があるため、食物経口負荷試験は専門医の管理のもとに行われます。

アレルギーの治療はできる?

アレルギー疾患を根本的に治すことは現在の医学では難しいと言われていますが、症状をコントロールする方法はいくつかあります。大きく分けると対症療法とアレルゲン免疫療法の2つがあり、さらに対症療法は、現れている症状をやわらげる治療と炎症をしずめる治療に分けられます。

アレルギー疾患は、治療効果が現れるまでに時間がかかったり、長期にわたって治療が必要となることが多く、公的医療保険を適用しても医療費が高額になることがあります。重篤なアレルギー症状が起こり、入院などで治療費が高額になった場合は、高額療養費制度を使うことで自己負担額を軽減できます。

アレルギーの予防方法は?

アレルギーの発症を予防したり症状を悪化させたりしないための対策を、4つのポイントに分けて解説します。

スキンケアを適切に行う

適切なスキンケアは、アレルギー発症の予防になります。皮膚のバリア機能が低下すると、アレルゲンが皮膚から体の中へ侵入してしまい、アレルギーを引き起こすIgE抗体が作られて免疫反応が起こる「経皮感作」の状態になります。

アレルギー予防のスキンケアでは、皮膚を石けんでやさしく丁寧に洗い清潔にします。その後は皮膚が乾燥しないように保湿剤を塗りましょう。新生児のころから保湿剤の塗布を続けると、アトピー性皮膚炎の発症率が3割低下することが報告されています。

食事制限は最低限に行う

食物アレルギーがある場合、食事制限を行うものは、食べると症状が現われる食品のみにしましょう。アレルギーの原因となる食品を食べても、症状が出ない範囲までは摂取することができますが、患者さんによって食べられる量は異なります。思い込みや血液検査の結果のみで判断することは避け、医師の正しい診断のもとに、最低限の食事制限を行うことが大切です。

また、将来的な食物アレルギーを防ぐために、離乳食の開始時期を遅らせることは現在推奨されていないため注意しましょう。

感染症対策を行う

アレルギー疾患のなかでも気管支喘息は、ウイルス感染や細菌によって症状が悪化しやすくなります。日ごろから外出後の手洗いやうがいを実践し、感染症を予防しましょう。さらに、インフルエンザが流行する前に予防接種を受けることをおすすめします。

部屋の清掃を行う

アレルギーの原因がダニやカビ、ホコリなど室内の環境にある場合は、部屋の清掃をこまめに行うことが大切です。

できるだけ毎日掃除機をかけることが望ましいですが、難しい場合は少なくとも3日に1回はかけるようにし、床や畳を掃除するときはホコリが飛び散らないように、掃除機をゆっくり丁寧に動かすことを心がけましょう。

寝具やクッションはできるだけ水洗いできる素材のものを選び、こまめに洗濯しましょう。水洗いできない素材の場合は、掃除機でほこりを吸引したり、天日干ししたりして、ダニが繁殖しにくい環境にすると効果的です。

まとめ

アレルギーは身近にあるさまざまな物質が原因となり、アレルギーが関連する病気には、気管支喘息やアレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎などがあります。症状は皮膚のかゆみやくしゃみからアナフィラキシーまで多岐にわたりますが、対症療法やアレルゲン免疫療法で症状をコントロールすることが可能です。

日常生活では、適切なスキンケアや必要最小限の食事制限、感染症対策やこまめな部屋の清掃を実践することで、アレルギー症状の発症や悪化を予防できます。アレルギーが疑われるときは早めに専門医に相談し、自分に合った対策に取り組むことをおすすめします。

監修者プロフィール

薬剤師ライター

加藤 あゆ里(かとう あゆり)

調剤薬局で21年の実務経験を持つ薬剤師。多岐にわたる診療科と在宅医療での経験を活かし、医療従事者から一般読者まで、幅広い層に向けた信頼性の高い医療・健康情報を提供する。