確定拠出年金とは?

仕組みや企業型と個人型の違いを解説

資産形成

2025.01.14

老後の資産づくりとしてうまく活用したい確定拠出年金。確定拠出年金には企業型と個人型があり、加入できる人や選べる運用商品、拠出できる掛金額などのルールがそれぞれ決められています。この記事では、確定拠出年金の概要や企業型と個人型の違い、加入メリットや注意点について解説します。

- ※本記事は2024年12月時点の制度内容に基づいて作成しています。制度内容は変更になる場合があります。

目次

確定拠出年金とは

確定拠出年金(DC)とは、老後の年金づくりを目的として、月々の掛金を加入者自身が選んだ金融商品で運用する制度です。一定年齢になると、年金や一時金の形で運用結果に基づく給付額を受け取ることが可能です。

「確定拠出年金」という名称は、加入者自身の運用の結果に応じて給付額が変動する一方で、掛金額(拠出額)はあらかじめ決まっていることに由来します。英語のDefined Contributionの頭文字を取って「DC」とも呼ばれています。

確定拠出年金には「企業型確定拠出年金(企業型DC)」と「個人型確定拠出年金(iDeCo)」の2種類があります。

企業型と個人型の違い

確定拠出年金の企業型と個人型は、大きく「加入資格」「掛金の拠出元」「運用商品の種類」の3つの点で異なります。

| 企業型確定拠出年金 (企業型DC) |

個人型確定拠出年金 (iDeCo) |

|

| 加入対象者 | 企業型DCを導入している企業の従業員 | 国民年金・厚生年金の被保険者 |

| 掛金の拠出元 | 企業 | 本人 |

| 運用商品の種類 | 企業が契約している運営管理機関が定めた商品ラインナップから選択 | 運営管理機関の商品ラインナップから選択 |

それぞれの違いについて、詳しく見ていきましょう。

企業型確定拠出年金(企業型DC)とは

企業型確定拠出年金(企業型DC)とは、退職金制度の一環として、企業が従業員のために月々の掛金を拠出する制度です。基本的には企業型DCを導入する企業の従業員全員が加入者になりますが、規程により勤続年数や年齢など一定の基準が設けられたり、従業員自身が加入の有無を選べたりする場合もあります。

加入する従業員は、企業が契約している運営管理機関(金融機関や生命保険会社など)が取り揃えているいくつかの商品ラインナップから、運用商品および資産配分を決めます。運用商品には定期預金や保険商品、投資信託などがあり、複数の商品を選ぶことも可能です。

一般的に、掛金額は勤続年数や役職などに応じ、従業員ごとに企業が定めます。ただし、企業型DCの制度上、従業員一人あたり月額5.5万円が上限です。企業が確定給付型年金(DB)など他の企業年金制度を導入している場合は、それらの掛金を合わせて合計5.5万円が上限となります。企業の拠出額が5.5万円より少なく、かつ規約で認めている場合は、従業員自身が企業の拠出分に上乗せして掛金を拠出する「マッチング拠出」も可能です。

将来の受け取り方は、企業の規約に従います。一般的には一定年齢に達した際に一時金または年金で受け取り、受取額は運用成果によって決まります。

個人型確定拠出年金(iDeCo)とは

個人型確定拠出年金(iDeCo)は、原則として公的年金制度に加入する20歳以上60歳未満の人が加入できる制度です。ただし、農業者年金の被保険者、国民年金の保険料納付を免除されている人など、一部加入対象外となる人もいます。

掛金は加入者自身で拠出します。掛金額は最低月額5,000円であり、上限額は加入する公的年金制度の種類や会社での企業年金制度の加入状況によって異なります。なお、拠出する掛金は1,000円単位で設定可能です。

iDeCoに加入する運営管理機関(金融機関や生命保険会社など)は加入者自身で選び、その運営管理機関が取り扱っているiDeCo対象の商品から運用したい商品を選びます。

将来の受け取り開始時期(原則60歳から75歳の間)や受け取り方(一時金、年金または併用)も加入者自身で決めます。企業型と同様に、受取額は運用成果によって決まります。

企業型と個人型の併用はできる?

企業型年金と個人型年金は併用することができます。税制優遇については後述しますが、併用すると非課税で運用できる枠を広く使えるメリットがあるものの、管理が煩雑になる点に注意しましょう。

確定拠出年金のメリット

ここで、確定拠出年金に加入するメリットを確認していきましょう。

老後の不安に備えられる

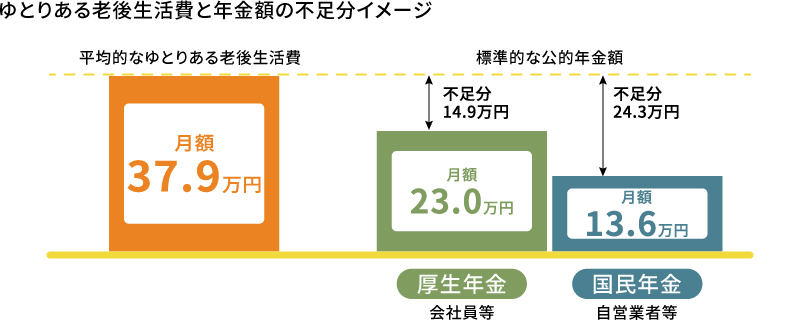

現在、夫婦2人分の平均年金受給額は会社員等の場合で約23万円、自営業の場合は13.6万円です。[※1]一方、ゆとりある老後のために必要とされる生活費の平均は月37.9万円とされており、公的年金だけでは不足する可能性があります。[※2]

加えて、少子高齢化や人口減少が進んでいる昨今の状況から、将来的に公的年金などの支給額が減額される可能性も考えられます。確定拠出年金でお金を運用しながら、公的年金の上乗せとなる老後資金を準備しておくことで、老後の経済的な不安を軽減できるでしょう。

- ※1厚生労働省「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」

- ※2生命保険文化センター「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」p.115

税制優遇を受けられる

確定拠出年金は、拠出・運用・受け取りの各タイミングで税制優遇を受けられます。

iDeCoの掛金は全額所得控除の対象です。仮に月々1万円拠出すると年間の課税所得が12万円減り、所得税率が10%の場合は、年間で1.2万円所得税が軽減されます。

住民税も年間1.2万円(税率:一律10%)軽減できるため、所得税と住民税を合わせて年間2.4万円の節税効果を得られます。

また、運用中の利益は非課税で、通常預金利息や投資信託の分配金・譲渡益などに税金がかかりません。

月々1万円、1%の利回りで25年間積立運用した場合、積立元本300万円に対する運用益は約40.7万円です。

通常の資産運用であれば利益に対して20.315%の税金が差し引かれますが、確定拠出年金では運用益をそのまま受け取れます。

受け取り時は、一時金なら退職所得控除、年金なら公的年金等控除が適用されるため、課税額を抑えられます。

確定拠出年金の注意点

確定拠出年金にはいくつか注意すべき点もあるため、加入する前にしっかり理解しておきましょう。

60歳になるまで引き出せない

企業型・個人型のどちらも、一度加入すると受給可能年齢になるまで加入し続けることが必要で、原則として60歳までは資産を引き出すことができません。なお、加入時の年齢によっては受給できる年齢が60歳より後になります。

運用成績によって受け取れる額に変動がある

確定拠出年金は、将来受け取れる額が決まっておらず、運用成績によって将来の受け取り額が変わります。受け取り時の運用状況によっては、拠出合計額より受け取り額が少なくなる元本割れのリスクもあります。

手数料がかかる

確定拠出年金は、口座開設手数料や口座管理手数料など各種手数料がかかります。企業型DCの場合はこれらの手数料は企業が負担しますが、信託報酬など運用商品にかかる手数料は加入者自身が負担します。手数料がかかることで、実質的な手取り額が減ってしまう点には注意が必要です。

まとめ

確定拠出年金は月々一定額の掛金を拠出・運用し、運用成果に応じた給付額を老後に受け取る年金制度です。企業型と個人型でルールは異なるものの、どちらも加入してから受け取り時までさまざまなメリットを享受できます。公的年金への不安を感じる人も増える中、豊かな老後生活を目指して確定拠出年金をうまく活用してみてはいかがでしょうか。

監修者プロフィール

柴田充輝

厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。