パートナーが突然、障がいを負ったらどうする?障がい年金を専門とする社会保険労務士が自らの体験から得た、安心な暮らしへの備え

病気/ケガ

2024.08.30

安心できる暮らしを日々続けながら、パートナーとともに人生を歩んでいきたい。誰もがそう願っているのではないでしょうか。しかし、想像もしていなかった出来事が突然起こり得るのが人生かもしれません。想定外の困難に、どう備えればいいのでしょうか。

今回お話を伺った社会保険労務士『白石美佐子先生』も、想定外な経験したお一人です。その自らの体験から、障害年金等を専門とする社会保険労務士になり、以降は、障がいにより生活に困ってしまった多くの方々に寄り添ってきたそうです。安心して暮らしていくための日頃の備えを、具体例とともに教えていただきました。

監修者プロフィール

愛知県在住(広島県出身)

伊予銀行 社会保険事務所

社会保険労務士(障がいを専門)

白石 美佐子 先生

総務省年金記録確認愛知地方第三者委員会の経験を活かし、障害年金を専門業務とする。

- ・NPO 法人 愛知県精神障害者家族会連合会 顧問

- ・脳脊髄液減少症認定社会保険労務士

- ・認定NPO法人 脳脊髄液減少症患者家族支援協会 理事

- ・NPO法人 障害年金支援ネットワーク 理事

自分だけではない。パートナーが「身体障がい」を負うリスク

― 結婚や出産など、20代から30代へとライフステージを経ていく際に、気をつけておくべきことはありますか?

ライフプランをしっかり考えることが大切です。若い方は特に、自分やパートナーが病気になったり障がいを負ったりすることを想像できません。一生にわたって健康な状態が続くと考え、収入が減ったり途絶えたりすることを想定しておらず、将来への備えを意識している方はほとんどいないと思います。

例えば、結婚をして子育てをする場合、将来の教育費は考えていらっしゃいますか?小・中・高・大学に必要な費用は、国公立か私立の学校かによって異なりますよね。また、いつまでも良好な健康状態で仕事を続けられて、今の生活水準を必ず維持できるでしょうか?病気などを患ってしまった場合は、収入の減少が予想されますよね。

― 白石先生が接してきた中でも、困難な状況に陥ってしまう、特に多いケースはありますか?

予期せぬ収入減少に伴い、家族がギクシャクしてしまうケースが多いと思います。

近年は共働きのご夫婦も多いのですが、夫の収入が高く妻は働かない選択をされているご夫婦もおられるかと思います。また、夫の扶養範囲内で働く選択肢を取るご夫婦も多いかと考えます。

その状況で、家庭の主な収入を支える夫が突然病気になった場合に、一定期間のキャリアが途絶えている妻がいきなり社会復帰を果たすのは、ハードルが高いように感じています。

いざとなっても急には生活水準を落とせず、また、住宅ローンは、将来も給料が順当にもらえる前提で組まれていたりします。経済的に困窮し、妻が働く選択肢を取らざるを得ない状況に直面。しかし、夫を介護する時間も体力もないため施設などに入れたいが、そんな状況に陥ったとしてもお金の余裕はないという負のループ……。やっと手に入れた念願のマイホームを手放さざるを得なくなってしまったり、愛情を持つ余裕が失われて家庭が崩壊してしまったりするケースを多く見てきました。

誰にでも、身体障がいや要介護状態になることは起こり得ます。精神面や健康面だけでなく、収入面でも備えることを考えておくべきだと思います。夫婦のどちらかが障がい状態や要介護状態になった場合に、いったいどれくらいの費用がかかるのかを意識して将来に備えましょう。

要介護状態の初期にかかる費用(例)

![要介護2 Hさん[ 自力での歩行が困難 ] 住宅改修費 約75万円 介護用ベッド購入費 約20万円 等](/kojin/contents/article/0029/img/index_im05.png)

- ※記載の金額は、身体障害者手帳、公的介護保険制度、障害年金制度等の公的保険制度等を利用した場合は利用後の金額をもとに算出しています。

- 出典:日本生命調べ2023年度「インターネットアンケート」の調査結果より作成

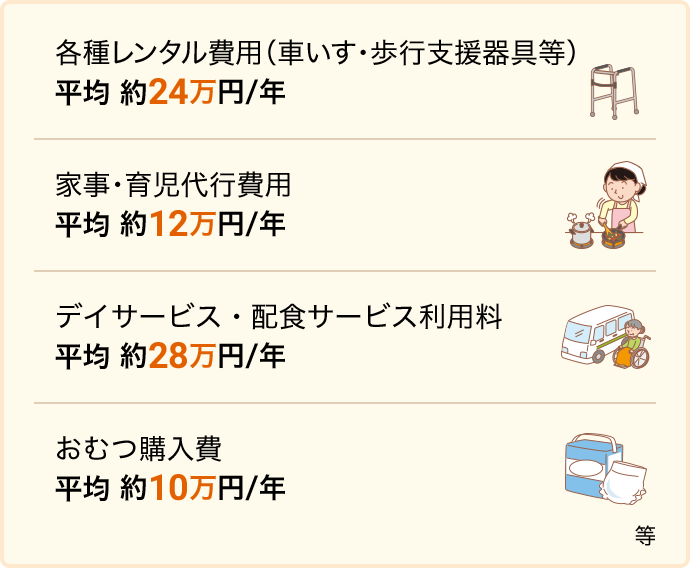

継続的にかかる費用(例)

- ※記載の金額は、身体障害者手帳、公的介護保険制度、障害年金制度等の公的保険制度等を利用した場合は利用後の金額をもとに算出しています。

- 出典:日本生命調べ2023年度「インターネットアンケート」の調査結果より作成

パートナーが働けなくなった実体験から得たこと

― 白石先生ご自身も、過去に困難な経験をされたのだとか?

あのときは何も想定していなかったので、本当にもうびっくりでした。20年以上前のことです。

夫は大手企業の技術者で収入も多く、私はその当時、子どもも小さく、働いていませんでした。まさか、夫が働けなくなるとは全く想像をしていませんでした。夫は、連日、深夜まで働き、徹夜の日も多く、土日も仕事ばかりしていました。次第に元気がなくなり、頭痛を訴えるようになり、うつ病になって働けなくなりました。収入は途絶え、人格まで変わってしまいました。

当時、夫は30代半ばで私は20代後半、子どももいましたから、不安で仕方ない毎日でした。夫は精神的にも荒れて、家庭の中の均衡が崩れてしまいました。うつ病に対する周囲の理解もまだまだ浸透していなかった時代の話です。いちばん大切な人との信頼関係が失われる怖さを初めて体験しました。夫は今でも病気の自分を受け入れることは難しいようです。障害手帳も障害年金も今でも受けていません。

当時、預貯金もほとんどなく、民間保険は未加入で、住宅ローンの支払いもまだまだこれから。子どもが小さかったこともあり、何度も離婚を考えました。水を一滴も無駄にできないほど経済的に困窮しました。お金がない苦しさから、これから先、どう生きていけばいいのか、人生に絶望した時期もありました。

でもやっぱり、何としてでも、この大切な家族を守っていくと決意。そのために一念発起し、人生でいちばん勉強をして、社会保険労務士の資格を取りました。

お金のない状態がどれほど人の心をすり減らし、生きる希望が失われてしまうのか、身をもって体験しました。こんな思いをする人が世の中にいてはいけないと、障害年金を専門とする社会保険労務士になったのです。

誰もが幸せに生きていく権利があるのだから、私はこの仕事を通して、私と出会う前よりも、相談にきた人に笑顔になってほしい。そんな想いで日々、障がいを負ってしまった方々と向き合っています。

― その頃のご経験が、想定外の事態に備えることの重要性を伝えるメッセージにつながっているのですね。

そうですね。知識を得ることの重要性や、自助努力による備えの必要性を、この頃の体験から得ました。

自分が病気を患ったりパートナーが障がいを負ったり、そんなことは想像すらしておらず、結婚してから一度も「もしもに備えた話し合い」をしていませんでした。しかしパートナー同士は本来、結婚から老後まで、お金について話し合える関係であるべきです。話しづらい内容かもしれませんが、大切なことだと思います。

自助努力をするための具体的な備え方

― 実際にどう備えるべきか、具体的に教えてください。

まずは、国の公的制度と仕組みを知り、知識を身につけましょう。障がい状態となってしまった方に実際に会ってみると、そもそもの社会保障制度等の知識・情報が至らないと感じる方が多いです。

インターネットで少し調べるだけでも学べる機会はあると思いますし、市区町村等の役所には、福祉課などの相談窓口があるはずですので、困ったらどこに相談をすればいいのか、自分の住む自治体にはどんな行政サービスがあるのか、知っておくことも大事です。

また、定期預金や民間保険に加入しておくのも方法の一つになると思います。自助努力が、家族の将来を守り、安心につながります。

もちろん、お金があれば必ずしも幸せになれるわけではありません。しかし、経済的な安定はやはり心の余裕や、相手を思いやるゆとりにつながるように感じています。いざパートナーが病気やケガを負ったとしても、経済的安定は、その後の人生を生き抜く選択肢を増やすと思います。

病気やケガで障がいを負った多くの方々に私が出会ってきて強く感じていることは、もし家族の誰かが障がい状態になってしまったとしても、その方がかけがえのない存在であることは変わりないということです。自分や家族を守る行動をまず始めてみてください。

まとめ

備えが、明日への安心につながります。まずは基本的な知識を得たうえで万一の時の資金不足や生活費の増加に備えて、民間保険も考えてみるのはいかがでしょうか。

- ※本記事は、白石先生からいただいたコメントを当社にて編集して掲載しています。